↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

73番 権中納言匡房(おおえの まさふさ) 『後拾遺集』

高砂の 尾の上(へ)の桜 咲きにけり

外山(とやま)の霞 たたずもあらなむ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

高砂の山の尾根に、桜の花が美しく咲いたことよ。

遠くの山々にかかる霞よ、桜が霞まない様にどうか立たないでいてくれないか。

語句解説

【高砂(たかさご)の】

「高砂」= 高く積もった砂の様子から「高い山」の意味。

播磨国(現在の兵庫県高砂市)にある地名ではありません。

【尾(を)の上(へ)の桜】

「尾(を)の上(へ)」=「山の頂上」

【咲きにけり】

動詞「咲く」+完了の助動詞「ぬ」+詠嘆の助動詞「けり」。

「咲いたなあ」と感動を表す表現。

【外山(とやま)の霞(かすみ)】

「外山」=人里(人が住んでいる場所)近い、低い山のこと。

霞は霧の事を指しますが、春 =「霞」、秋 =「霧」と呼ぶようです。

【たたずもあらなむ】

「なむ」は願望の終助詞で、「霞が立たないでいてくれ」という願いを込めています。

遠くの高山の桜が見えなくなってしまわないよう、願っている為です。

作者:権中納言匡房

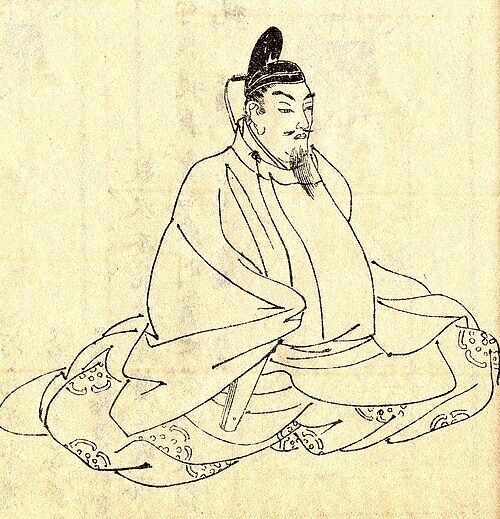

大江 匡房(おおえの まさふさ) 〈1041年 ~ 1111年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代後期を代表する学者・官人であり、漢詩・歴史・儀礼に通じた知識人として朝廷内外で高く評価された人物です。

本名は大江匡房で、赤染衛門のひ孫です。

↓赤染衛門の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓

彼は「文章博士(もんじょうはかせ)」として学問を教える立場にあり、多くの後進を育てました。(菅原道真と比較される程に優秀な人物です)

彼の家系である大江氏は、学問に秀でた名門家系で、中国の古典を重んじる伝統を持ち、匡房もその系譜を継いでいました。

中でも、儒教的価値観や政治思想を重視する保守的な学風が特徴的です。

匡房はその博識から「文人貴族」の理想像ともされ、しばしば歴代天皇からも信頼される人物でした。

実務官僚としても有能で、政治においては礼法や儀式の整備に尽力しました。

また、著作も多く、『江談抄(ごうだんしょう)』という説話集では、彼が語った知識や逸話が後世に伝えられています。

彼の語る言葉や行動からは、学問に対する誠実さ、朝廷に仕える者としての誇り、そして人生や世の移ろいに対する深い洞察が感じ取れます。

知識と人格を兼ね備えた文化人として、彼の名は長く記憶されるべき人物です。

鑑賞:桜の美しさ、一秒でも長く⛰️

春の到来と共に咲き誇る山桜の美しさに心を奪われた感動を素直に表現した一首です。

高い山の峰に咲いた桜は、人里からも見えるほどに華やかに咲き誇っていますが、それを覆い隠すように立ちこめる霞に、作者はもどかしさを感じます。

「せっかく桜が咲いているのだから、どうか霞よ、しばらく立たないでいてほしい」という願いには、自然の美を一瞬でも長く見ていたいという、純粋で切実な思いが込められています。

平安時代の人々にとって、桜は単なる花ではなく、儚さや移ろいを象徴する存在でもありました。

この歌の美しさは、自然への深い愛情と、日本人独特の「もののあはれ」の感性が融合しているところにあります。

いつの時代も人間の心を揺らす桜の存在を見事に捉えた一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント