↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

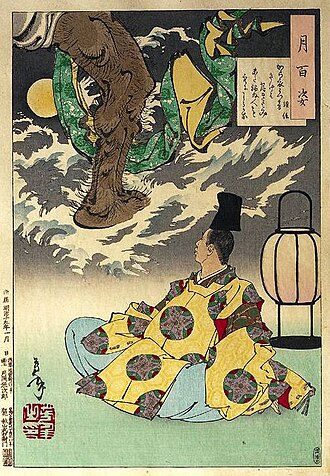

71番 大納言経信(だいなごんつねのぶ) 『金葉集』

夕されば 門田(かどた)の稲葉 おとづれて

芦のまろやに 秋風ぞ吹く

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

夕方になると、家の門の傍の田んぼの稲の葉がそよそよと音を立てて、

その音とともに、芦で作ったあばら家(まろや)に秋風が吹き込んでくるよ。

語句解説

【夕(ゆふ)されば】

「され」= 動詞「さる」の已然形で、「移り変わる」という意味で、「夕方になると」という意味になります。

已然形 +「ば」は接続助詞で順接の確定条件を表し、「~になると」という訳し方をします。

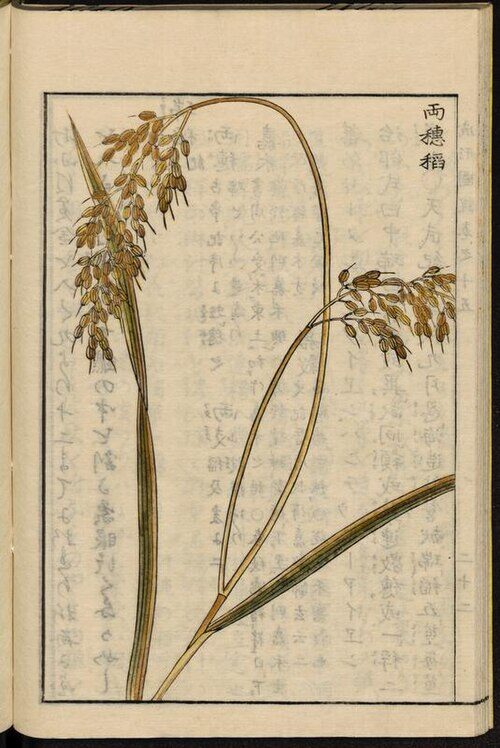

【門田(かどた)の稲葉】

「門田(かどた)」= 門の近くにある田んぼ。

「稲葉」= 稲(米)の葉。

〈画像:Wikimedia Commons〉

風に揺れることで音を立てます。

【くらぶれば】

「比べると」の意味。

動詞「くらぶ」の已然形に接続助詞「ば」が付き、順接の確定条件を表します。

【おとづれて】

「おとづれて」= 「訪れる」という意味ですが、今回は「音を連れてくる」という意味です。

ここでは「音連れて」という掛詞になっています。

【芦のまろや】

「芦」= 水辺に生える草で、粗末な家の材料などにも使われる。

〈画像:Wikimedia Commons〉

「まろや」= 粗末な小屋、仮小屋。

【秋風ぞ吹く】

「ぞ」= 強意の係助詞で、「吹く」に掛かっています。

「秋風が吹き渡ってくる」という意味です。

作者: 大納言経信

源 経信(みなもとのつねのぶ)〈1016年 ~ 1097年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の公家であり、本名は源経信と言います。

官位として「大納言」にまで昇ったため、「大納言経信」と呼ばれています。

源経信は和歌に加えて漢詩や音楽にも秀でた才能を持っており、当時の貴族社会において高い評価を受けていました。

歌合(うたあわせ)にもよく参加し、文学的な交流の中心人物の一人でもありました。

彼の作品は、『後拾遺和歌集』をはじめとする多くの勅撰和歌集に収録されており、自然の風景と感情を繊細に結びつける表現で知られています。

鑑賞:夕方の風、秋の訪れ(音連れ)🌾

秋の夕暮れどき、田舎の一軒家に吹きすぎる風の音を情緒豊かに詠んだ一首です。

この歌の魅力は、自然と生活が密接に結びついた静かな情景描写にあります。

「門田の稲葉」と「芦のまろや(草ぶきの小屋)」という言葉からは、素朴でどこか懐かしい農村の風景が浮かび上がります。

そこに吹く「秋風」の音が、視覚ではなく聴覚に訴えてくる点が非常に印象的です。

この風はただの自然現象ではなく、心に染みる寂しさや物思いをも運んでくるような存在として描かれています。

特に「おとづれて」という言葉が、秋風をまるで誰かが訪ねてくるような気配として捉えており、季節の移ろいと共に心も揺れ動く様子が、繊細に表現されています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント