↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

7番 安倍仲麿(あべのなかまろ) 『古今集』

天(あま)の原 ふりさけ見れば 春日なる

三笠(みかさ)の山に 出(い)でし月かも

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

広々とした夜空を仰いで見上げると、故郷・春日の三笠山から昇っていた、

あの懐かしい月が、今ここにも昇っているのだなあ。

語句解説

【天の原】

「果てしなく広がる大空」という意味。

「原」は「広がる場所」のイメージで、「天の原」で「どこまでも広がる空」という雄大な景色を表現しています。

【ふりさけ見れば】

「遠くを仰いで見れば」という意味。

「ふりさける」は「上の方を見渡す」という古語表現。

【春日なる三笠の山】

奈良の春日大社の近くにある三笠山。

〈画像:Wikimedia Commons〉

万葉集や古典でよく詠まれる場所なので、覚えておきましょう!

【出でし月かも】

「かつてその山から昇った月なのだなあ」

「出づ(いづ)」の連用形「出で」+過去の助動詞「き」の連体形「し」。

「かつて昇った月」の意味となります。

作者:安倍仲麿(阿倍仲麻呂)

阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)〈718年頃~785年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)は、奈良時代に活躍した国際的な学者・政治家・歌人であり、日本人として初めて唐の朝廷に仕えた人物として知られています。

貴族の名門・阿倍氏に生まれた仲麻呂は、幼い頃から学問の才に優れ、16歳の時に遣唐使の一員として中国へと渡っています。

↓遣唐使について解説しているので、こちらもご覧ください!↓

唐の都・長安では、当時の最先端の知識や制度を学び、現地の役人登用試験である科挙にも合格しました。

唐の皇帝からも重用され、「晁衡(ちょうこう)」という名を与えられて、高官として活躍しています。

753年に、あの有名な鑑真と共に日本への帰国船に乗りましたが、暴風に遭って航路を外れ、ベトナム近くの安南(あんなん)に漂着してしまったと言われています。

この遭難によって、仲麻呂はやむを得ず唐の都・長安に戻る事になりました。

以後も何度か帰国を試みましたが、唐の帝から重宝されていて中々返して貰えず、最終的に日本の土を踏むこと無く、中国でその生涯を終える事になりました。

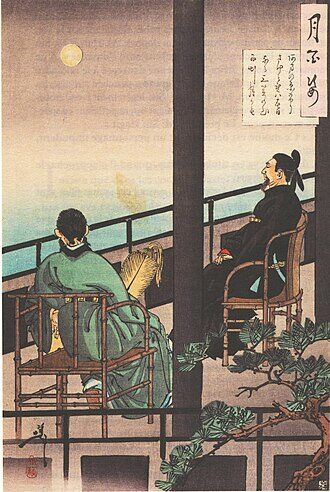

鑑賞:望郷の念と叶わぬ希望 🌙

阿倍仲麻呂の望郷の念とがしみじみと滲む名歌です。

広大な夜空を見上げたとき、かつて自分が日本の奈良・春日の三笠山から見た月が、今まさに遠い異国の地・唐(中国)の空にも昇っている事に気づき、そこに深い感慨を抱いた心情が率直に詠まれています。

この歌の美しさは、「月」という自然の象徴を用いて、時間と空間を超えた故郷との繋がりを感じている点にあります。

同じ月を見ているという事実が、言葉や距離を超えて心を通わせる手がかりとなり、作者はその月に故郷の面影を重ねているのです。

月は変わらずに空を巡る存在であるからこそ、それを見上げる旅に懐かしい記憶が蘇り、故郷を離れて生きる者の孤独や切なさが一層深く感じられます。

また、「かも」という詠嘆(感動や気づき)を表す終助詞によって、思いがふとこぼれ出るような余韻が生まれており、言葉にしきれない感情の揺らぎも見えてきます。

この一首は、普遍的な人の心のありようを映し出しています。

故郷を離れて生きる人、過去を懐かしむ人、空を見上げて想いを馳せる人——そうした誰もの心に通じる、優しくも切ない余韻を残す和歌なのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

コメント