↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

69番 能因法師(のういんほうし) 『後拾遺集』

嵐吹く 三室(みむろ)の山の もみぢ葉は

龍田(たつた)の川の 錦なりけり

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

嵐が吹きすさぶ三室山の紅葉は、

散り流れて、龍田川の錦のような美しさだ。

語句解説

【嵐吹く(あらしふく)】

激しい風が吹くさま。

ここでは秋の嵐で紅葉が舞い散る様子を描写。

【三室の山(みむろのやま)】(手前の川は龍田川)

〈画像:Wikimedia Commons〉

奈良県生駒郡にある山。

「三諸山(みもろやま)」とも表記され、古くから神の山とされる霊山。

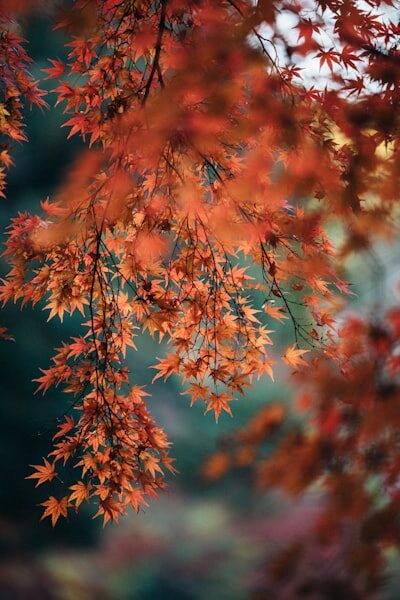

【もみぢ葉(もみじば)】

紅葉した木の葉。

「もみじ」は主にカエデの葉を指すが、広く紅葉した葉も含みます。

【龍田の川】(上の写真の手前が龍田川)

奈良県の竜田川。

紅葉の名所として、古今集など多くの和歌に詠まれてきた川。

【錦なりけり(にしきなりけり)】

「なり」は断定の助動詞「なり」の連用形、「けり」は詠嘆の助動詞「けり」の終止形。

「錦のようであることよ」という感動の表現です。

「錦」 = 五色の色糸を使った美しい模様で、紅葉とセットでよく使われます。

作者:能因法師

能因(のういん) 〈988年 ~ 1050年〉

平安中期の歌人で、俗名を橘永愷(たちばなのながやす)と言います。

晩年に出家して「能因」と号しました。

貴族の出自ではありますが官職には就かず、歌道に生きた人物です。

『後拾遺和歌集』などの勅撰和歌集に多くの歌を残し、また『能因集』という私家集も編んでいます。

自然詠や心情を繊細に詠む歌風で知られ、後の時代の歌人にも影響を与えました。

風景の描写に優れており、自然の美を感覚的に捉えた表現を得意としていた事で評価されています。

京都や奈良の名所を巡りながら詠んだ歌も多く、旅する歌人としての側面も持っていました。

鑑賞:自然の理と、紅葉が彩る美しさ🍁

秋の自然の美しさと、日本的な情緒を見事に融合させた一首です。

「三室山に吹きつける嵐」によって散ったもみじが、麓の「龍田川」を流れていく情景が詠まれていますが、その様子を「錦(にしき)」に例えている点に注目すべきです。

ここでの「錦」とは、豪華な色彩の織物のこと。

紅葉が赤や黄色に色付き、それが水面を彩る光景を、美しい織物のようだと表現しているのです。

この比喩は視覚的にも非常に鮮やかで、自然の営みそのものが芸術であるという価値観が感じられます。

また、「三室山」や「龍田川」は古来から歌枕として知られ、多くの歌人が秋を題材にして詠んできた場所です。

能因法師もその伝統に倣いながら、自身の感性でそれを再解釈し、より色鮮やかに描き出している点がこの歌の魅力です。

「自然のはかなさ」や「散りゆくものの美しさ」への憧れも込められており、日本人の美意識の原型のような感性が表れているとも言えます。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント