↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

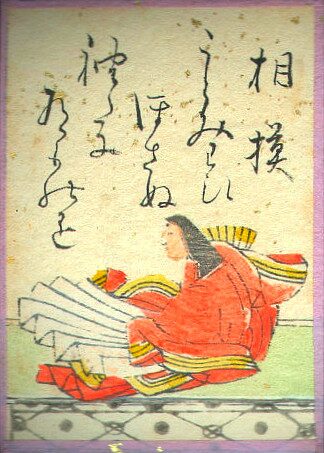

65番 相模(さがみ) 『後拾遺集』

恨みわび ほさぬ袖だに あるものを

恋に朽ちなむ 名こそ惜しけれ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

あなたを恨んで嘆き悲しむあまり、泣き続けて涙を乾かす暇もない着物の袖さえ(朽ちてぼろぼろになるのが)惜しいのに、

恋のせいで自分の評判(名前)が傷ついてしまうのだけは、やはり悔しくてたまらないのです。

語句解説

【恨みわび】

「恨む」+「わぶ(=嘆く、苦しむ)」が合わさった語。

「~わぶ」は「気力を失う」という意味。

「(あなたを)恨む気力も失って」という意味になります。

【ほさぬ袖(そで)だに】

「乾かない袖」の意味。

「恋の涙に濡れて乾くことがない袖」=「常に泣いている自分の様子を表す」典型的な和歌表現です。

「だに」は「~でさえ」という強調・限定の副助詞。

この場合「濡れた袖すらまだ残っているのに」と訳されます。

【あるものを】

「あるのに」「残っているというのに」と逆説的な意味です。

「〜ものを」は「〜のに、〜であるにもかかわらず」の意味。

「ものを」は詠嘆をこめた逆接の接続助詞。

「袖が朽ちるのさえ悔しいのだから」と、後で恋で悪い噂が立つ事を危惧しています。

【恋に朽ちなむ】

「恋によって朽ち果ててしまうだろう」という意味。

「なむ」= 「な」は完了の助動詞「ぬ」の未然形で、「む」は推量の助動詞「む」の連体形です。

【名こそ惜しけれ】

「名」=「評判」。

「惜しけれ」は形容詞「惜しき」の已然形で、「こそ〜けれ」は係り結びになっています。

「失恋の噂で私の評判が落ちそうで、とても残念だ」という意味です。

作者: 相模

相模(さがみ) 〈998年頃 ~ 1061年〉

平安時代中期の女性歌人で、本名は分かっていません。

相模守の大江公資(きみより)の妻となり任国へ一緒に行ったので、相模と呼ばれるようになりました。

結婚生活が上手くいかず悩んだ人物であるらしく、今回の歌には彼女のこれまでの人生の体験が込められています。

歌人としても宮廷の文化サークルに名を連ね、藤原道長の主催する歌会などにも参加しました。

彼女は、女性ならではの感性で、恋の苦悩や感情の機微を繊細に描く作品を多く残しています。

その歌風は率直で情熱的でありながら、どこか理知的で冷静な視点も垣間見られ、古今和歌集以降の女性歌人達に大きな影響を与えました。

『後拾遺和歌集』や『金葉和歌集』などの勅撰和歌集にも作品が多く採られ、『百人一首』にもその代表作が選ばれています。

鑑賞:恨むほどの愛と、自分の名声👘

激しい恋の苦しみの中にありながらも、「自分の評判(名)」を惜しむ心が表現された、非常に人間らしい感情の詰まった一首です。

「袖が乾く間もないほど泣いている」という描写は、平安時代の恋の和歌によく見られる表現です。

今回ではそれに続く「恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ」がこの歌の核心です。

恋に身も心もすり減らしながら、それによって名誉が傷ついてしまうことの方が、むしろ辛い。

これは単なる恋の嘆きではなく、社会の中で女性がどのように見られるかを意識しなければならなかった、当時の女性の生き辛さが伝わってきます。

恋に打ちひしがれながらも、「名」を守りたいという矛盾した感情は、作者相模の理知的な視点を感じさせ、感情と理性のせめぎ合いが印象的です。

その内面の揺れ動きを、わずか三十一文字で余すところなく描き出したこの歌は、時代を超えて読む者の胸に響く力を持っています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント