↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

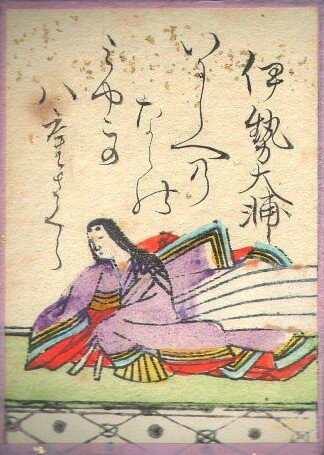

61番 伊勢大輔(いせのたいふ) 『詞花集』

いにしへの 奈良の都の 八重桜

けふ九重に にほひぬるかな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

昔の奈良の都に咲いていた八重桜が、

今日はこの京の宮中(九重)で美しく咲いているのだなあ。

語句解説

【いにしへの奈良の都】

「いにしへの」=「古き遠い時代」の意味。

この歌が詠まれた時は平安時代になっていて、1つ前の時代である奈良時代は既に、過去に70年間都があったという古都のイメージがありました。

【八重桜】(下の写真は八重桜の1品種である「ベニユタカ」)

〈画像:Wikimedia Commons〉

花びらが重なって咲く豪華な桜の品種。

当時京都では珍しかった八重桜が、奈良(古都)から京都(当時の都)の宮中へ献上される時の出来事を詠んでいます。

【けふ】

「今日」という意味で、「いにしへ」と対になっています。

【九重(ここのえ)】

宮中、特に天皇の御殿を指す雅な表現。

「九重の門」が語源。

昔中国で王宮を「九重の門」で囲っていました。

【にほひぬるかな】

「にほふ」= 色美しく咲き誇ること。

「ぬる」は完了の助動詞、「かな」は詠嘆。

「なんと美しく咲いていることよ」という感動を表します。

作者: 伊勢大輔

伊勢大輔(いせのたいふ) 〈989年 ~ 1060年〉

平安時代中期の女流歌人で、藤原道長に仕えた宮廷女房の一人です。

↓藤原道長について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

名門・藤原氏の血を引き、教養と美貌に恵まれた才女でした。

彼女の「大輔(たいふ)」という名前は、役職名であり、正式な個人名は伝わっていません(平安時代では女性の本名が記録されないことが多いです)。

紫式部や清少納言と同じ時代に活躍しており、華やかな宮廷文化の中で和歌や書に優れた女性たちの一人として知られています。

↓紫式部の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

今回の歌は、一条天皇の中宮・彰子に仕えていた際、奈良から献上された八重桜を見て、時の天皇の御前で即興で詠んだとされる名歌です。

気品ある語り口と繊細な感性に富んでおり、自然や人の心情を優美に描写した作品が多く、今も多くの人に愛されています。

鑑賞:咲き誇る八重桜、時代と人の継承🌸

古都・奈良から献上された八重桜を見た時の感動を詠んだもので、時の移り変わりとともに受け継がれる美しさの尊さを優雅に表現しています。

「いにしへの奈良の都」とは、平安京以前の日本の首都であり、文化と歴史の重みを感じさせる地です。

奈良から届いた「八重桜」が、この日華やかな京都の「九重(宮中)」で咲き誇っているという構図は、まさに古と今を繋ぐ美の継承です。

特に「にほひぬるかな(なんと美しく咲いていることでしょう)」という結びの詠嘆にも注目です。

花に対する純粋な感動と共に、その背後にある時代の流れや人の心をも香らせるようです。

宮廷で即座にこの歌を詠んだとされる伊勢大輔の教養と感性、品格の高さが感じられる一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント