↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

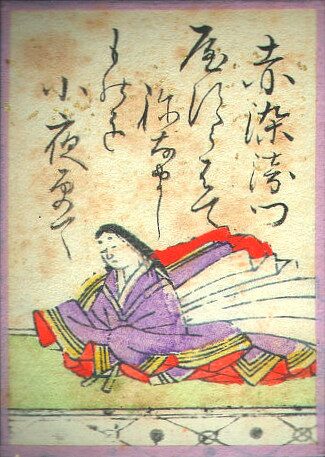

59番 赤染衛門(あかぞめえもん) 『後拾遺集』

やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて

傾(かたぶ)くまでの 月を見しかな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

あなたのことが気になって眠れずにいたけれど、迷わずに寝てしまえばよかった。

夜が更けて、月が西に傾くまで、ずっと見てしまったじゃないの。

語句解説

【やすらはで】

「やすらふ」の未然形+打消しの助動詞「で」。

「やすらふ」= ためらう、グズグズするという意味。

【寝なましものを】

「な」= 完了の助動詞。

「まし」は反実仮想(現実には起こらなかったことを、もし起こればと想像すること)の助動詞。

「寝てしまっていればよかったのに」(後悔を含んだ仮想)という意味。

【さ夜ふけて】

「さ」は接頭語で意味は無く、夜を美しく言い表す枕詞的な表現です。

「ふけて」= 時間が遅くなる、深夜に近づくこと。

【傾(かたぶ)くまでの】

「傾(かたぶ)く」=「月が西の山に傾くこと」

「夜明けが近づいた」という意味です。

「まで」は範囲を示す助詞、「の」は連体修飾語を繋ぐ役割があり、次に来る「月」を結んでいます。

【月を見しかな】

「見し」=動詞「見」+ 過去の助動詞「き」も連体形。

「かな」は詠嘆を表す終助詞で、「見てしまったなあ」という意味。

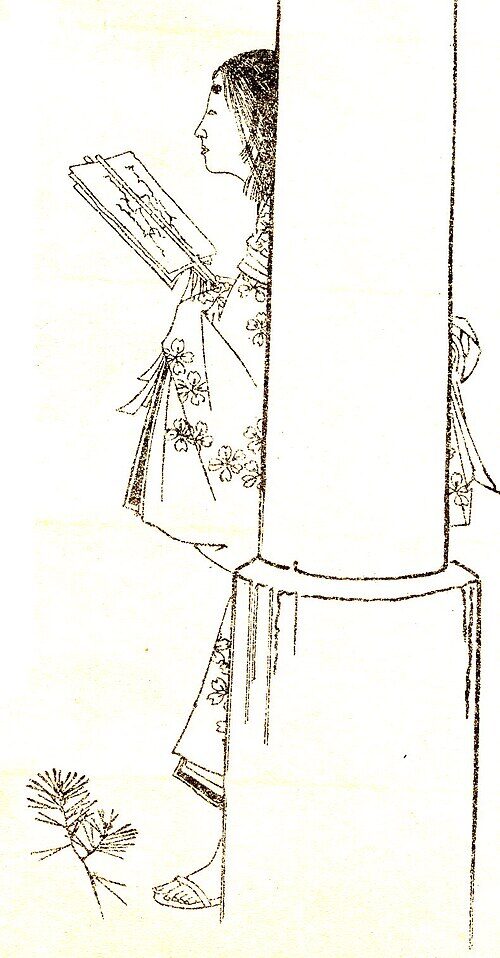

作者:赤染衛門

赤染衛門(あかぞめえもん) 〈956年 ~ 1041年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期に活躍した女性歌人で、宮廷の文化を彩った代表的な才媛の一人です。

女流作家として知られる「和泉式部」「紫式部」と同時代の人物で、藤原道長の正室・源倫子(みなもとのりんし)に仕えました。

↓和泉式部・紫式部の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

宮仕えを通じて、多くの文学的才能ある女性達と交流を持ち、当時の女流文学の発展に大きく貢献しました。

『栄花物語』の作者ともされており、和歌だけでなく物語文学の分野でも高い評価を受けています。

また、彼女の歌は『拾遺和歌集』などの勅撰和歌集にも多く収められており、感情を繊細に且つ簡潔に伝える巧みな表現力で知られています。

家庭的にも文化的にも豊かな環境に生き、教養深く、静かな強さを持つ女性だったと考えられています。

その品格ある歌風と誠実な心情の吐露が、現代にも多くの共感を呼んでいます。

鑑賞:夜が更けってしまう、淡い期待から🌙

夜の静寂に包まれた、一人の女性の揺れる心情が繊細に描かれています。

「寝ようかどうしようか」と迷いながら、結局眠れぬまま夜が更け、月が西に傾くまで彼女はずっと起きていました。

そこには恋心の切なさや、悔いのような思いが表れています。

「いっそ寝てしまっていれば、こんな思いをしなくて済んだのに」という嘆きは、淡々と語られているようでいて、その奥に深い感情の渦が潜んでいるのです。

また、この歌では「月」が重要な役割を果たしています。

月は平安の和歌において、しばしば「物思う夜」「恋の悩み」「移ろう時間」などを象徴する存在です。

夜が深まり月が傾くまで見ていたという事は、時間の経過と共に募る思いと、それでも答えが出ないままの心の迷いを表しています。

直接的に「恋しい」とは言っていないのに、読む人の心には彼女の思いがひしひしと伝わってくる、平安和歌の奥ゆかしさと情緒が凝縮された一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント