↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

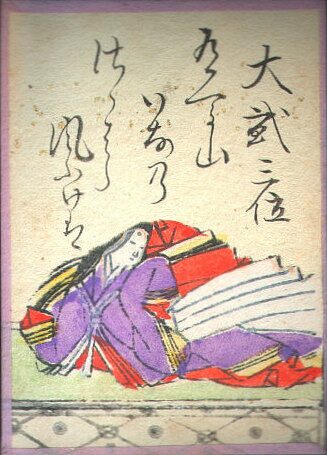

58番 大弐三位(だいにのさんみ) 『後拾遺集』

有馬山 猪名(ゐな)の笹原 風吹けば

いでそよ人を 忘れやはする

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

有馬山や猪名の笹原に風が吹くと、笹がそよそよと音を立てるでしょう。

ねえ、そんなふうに、あなたのことを忘れるなんて、私に出来る訳がないじゃないですか。

語句解説

【有馬山(ありまやま)】

摂津の国・有馬郡(現在の兵庫県神戸市北区有馬町)にある山。

古くから歌によく詠まれ、風光明媚な地として知られます。

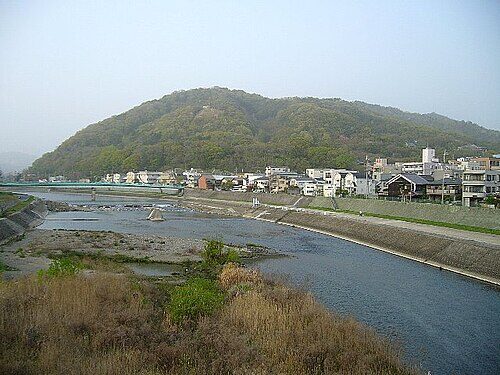

【猪名(いな)の笹原】

「猪名(いな)」= 猪名川(下の写真)の流域、現在の兵庫県から大阪府北部にかけての地名。

〈画像:Wikimedia Commons〉

昔この一帯は一面に笹が生えていました。

【風吹けば】

「風が吹けば」の意味。

上の句全体は、下の「そよ」という言葉にかかる序詞です。

【いでそよ】

「いで」= 感動や呼びかけの言葉。「さあ」「ねえ」といったニュアンスの副詞です。

「そよ」= 笹が風にそよぐ音・様子を表す擬音語(オノマトペ)。

また、笹がたてるさらさらという葉ずれの音も表しています。

つまり「そよ」は掛詞になっています。

【人を忘れやはする】

「人」= ここでは「恋しい人」、「想い人」のこと。

「やは」は反語の助詞です。

全体で、「忘れるだろうか、いや忘れはしない」という意味です。

作者: 大弐三位

大弐三位(だいにのさんみ) 〈999年 ~ 1082年〉

平安時代中期の女流歌人で、紫式部や和泉式部と並び、当時の宮廷和歌の中心で活躍した人物です。

↓和泉式部の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

彼女の本名は不明ですが、父は大江匡衡(おおえのまさひら)、母は有名な歌人・紫式部です。

↓母の紫式部の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

彼女自身も幼い頃から文学に親しみ、教養豊かな女性として育ちました。

「大弐三位」という名は官職名で、後冷泉天皇の中宮であった藤原寛子に仕えていた事からこの名で呼ばれるようになりました。

貴族社会の中で女性が政治的な地位を得ることは困難でしたが、大弐三位は和歌を通じて確かな存在感を示し、宮廷文化に深く関わりました。

彼女の歌風は、優雅で洗練された表現の中に、強い感情や深い心情を織り込むという特徴があります。

『後拾遺和歌集』や『新古今和歌集』をはじめとする勅撰集にも多数の作品が採られており、その実力と評価の高さが伺えます。

鑑賞:当然のように想い続ける、風が笹を揺らすように🎋

自然の風景を借りながら心情を伝える、平安時代らしい繊細な美しさが宿っています。

冒頭の「有馬山」「猪名の笹原」といった具体的な地名と自然描写は、読者を詩の中の風景へと引き込みます。

風が吹いて笹がそよそよと揺れる様は、静かに揺れる心の動きと重なり、作者の感情が自然の中に溶け込んでいるように感じられます。

そして、「いでそよ人を忘れやはする」と続く部分では、優しく語りかけるような口調の中に、はっきりとした意思が感じられます。

「忘れるはずがない」という断固たる想いを、敢えて反語で述べている事で、激しい感情をあえて静かに表現する抑制美が生まれています。

加えて、風や笹といった自然の中にその気持ちを溶け込ませることで、控えめで品格ある感情表現を実現しています。

読み終えた後に、まるで風がそっと吹き抜けるような余韻が残る、静かで美しい一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント