↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

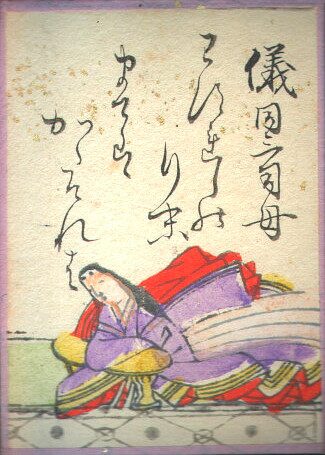

54番 儀同三司母(ぎどうさんしのはは) 『新古今集』

忘れじの 行く末までは 難(かた)ければ

今日(けふ)を限りの 命ともがな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

「決して忘れない」と言ってくれたとしても、その言葉をいつまでも信じ続けるのは難しいでしょう。

いっそ今日この日を限りに、私の命が尽きてしまえばいいのに。

語句解説

【忘れじの】

「忘れる」の未然形+打消推量の助動詞「じ」。

「いつまでも貴方を忘れない(貴方への愛は変わらない)」という男が作者に向けた言葉です。

【行く末(ゆくすゑ)までは】

「行く末」= 将来・これから先のこと。

「将来いつまでも変わらないことは」という意味。

【難(かた)ければ】

形容詞「難し(かたし)」の已然形+順接の接続助詞「ば」で、逆説の確定条件を表します。

「難しいので」という意味。

【今日(けふ)を限りの】

「今日」= 男が「いつまでも忘れない」と言ってくれた日を指します。

「限りの命」で「最期の命」、「今日限りの命」という意味になります。

【命ともがな】

「と」は結果を表す格助詞。

「もがな」= 願望の終助詞で、「〜であればなあ」「〜であってほしい」という意味。

全体で「命であればよいなあ」という意味になります。

作者: 儀同三司母(ぎどうさんしのはは)

高階貴子(たかしなのきし) 〈生没年 不詳〉

平安時代中期の歌人で、別名は高階貴子です。

藤原道綱母と並び称される女性歌人で、貴族社会における複雑な恋愛関係や心の機微を繊細に表現した歌を多く残しました。

↓藤原道綱母の和歌について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

「儀同三司(ぎどうさんし)」とは、彼女の息子である藤原兼家の子・藤原道長の称号の1つであり、つまり彼女は藤原道長の母にあたります。

そのため「儀同三司母」という呼び名は、彼女自身の名前ではなく、母としての立場から与えられたものです。

↓藤原道長について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

彼女の人生は、当時の上流貴族女性としての栄光と共に、妻としての不安や孤独、愛情への揺れ動く感情に満ちていました。

彼女は正妻でありながら、夫の他の女性たちとの関係に悩まされるなど、女性としての繊細な心の内面を短歌に込めて表現しました。

『後拾遺和歌集』などの勅撰集にも選ばれ、女性の立場から見た愛のはかなさや、誠実で深い情感が評価されてきました。

文学史の中でも、平安女性の心を知る貴重な存在の一人とされています。

鑑賞:信じたくても信じきれない、誓いの脆さ🔗

「忘れない」と誓った相手の言葉を信じたい一方で、それが永遠に続くとは思えないという、不安と絶望が込められた一首です。

恋の始まりや盛り上がりの中ではなく、その後に訪れる不安定さや儚さを詠んでいるのが印象的です。

前半では、相手が「忘れない」と言ってくれても、それが未来永劫続くかは信じられないと、冷静で現実的な視点がにじみます。

そこには、誓いという言葉のあやふやさや、時間が愛を変えてしまう事への恐れが見え隠れしています。

後半では、そうした不安を抱え続けるくらいなら、「今日を限りに命が尽きてしまえば、信じられているままで終われるのに」という、究極の願望が語られます。

ここには、心の純粋さと同時に、愛に生きる人間の強さと脆さが重なっています。

誠実な愛を求めながらも、それが変わってしまうかもしれないという恐れに揺れる気持ちは、時代を超えて共感されるものです。

静かで美しい言葉の中に、深く鋭い感情の痛みが秘められており、読む人の心をじんわりと揺さぶる力を持っています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント