↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

51番 藤原実方朝臣(ふじわらのさねかた) 『後拾遺集』

かくとだに えやは伊吹の さしも草

さしも知らじな 燃ゆる思ひを

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

これほどあなたを思っているとさえ、どうして言い出せようか。

(あなたは)伊吹山のさしも草のように、この激しく燃える私の思いを知らないのでしょうね。

語句解説

【かくとだに】

「かく」=「このように」の意味の副詞、あなたを慕っているという意味が隠されています。

「と」= 引用を示す格助詞で、ここでは「〜と(言う)」の形で使われている。

「だに」=「〜さえ」「〜すらも」を意味する副助詞。

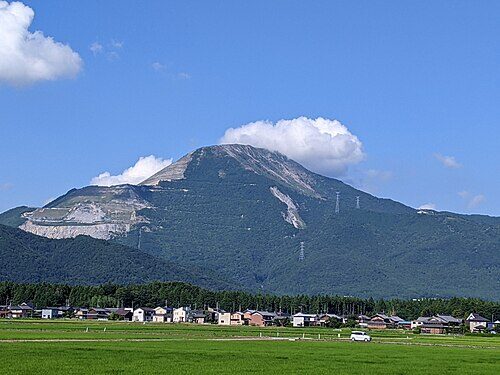

【えやは伊吹の】

「え」は副詞「得(う)」の連体形で、反語の係助詞「やは」を従えて不可能の意味を表します。

「伊吹」= 美濃国(現在の滋賀・岐阜県境)にある山の「伊吹山(下の写真)」のこと。

〈画像:Wikimedia Commons〉

古くから薬草や強い香りの草(=さしも草)が生えることで知られていた。

【さしも草】

よもぎ(下の写真)の異称。

〈画像:Wikimedia Commons〉

独特の香りを放ち、燃やすと強い煙が出る。

ここでは恋の思いが激しく燃え上がる様子の比喩として使われている。

「伊吹のさしも草」は下の「さしも」に掛かる序詞です。

【さしもしらじな】

「さ」は指示の副詞で、「し」と「も」は強意の助詞。

「や」は疑問の係助詞、「と」は引用の格助詞。

「な」は詠嘆の終助詞で、「〜だろうなあ」「〜であろうことよ」という意味。

全体で「(あなたは)ご存じないでしょうね、私の思いを」という意味。

【燃ゆる思ひを】

「燃ゆ」= 「燃える」の連体形。

「ひ」は「火」と掛けた掛詞で、「さしも草」と「燃ゆる」と「火」は縁語です。

「燃えているようなこの想いを」と訳す。

作者: 藤原実方

藤原実方朝臣(ふじわらのさねかたあそん)〈不詳 ~ 999年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の貴族・歌人で、容姿・教養・歌才に恵まれたことで知られています。

特に和歌の分野で高く評価され、三十六歌仙の一人にも数えられています。

若くして朝廷に仕え、蔵人や近衛少将といった要職に就いています。

当時の貴族社会では和歌は教養の象徴であり、恋愛や社交の手段でもありました。

藤原実方はそのどちらにも長けており、宮中でも才気と風流人として名声を得ていました。

また、彼は平安時代の代表的歌人・源氏物語の主人公「光源氏」のモデルの一人とも言われる人物で、美男であり多くの女性との恋愛話も伝えられています。

直情的で感情を抑えきれない一面もあり、その性格が政治的な対立を生むこともありました。

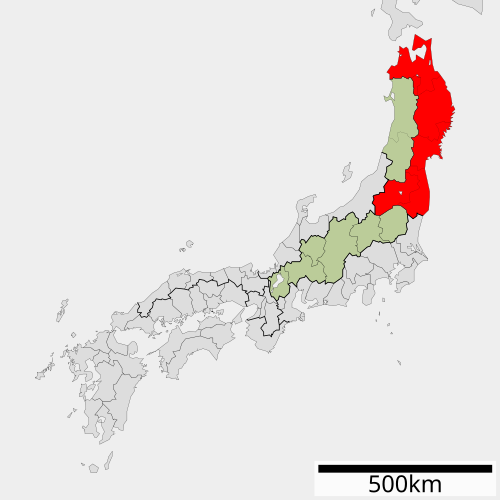

晩年は左遷され、陸奥守(むつのかみ)として東国に赴任しましたが、その地で謎の死を遂げたとされます。

下の赤い部分が陸奥国です。

〈画像:Wikimedia Commons〉

その死には様々な伝説があり、馬から落ちて亡くなったことを「和歌の神の祟り」と語る逸話も生まれました。

短くも華やかで、文学的にも印象深い人生を歩んだ人物であり、彼の歌はその情熱的な気質と繊細な感性をよく映し出しています。

鑑賞:言いたくても言えない、燃える恋心 🌿

秘めた恋心の激しさと、それが相手に伝わらないもどかしさを、自然の情景に例えて詠んだ情熱的な恋の和歌です。

作者は言い出すことすら出来ない恋の思いを、「燃えるような草=さしも草」に託し、胸の内に秘めた熱情を表現しています。

特に「さしも草」は、伊吹山に生えるよもぎの事で、燃やすと煙や香りが立ち上ることから、恋の炎の比喩として絶妙です。

草が燃えているように、内に秘めた恋の思いは激しく燃え盛っているが、それが相手には伝わっていない。

草の燃える様子と、相手の無関心さが対照的に描かれ、片思いの切なさと孤独感がひしひしと伝わって来ます。

また、「かくとだに えやは言ふべき」という言い回しには、ただの恥じらいではなく、思いを伝えることがかなわない立場や状況への諦めも感じられます。

そうした抑制された表現の中に、逆に強烈な情念がみ出ている点が、この和歌の魅力でもあります。

掛詞「さしも」や比喩が効果的に使われており、燃える恋心とそれが届かない現実とのギャップを見事に詠み上げた、優れた恋の和歌です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント