↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

49番 大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ) 『詞花集』

御垣守(みかきもり) 衛士(ゑじ)の焚く火の 夜は燃え

昼は消えつつ ものをこそ思へ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

宮中を守る衛士が焚いているかがり火が、夜には燃え昼には消えていくように、

私の恋の思いも、夜は激しく燃え上がり昼には静まりながらも、やはり恋しくて物思いにふけっているのです。

語句解説

【御垣守(みかきもり)】

「御垣(みかき)」= 天皇の住む内裏の垣根、「守」=守る人 → 宮中の垣根を守る人。

つまり、内裏を警護する役人(衛士)の事。

【衛士(ゑじ)の焚く火の】

「衛士(ゑじ)」= 宮中の警護をする役人。

夜になると門の前などで火を焚いて警備しました。

「焚く火」= 衛士が焚く警備のための火。

夜に燃えて目立ち、昼には消えていく様子が、恋心の表現に使われています。

和歌ではここまでが、序詞(じょことば)として使われています。

【夜は燃え昼は消えつつ】

「つつ」は反復・継続を表す接続助詞。

衛士の焚く火が、「夜は燃えて昼は消える」という対句として表現。

焚く火に「夜は恋心に身を焦がし、昼は意気消沈して物思いにふける」という作者の心を重ねています。

【ものをこそ思へ】

「ものを思ふ」=恋の物思いにふけること。

「こそ〜思へ」=強調の係り結びで、「まさに〜思っているのだ」の意。

心の中で強く恋い焦がれている様子が強調されている。

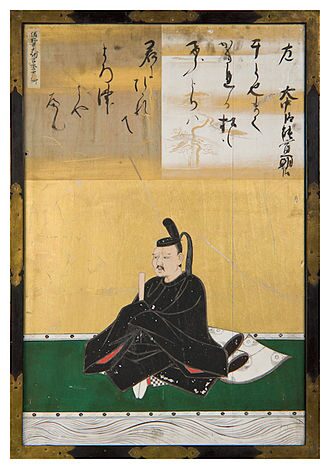

作者: 大中臣能宣

大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)〈921年 ~ 991年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の貴族であり、学者・歌人としても高い評価を受けています。

中臣氏の流れを汲む名家の出身で、「大中臣」はその氏族名です。

彼は漢詩や和歌に通じ、和歌では特に繊細で情緒豊かな表現を得意としました。

『後撰和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に多数の歌が収録されており、三十六歌仙の一人にも選ばれています。

公的には神祇官に関わる職に就いており、宮中の儀礼や祭祀に携わる事もありました。

大中臣能宣の家系は後に有名な歌人・大中臣能長や、学者としても名を残す人物を輩出し、文学と学問の両面で朝廷に貢献した家柄としても知られています。

技巧的でありながらも心情の細やかな動きを丁寧に表すものが多く、当時の貴族たちの共感を集めました。

鑑賞:夜に燃え昼に消す想い、焚く火のように🔥

宮中を守る衛士が焚く火の様子を描写しながら、自らの内面の感情を重ね合わせたものです。

ただ火の移ろいを詠んでいるように見えますが、その背景には、昼と夜とで表情を変える繊細な心の動きが隠されています。

夜に燃え、昼には消えていく焚く火。

周囲の目が届かぬ夜には募る想いを抑えきれず、日中は人目をはばかって感情を押し殺している作者自身の姿と重ねています。

火の強さや儚さを通して、心に秘めた思いの激しさと、外に出せない切なさが対比的に描かれている点が印象的なのです。

静かな表現の中に、深く燃えたぎるような情熱が込められており、心の奥底にある恋慕の情を見事に表現した歌です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント