↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

45番 謙徳公(けんとくこう) 『拾遺集』

あはれとも いふべき人は 思ほえで

身のいたづらに なりぬべきかな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

私のことを「かわいそうだ」と言ってくれるような人も思い当たらず、

私はこのままむなしく死んでしまうのだろうか。

語句解説

【あはれとも】

「あはれ」は、「しみじみとした情感」「同情・哀れみ」などを表す感動詞。

「とも」= 「と」は格助詞、「も」は強調の係助詞です。

【いふべき人は】

動詞「いふ(言ふ)」+助動詞「べし」。

「言うべき」という意味。

「人」は「最愛の人」の事を意味しています。

【思ほえで】

「思ほえ」は下二段活用動詞「思ほゆ」の未然形で「思い浮かぶ」の意味。

「で」は打消の接続助詞で、全体で「思い浮かばず」という意味になります。

【身のいたづらに】

「身」は自分の身体や命を指し、「の」は所有・主格の格助詞です。

「いたづら」は「無駄」という意味で、「身を無駄にする」=「死ぬ」ことを意味します。

形容動詞「いたづらなり」の連用形です。

【なりぬべきかな】

動詞「なる(成る)」+完了の助動詞「ぬ」+推量の助動詞「べし」の連体形。

「なりぬ」は「なってしまう(完了)」、「べき」で「きっと~だろう」「~に違いない」という強い推量。

「かな」= 感嘆や詠嘆を表し、「~だなあ」「~だろうか」などの訳。

ここでは「つらいなあ」「どうなるのだろうか」のような気持ちを込めている。

作者: 謙徳公

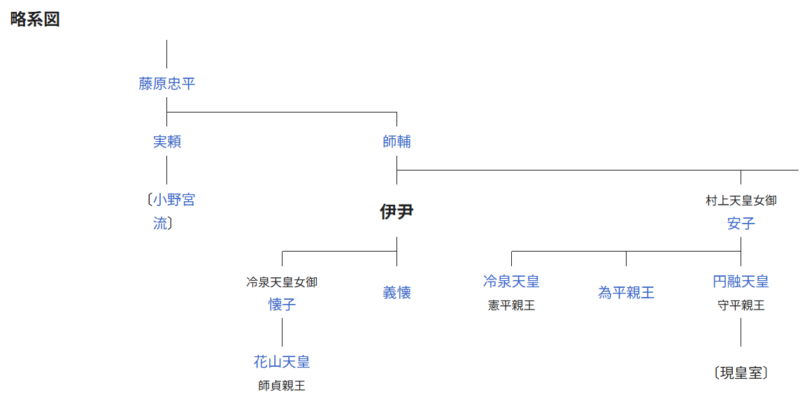

藤原 伊尹(ふじわらのこれただ/これまさ)〈924年 ~ 972年〉

平安時代中期の公卿で、本名は藤原伊尹と言います。

父は藤原師輔(もろすけ)、兄弟には藤原兼通・藤原兼家といった権力者たちがいます。

〈画像:Wikimedia Commons〉

彼自身も政治的に非常に高い地位を占め、一時は摂政という朝廷の最高権力者にも任じられました。

伊尹は学識や文才にも優れており、当時の貴族として必要とされた教養を備えていました。

特に漢詩や儒学、そして和歌など、広範な文化領域にも通じていたことで知られます。

また、人物としては穏やかで上品な性格だったとされ、宮中でも人望が厚かったと言われています。

彼は46歳という比較的若い年齢で亡くなりましたが、その後、「謙徳公」という諡(おくりな)が贈られました。

これは、彼の人柄や政治的な功績が、高く評価されたことを示しています。

政治と文化の両面において平安時代を代表する知的で有力な貴族であり、その存在を後世に伝えています。

鑑賞:今も昔変わらない、人生の悩み💭

深い孤独感と絶望を切実に表現した一首です。

前半では、「あはれ(かわいそう)だと言ってくれるような人が、誰も思い当たらない」と述べられ、誰にも理解されず心の寄りどころもない孤独な状況が、浮かび上がります。

後半の「身のいたづらになりぬべきかな」では、「自分の命がむなしく終わってしまいそうだ」と、死さえも予感させるほどの苦しみと虚無感が詠まれています。

貴族としての地位や華やかな表舞台の裏にあった、作者の内面の寂しさや心の拠り所の無さが、強く表れています。

静かな語り口の中に、かえって重く沈んだ心の声が響いてくるような一首です。

孤独や心の痛みに共感を呼ぶ、時代を超えて人々の胸に届く和歌だと言えるでしょう。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント