↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

44番 中納言朝忠(ちゅうなごんあさただ) 『拾遺集』

逢ふことの 絶えてしなくは なかなかに

人をも身をも 恨みざらまし

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

もしあなたと逢うことがまったくなかったのなら、かえってよかったかもしれない。

あの人のことも自分自身のことも、こんな風に恨むことはなかっただろうに。

語句解説

【逢ふことの】

「逢ふこと」=「男女の逢瀬のことです」。

「の」は連体修飾の格助詞。

【絶えてしなくは】

「絶えて」= 動詞「絶ゆ(たゆ)」の連用形。

「完全に途絶える、全くなくなる」という意味。

「しなくは」=「する」の未然形+打消し「なし」+係助詞「は」で、「〜しないならば」という意味。

【なかなかに】

「かえって」「むしろ」「意外にも」という意味の副詞。

物事が中途半端なので、むしろ現状とは反対の方が良いというニュアンス。

【人をも身をも】

「人」は相手のことで、「身」は自分のこと。

「も」は並列の係助詞。

【恨みざらまし】

「恨み」=恨む、怨む、「ざら」=打消しの助動詞「ず」の未然形。

「まし」=反実仮想(もし〜だったら…だろう)の助動詞。

「恨むことはしないだろうに」という意味。

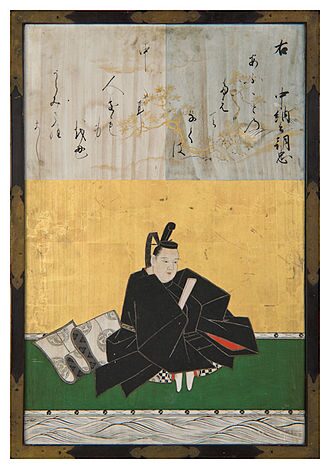

作者: 中納言朝忠

藤原 朝忠(ふじわらのあさただ)〈910年 ~ 967年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

安時代中期から後期にかけて活躍した貴族・歌人です。

宮廷に仕えながら和歌・文化的な活動に携わり、教養を備えた人物として後世に伝えられています。

政治的な記録や詳細な経歴はあまり多く残っていませんが、勅撰和歌集などに歌が収められており、一定の評価を得ていたことが分かっています。

当時の貴族社会における感性や美意識を反映し、恋愛や自然の情景などを繊細に表現する傾向がありました。

また、藤原朝忠は宮廷文化の一環として和歌を詠むだけでなく、その伝統や礼儀にも通じた人物であったと考えられます。

鑑賞:恋の苦しみ、出会ってしまったが故の😖

恋人と「逢うこと」が全くなかったなら、「こんなに人を恨んだり自分自身を責める事も無かったのに」という複雑な心情を表現しています。

「逢ふことの絶えてしなくは」とは、いっそ最初から出会わなければよかった、という仮定です。

しかし実際には一度でも逢ってしまったからこそ、その後に逢えなくなることが辛く、相手を責めたり、自分の弱さを嘆いたりしてしまう。

この「一度の逢瀬」が、その後の悩みや苦しみの種になっているという、恋の皮肉さを嘆く内容です。

表面的には未練や怒りの感情のようにも見えますが、裏には相手への深い愛情があることが読み取れます。

「なかなかに人をも身をも恨みざらまし」という結句に、理性では割り切れない、どうしようもない感情の揺れが込められています。

静かながらも強い感情の流れが感じられる一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント