↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

42番 清原元輔(きよはらのもとすけ) 『後拾遺集』

契りきな かたみに袖をしぼりつつ

末(すゑ)の松山 波越さじとは

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

誓い合ったではありませんか、互いに袖を涙で濡らしながら。

「末の松山を波が越えるようなことがあっても、私たちの仲は変わらない」と。

語句解説

【契りきな】

「契り」=約束・誓いを立てること。

「き」=過去の助動詞、「な」=詠嘆の終助詞。

「誓い合ったではないか」という回想と感情の込めた表現。

【かたみに】

「互いに」「お互いに」という意味の副詞。

【袖をしぼりつつ】

「袖をしぼる」=涙で濡れた袖を絞るという慣用表現。

「〜つつ」=動作の継続・同時進行を表す接続助詞。

涙を拭いた袖が絞らねばならない程濡れたという、少し大げさな表現です。

【末の松山】(下の写真)

〈画像:Wikimedia Commons〉

宮城県多賀城の近くにある地名。

波が絶対に越えないとされる「不変の象徴」として用いられる事が多い。

私も実際に見に行きましたが、住宅街にひっそりとあります。

昔のこの場所がどんな場所だったのか、想いを巡らすのも趣深いです。

【波越さじとは】

「波が越す」=波が山を越える事。

「じ」=打消の意志を表す助動詞で、「〜するまい」「〜しないつもりだ」の意味。

「〜と(言った)+は」= 引用の終わりに用いる言い方で、「〜と誓ったではないか」という意味になる。

「かたみ~とは」までが、「契りきな」に続く倒置法になっています。

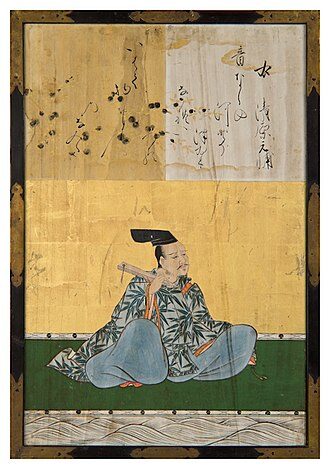

作者: 清原元輔

清原元輔(きよはらのもとすけ)〈908年 ~ 990年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の貴族・歌人で、学問と文芸の両面に秀でた人物として知られています。

祖父は清原深養父であり、娘は清少納言です。

↓清原深養父の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓

清原氏は元々学者の家系であり、元輔も漢詩や漢籍に通じ、教養豊かな人物でした。

官職としては中級貴族で、内蔵助(くらのすけ)や式部丞(しきぶのじょう)などを歴任しています。

彼の名をより広く知らしめたのは、和歌の才能です。

『後撰和歌集』の選者の一人に抜擢され、後世に名を残す勅撰歌人として活躍しました。

また、当時の宮廷文化の中で重要な行事である歌合(うたあわせ)にも参加し、その場で高い評価を受けたと伝えられています。

清原元輔は、政治的には大きな権力を持った訳ではありませんが、文学と教養の力で宮廷文化に貢献した、穏やかで知的な文化人の代表的存在と言えます。

鑑賞:大切な誓い、儚くも散る🤝

恋愛における「永遠の誓い」が、時の流れや現実によって破られてしまったことへの深い悲しみを詠んだものです。

「末の松山」は、古くから「波が越えることのない不変のもの」の象徴とされてきました。

そのため、「波も越えない」と誓った恋が破れたという点に、誓いのもろさや、人の心の移ろいを嘆く気持ちが込められています。

また、「かたみに袖をしぼりつつ」という描写には、互いに涙を流すほど心を通わせた日々があったことが暗示され、過去の情熱と現在の裏切りとの対比が、読者に切なさを強く印象付けます。

深い愛情が失われた痛みと、それを乗り越えきれない人間の弱さが、象徴的な地名と自然のイメージを通して巧みに表現されています。

恋の儚さや、人の心の移ろいを感じさせる一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント