↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

40番 平兼盛(たいらのかねもり) 『拾遺集』

しのぶれど 色に出でにけり わが恋は

ものや思ふと 人の問ふまで

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

恋心をひた隠しにしていたけれど、とうとう顔色や態度に表れてしまったようだ。

『何か思い悩んでいるの?』と人に尋ねられる程に。

語句解説

【しのぶれど】

「しのぶ(忍ぶ)」の已然形+接続助詞「ど」

意味は「こらえているけれど」「気持ちを隠しているけれど」。

恋心を抑えようとする様子を表します。

↓しのぶれどを使った他の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!↓

【色に出でにけり】

「色に出づ」=顔色や態度に表れること。

「にけり」は完了の助動詞「ぬ」の連用形+詠嘆の助動詞「けり」

全体で「(思いが)顔に出てしまったのだなぁ。」の意味。

【わが恋は】

「私の恋心は」の意味。

主語がはっきり提示されており、感情の中心が自分にあることを強調しています。

【ものや思ふと】

「ものを思ふ」は、物思いにふける、恋などで悩むこと。

「や」は疑問の係助詞、「と」は引用の格助詞。

周囲の人が「(あの人は)物思いをしているのでは?」と気づくこと。

【人の問うまで】

「人」は第三者、「問ふ」は尋ねる。

「まで」は「〜するほどに」という程度を表す副助詞。

「人が尋ねるほどに(顔に出てしまった)」という意味。

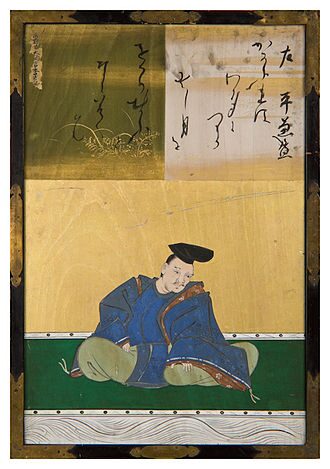

作者: 平兼盛

平兼盛(たいらのかねもり)〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の貴族であり歌人で、父は参議・平仲文とされる中流貴族の家系に生まれました。

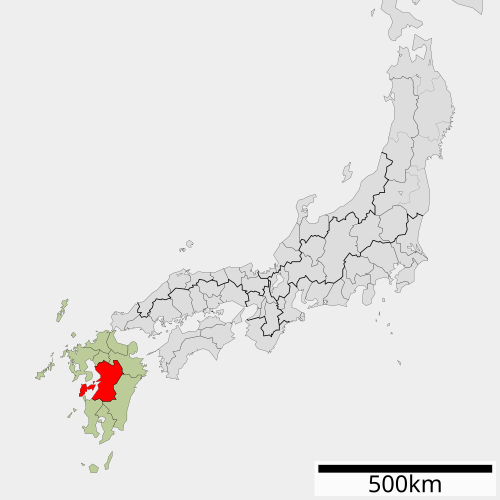

官職としては従五位下・肥後守(ひごのかみ)などを務めましたが、政治的な地位よりも、その歌人としての才能によって名を残しています。

下の赤い場所が「肥後国」です。

〈画像:Wikimedia Commons〉

特に、当時の宮廷で開催された歌合(うたあわせ)や贈答歌の場にしばしば登場し、和歌の技量を高く評価されていました。

彼の歌は『拾遺和歌集』や『後拾遺和歌集』などにも収録されており、技巧的で情緒に富んだ作品が多いとされています。

彼は同時代の有名歌人・大中臣能宣(おおなかとみのよしのぶ)・藤原実方らとも交遊があったとされ、文化的な交流の中で自身の歌風を磨いていきました。

↓大中臣能宣・藤原実方との和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

鑑賞:愛する人への想い、他人に気づかれてしまう程に💘

恋心を必死に隠しているのに、それが表情や態度に出てしまい、ついには周囲の人に気づかれてしまったという、繊細で人間らしい心の動きを描いています。

「しのぶれど(隠していても)」という冒頭から始まり、内に秘めた強い思いを抑えているつもりでも、感情は無意識のうちに表に出てしまうものだという、心理のリアルさが感じられます。

特に「色に出でにけり」という表現には、顔色やふるまいに思いが溢れ出る、恋する人間のどうしようもなさが出ています。

後半の「ものや思ふと人の問ふまで」では、他人に「恋をしているのでは?」と気づかれてしまう程の状態になっている事に、恥ずかしさや諦め、あるいは達観すら感じられます。

恋に悩む心を巧みに描きつつ、人の感情が隠しきれないものであること、そしてそれを見抜く周囲の眼差しにも繊細に触れています。

平安時代の恋愛感情の機微を共感できる形で伝えており、現在の百人一首の和歌の中でも有名になった理由なのでしょう。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント