↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

39番 参議等(さんぎひとし) 『後撰集』

浅茅生(あさぢふ)の 小野の篠原 しのぶれど

あまりてなどか 人の恋しき

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

浅茅が茂る小野の篠原のように恋心をこらえているけれど、

それでもあふれてしまい、どうしてこんなにあの人が恋しいのだろうか

語句解説

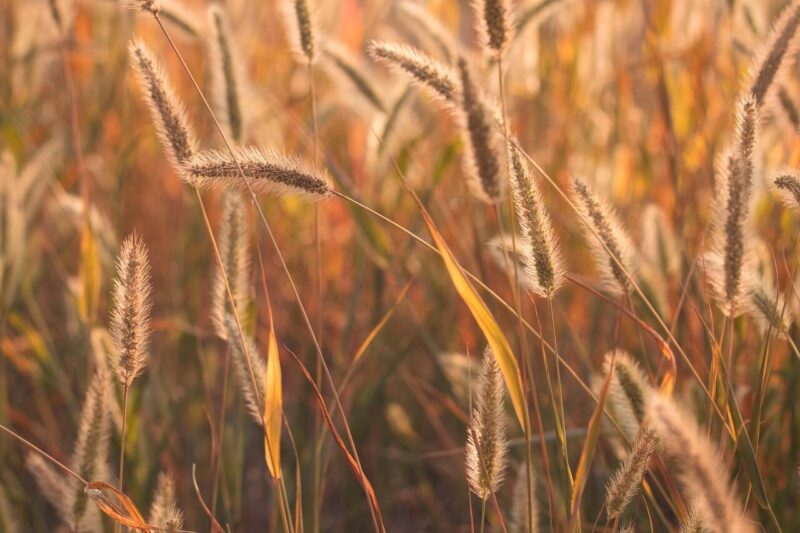

【浅茅生(あさぢふ)の】

「浅茅(あさぢ)」は浅く生えた「チガヤ(イネ科の草)」のこと。(下の写真)

「浅茅生」は「チガヤがまばらに生えている野原」の意味。

古典では「忍ぶ(しのぶ)」にかかる縁語(連想される言葉)としてよく使われます。

【小野】

小さな野原。

山のふもとなどにある、開けた場所を指す。

【篠原】

細くて背の低い竹「篠竹」の生えている原っぱのこと。

ここまでが序詞で「忍ぶれど」に掛かる。

「浅茅(あさぢ)」や「篠(しの)」という植物は、その名前が「しのぶ」と音が似ているので、恋心を忍ぶ(こらえる)気持ちの象徴として使われています。

【忍ぶれど】

「忍ぶ(しのぶ)」の已然形+接続助詞「ど」。

意味は「こらえているけれど」「気持ちを隠しているけれど」。

恋心を抑えようとする様子を表します。

【あまりて】

「あまる」は「程度を超える・あふれる」の意。

「~て」は接続助詞で、理由・原因を表す。

「思いがあふれてしまって」という意味になる。

【などか】

「どうして~か(いや、~ない)」という反語的な意味を持つ言い回し。

疑問形に見えますが、「どうしてこんなにも恋しいのだろう(いや、恋しくて仕方がない)」という気持ちがこもっています。

【人の恋しき】

「人」はここでは恋する相手。

「恋しき」は「恋しい」の連体形(形容詞「恋し」の連体形)。

つまり、「あの人が恋しくてたまらない」という意味になります。

作者: 参議等

源 等(みなもとのひとし)〈880年~951年〉

平安時代中期の貴族で、本名は源 等(みなもとのひとし)と言います。

彼は宮廷内での官職に就き、政治や文化の中心となる場で活躍しました。

源氏はもともと天皇家の子孫が姓を「源」と改めた家系で、多くの有力な武士や文化人を輩出しています。

↓源氏の出自に関して記事の中盤で解説しています、こちらもご覧ください!↓

源等は源氏の流れを汲みつつ、優れた教養と教養人としての評価を受けていました。

公家としての役割を果たしながら、周囲の文化人との交流を通じて文芸活動にも関わっていたとされ、勅撰歌人として『後撰和歌集』に4首が採録されています。

具体的な記録は多く残っていないものの、源等のような貴族は当時の宮廷文化を支える重要な存在であり、政治的にも文化的にも一定の影響力を持っていた人物と理解されています。

鑑賞:隠しきれない恋心、浅茅生の風景と🌾

自然の風景と人の心情を繊細に結びつけて表現した美しい歌です。

「浅茅生の小野の篠原」は、薄く茂った浅茅(あさぢ)が生い茂る野原の様子を指しています。

その静かで穏やかな景色の中に、この後に来る作者の秘めた想いが込められています。

「忍ぶれど」は、心の中で思いを隠し耐えているという意味です。

しかしその思いを忍びきれず、溢れ出てしまい(あまりて)、なぜか人が恋しく思われると詠んでいます。

自然の風景を通じて、作者の内面の葛藤や切ない恋心を巧みに表現しています。

抑えきれない感情が穏やかな野原の風景と対比され、深い哀愁や人間らしい感情の揺れ動きが伝わってきます。

読み手は静かな自然の描写に触れながら、その背後にある作者の複雑な心情にも心を寄せることが出来るでしょう。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント