↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

38番 右近(うこん) 『拾遺集』

忘らるる 身をば思はず 誓ひてし

人の命の 惜しくもあるかな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

あなたに忘れられてしまう私自身のことはもうどうでもいい。

ただあれほど固く誓ったあなたの命が、今では惜しまれてならないのです。(男が神罰を受けて命を落とすから)

語句解説

【忘らるる】

動詞「忘る」(下二段活用)の受身形・連体形ですが、ここでは古い形である四段活用が用いられています。

「るる」は受け身の助動詞。

全体で「忘れ去られる」という意味です。

【身をば思はず】

格助詞「を」+係助詞「ば」(「は」が濁っています)

「〜を(特に)」「〜のことは」という意味。

「思はず」= 動詞「思ふ」の未然形+打消の助動詞「ず」。

「思ふ」= 思わない、気にかけない。

全体で「自分自身のことは何とも思わない」という意味。

【誓ひてし】

動詞「誓ふ」の連用形+完了助動詞「て」+過去の助動詞「き」の連体形(+係助詞「し」)

いつまでも君のことは忘れない、と神に誓っています。

【人の命の】

「人」= 相手(恋人)を指す。

「命」= 生命、命そのもの。

【惜しくもあるかな】

「惜し」= 「惜しい、もったいないと思う」という意味。

「も」= 強調・感動の副助詞。「〜もまあ」の意味。

動詞「あり」(ラ行変格活用)の終止形 +「かな」= 詠嘆の終助詞。

「ならなくに」= 助動詞「なる(断定)」+打消「〜なく」+係助詞「に」で、「〜でないのに」「〜でなくなってしまったのに」という嘆きの表現。

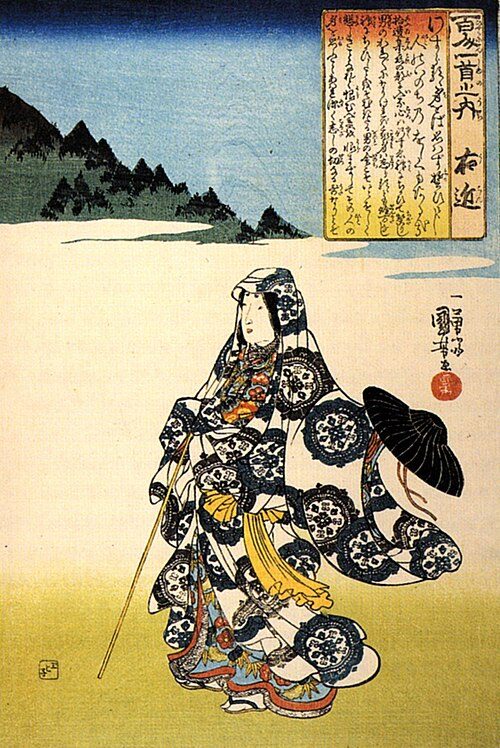

作者: 右近

右近(うこん) 〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の女流歌人で、宮中で女官(特に中宮定子に仕えていた)として仕えていたことが知られています。

彼女はその名のとおり「右近衛府」という役所に関係する女官の地位にあった為「右近」と呼ばれていますが、本名や詳細な生涯はあまり明らかになっていません。

右近は繊細な感受性を持ち、恋愛や人の情にまつわる心の機微を巧みに詠む事で知られています。

当時の宮廷文化の中で和歌は重要な教養であり、女性たちもその才を競い合っていました。

右近もその一人として、『後撰和歌集』や『拾遺和歌集』などの勅撰和歌集に作品を残し、後に『百人一首』にも採られるなど、高く評価されていた事が伺えます。

彼女の歌には静かで控えめながらも深い情感が込められており、今も多くの人に親しまれています。

「大和物語」には、藤原敦忠(あつただ)・藤原師輔(もろすけ)・藤原朝忠(あさただ)、源順(みなもとのしたごう)との恋愛が描かれています。

鑑賞:失われた恋、自分は二の次💔

失われた恋や約束への深い思いと哀しみを繊細に表現しています。

「忘らるる身をば思はず」という冒頭では、自分が忘れられること自体は気にしない、むしろそれを覚悟している心情が伺えます。

自分の存在や感情が相手に忘れられてしまう事には、あまり拘らないと詠んでいます。

しかし、「誓ひてし人の命の惜しくもあるかな」という後半では、かつて誓いを交わした相手の「命」を惜しんでいます。(男が神罰を受けて命を落とすから)

つまり相手の命の儚さや尊さ、あるいは相手が亡くなってしまった事への惜別の念が強く表れています。

一説によると、この歌の相手は藤原敦忠と言われています。

誓いを交わした相手に対する強い思いと、彼・彼女の命の儚さへの深い悲しみが込められています。

全体を通じて、自己の感情の抑制と相手への惜別が対照的に描かれ、静かな哀愁と人間の儚さが胸に響く詩情を生み出しています。

忘れられる事は恐れないが、誓いを交わした人の命の儚さが何よりも心を揺さぶるという複雑な感情が伝わる一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント