↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

37番 文屋朝康(ふんやのあさやす) 『後撰集』

白露(しらつゆ)に 風の吹きしく 秋の野は

つらぬき留めぬ 玉ぞ散りける

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

秋の野に、白露が風に吹かれてしきりに舞っている。

まるで、糸を通していない真珠の玉が、ばらばらと散っていくようだ。

語句解説

【白露(しらつゆ)に】

草や葉に降りた白く光る露。

特に秋の風物詩。

「に」= 状況・原因・手段などを表す格助詞。

【風の吹きしく】

「吹きしく」= 動詞「吹く」の連用形+副詞的表現。

「しく」は「頻く」と書き、「しきりに~する」という意味。

「しきりに吹く」「絶え間なく吹き続ける」という意味の古語的表現。

【秋の野は】

「野」= 草が生い茂る広い平地。

「は」は強調の係助詞。

【つらぬき留(と)めぬ】

「つらぬき」= 糸などを通すこと。

「留めぬ」= 動詞「留む」の未然形+打消の助動詞「ぬ」。

全体で、「ひもを通して結びつけていない」という意味。

【玉ぞ散りける】

真珠、ここでは白露を真珠に見立てている。

平安時代はいくつもの真珠に穴を開けて紐に通して、アクセサリーとして大切にしました。

「ぞ」= 強調の意味。

「散りける」= 動詞「散る」の連用形+過去の助動詞「けり」の連体形。

「散ったのだなあ」という詠嘆的な過去表現。

作者: 文屋朝康

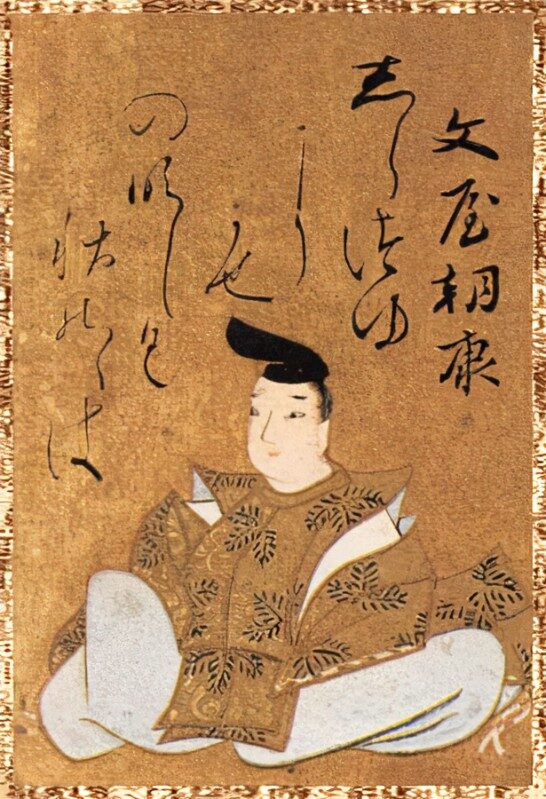

文屋朝康(ふんやのあさやす)〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の貴族であり、父は文屋康秀です。

↓文屋康秀の和歌も解説しています、ぜひご覧ください!↓

文屋氏は古くから学問や詩歌を重んじる家柄として知られ、数多くの文化人を輩出してきました。

文屋朝康もその伝統を受け継ぎ、宮廷において教養人としての評価を得ていました。

彼は官職においては大臣クラスには至らなかったものの、中級の役職を務める中で政治的な役割と並行して文化活動に力を注ぎました。

平安時代の貴族社会では和歌や漢詩などの詩文が重要な教養の一部とされており、文屋朝康はその詩歌分野で才能を発揮しました。

彼の詩風は繊細でありながらも情趣深く、自然の美しさや季節の移ろいを巧みに表現したことが特徴です。

こうした表現は当時の貴族階級の間で高く評価され、和歌の発展に貢献しました。

後の歌人たちにも影響を与え、平安時代の和歌文化の土台を築いた一人として文学史にその名を残しています。

文化面での洗練された美意識を象徴し、貴族社会の知的・芸術的側面を支えた重要な役割を果たしました。

鑑賞:儚く散る、真珠ような白露🐚

秋の野に降りた白露が風に吹き散らされる様子を、宝石のように輝く玉が糸に通されずにばらばらと散っていく様に例えています。

秋の朝の冷たく澄んだ空気の中で、風にそよぐ露のきらめきが際立ち、儚さと清らかさが感じられます。

「つらぬき留めぬ玉」という表現は、玉が糸に通されていないために自由に散っていく様子を意味し、この無秩序で自然な散り方が露のはかない存在感をいっそう引き立てています。

自然の一瞬の美しさを切り取ったこの表現は、儚い命の輝きを象徴しているとも言えるでしょう。

また、風によって動かされる白露の様子は、季節の移ろいの象徴としても読み取れ、人生の儚さや一時の美を感じさせます。

静かな情景描写を通じて、自然の美しさと時間の儚さを深く味わえる作品となっています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント