↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

34番 藤原興風(ふじわらのおきかぜ) 『後撰集』

誰(たれ)をかも しる人にせむ 高砂の

松もむかしの 友ならなくに

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

いったい誰を、親しい友として頼りにすればよいのだろうか。

あの長寿で知られる高砂の松さえも、昔の友ではなくなってしまったというのに。

語句解説

【誰をかも】

「誰」=ここでは「親しい人」「理解者」をさす。

「〜を」の意味を表す格助詞、目的語を示す。

「か」は疑問の係助詞、「も」は強調を表す副助詞です。

【しる人にせむ】

「知る」はここでは「理解する」「心を通わせる」「親しい」などの意味。

「に」は動作の結果を表す格助詞。

「せむ」= 動詞「す(する)」+助動詞「む」で、意志・推量の意味。

「〜しよう」「〜だろう」という訳。

【高砂の】

播磨国(現在の兵庫県)の地名で、長寿や不変の象徴として「高砂の松」がよく詠まれる。

【むかしの】

昔の、以前の。

【ともならなくに】

「とも」= 友人、仲間、理解者。

ここでは「心を通わせていた相手」の意味。

「ならなくに」= 助動詞「なる(断定)」+打消「〜なく」+係助詞「に」で、「〜でないのに」「〜でなくなってしまったのに」という嘆きの表現。

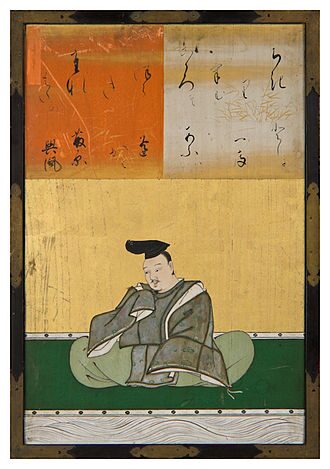

作者: 藤原興風

藤原興風(ふじわらのおきかぜ)〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代前期の貴族・歌人で、藤原北家の流れを汲む家柄に生まれました。

官位としては高い地位には至らず、従五位下とされていますが、和歌の才能は高く評価されていました。

『古今和歌集』や『後撰和歌集』など、勅撰和歌集に複数の歌が収められており、宮廷歌人としての地位を確立していました。

人の心の機微や人生の儚さ、老いと孤独といった主題に対する鋭い感受性を持っていたとされ、静かで余情のある歌風が特徴です。

藤原興風は同時代の著名な歌人達と共に、平安初期の和歌の発展に寄与した一人といえます。

華やかな宮廷生活の中にも、個人としての感情や人生観が色濃く出ており、平安文学の美意識を体現するような叙情性が感じられます。

『古今和歌集』の仮名序に名が挙げられていないことから、歌人として広く知られるようになったのはやや後年のことだった可能性もあります。(古今和歌集の仮名序は紀貫之が優れた歌人達を、自身の考えを交えながら書かれているもの)

しかしその実力から評価され、その後の時代の歌人たちにも影響を与える存在となりました。

鑑賞:感じる孤独感、移り行く時間の波によって⌛

時の流れと共に人との繋がりが薄れてゆく寂しさや、人生の孤独を静かに嘆くように詠まれています。

信頼できる友がいなくなった現実に向き合いながら、「誰を親しい友とすればよいのか」と自問しています。

その疑問には単なる人間関係の喪失だけではなく、老いや時代の移り変わりによって、かつての親しい仲間が去っていったり、心の通う相手がいなくなってしまったという深い孤独感が見て取れます。

特に印象的なのはかつて変わらぬ存在の象徴であった「松」ですら、もう自分の友ではないと感じている点です。(松は「不変」の象徴ですが、友がいなくなったという移り行く時間の波に、松さえも変わってしまうと嘆いています)

これは自然でさえもかつての親しみを失ってしまったかのように思えるほど、作者が孤立した心境にあることを物語っています。

人は誰しも年を重ね、身近な人との別れや変化を経験します。

その中で感じる「誰に心を預ければよいのか」という問いかけは、時代を超えて多くの人の共感を呼ぶものであり、この和歌の普遍的な魅力となっています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント