↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

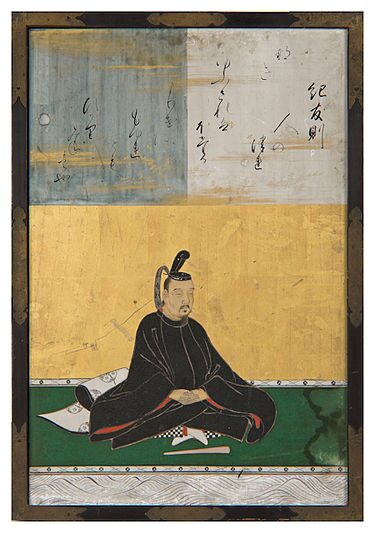

33番 紀友則(きのとものり) 『古今集』

ひさかたの 光のどけき 春の日に

静心(しづごころ)なく 花の散るらむ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

穏やかな陽ざしが降りそそぐ、のどかな春の日だというのに、

どうして桜の花は落ち着いた心もなく、あわただしく散っていくのだろうか。

語句解説

【ひさかたの】

「光」「天」「雨」などにかかる枕詞。

今回は光にかかっています。

具体的な意味はありません。

【光のどけき】

形容詞「のどけし」の連体形。

のんびりとしていて穏やかな様子。

【春の日に】

「春の日」は春の太陽の照る日、「に」は格助詞で「~において」の意味。

春の穏やかな日という情景を描いている。

【静心(しづごころ)なく】

「静心」= 静かな心、落ち着いた気持ち。

「なく」= 助動詞「なし」の連用形で、「~がない」という意味。

ここでは「静かであるはずの心がない」という状態を表す。

【花も散るらむ】

桜の花のことで、古典では「花」といえばほぼ桜を指します。

「散る」= 花がはらはらと落ちること。

「らむ」= 推量の助動詞で、「~しているのだろう」「~なのだろうか」といった意味。

疑問の気持ちを含んでいます。

作者: 紀友則

紀友則(きのとものり) 〈845年〜907年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代前期の歌人で、『古今和歌集』の撰者の一人として知られています。

官職としては下級貴族で、政治的には高い地位に就くことはありませんでしたが、歌人としての評価は非常に高く、藤原敏行・凡河内躬恒・壬生忠岑と共に「古今集四天王」とも呼ばれます。

↓凡河内躬恒・壬生忠岑の和歌を解説しています、ぜひご覧ください!↓

繊細な感受性を持った歌を多く残しており、自然や人の心の動きを丁寧に描写する作風が特徴です。

穏やかで静かな情景の中に、深い感慨や無常観を滲ませるものが多く、後世の和歌の方向性にも大きな影響を与えました。

『古今和歌集』の撰集途中で若くして亡くなったとされ、完成を見届けることはありませんでしたが、その存在感は大きく紀貫之(今回の作者の従兄弟)の「仮名序」でも高く評価されています。

鑑賞:のどかな春、せわしない桜🌸

春の穏やかな光景を背景にしながらも、桜の花がはらはらと散っていく様子に、作者の心の動きや自然へのまなざしが繊細に表現されています。

全体に漂うのは、「静けさ」と「はかなさ」の対比です。

穏やかで落ち着いた春の日和の中で、まるで焦るように散っていく花の様子が、自然の中に潜む無常観を強く印象付けています。

作者はその対比を強く嘆いたり悲しんだりするのではなく、どこか不思議そうに、疑問の形で詠み上げています。

その静かな問いかけが、かえって読む者の心に深くしみわたり、自然現象の中に人の感情を重ねる和歌の魅力をよく伝えています。

この歌には直接的な感情の表現は少なく、情景を通して心情を暗示するという、古今和歌集の特徴的なスタイルがよく表れています。

あくまで自然を静かに見つめ、その中に自分の思いを投影することで、より豊かな余韻と深みを感じさせる作品です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント