↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

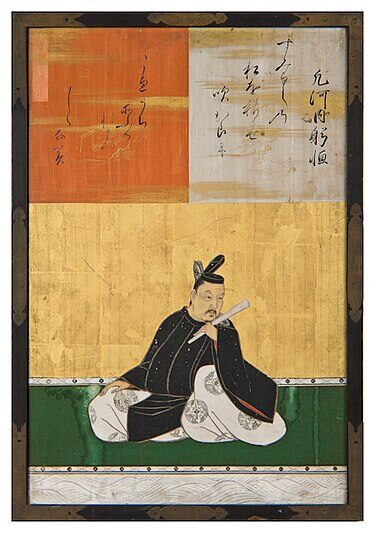

29番 凡河内躬恒(おおしこうちのみつね) 『古今集』

心あてに 折らばや折らむ 初霜の

おきまどはせる 白菊の花

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

もしも折るならば、あてずっぽうで折ることになるだろうか。

霜が降りて、どれが白菊の花なのか見分けがつかないのだから。

語句解説

【心あてに】

当てずっぽうで。

あてにせず、頼りなく推測で。

【折らばや】

「(菊の花を)もし折るとしたら」という意味。

「~ばや」は願望の助動詞「~ばや(…したいものだ)」の形ですが、この文では仮定の意味も含み、「もし折るとしたら」という訳になります。

【折らむ】

「折るだろう」という意味。

「~む」は推量や意志を表す助動詞。

【初霜(はつしも)】

その年に初めて降りた霜。

〈画像:Wikimedia Commons〉

秋から冬にかけての季節の到来を告げる自然現象。

【おきまどはせる】

「おき」は「置く=霜が降りること」

「まどはせる」は「まぎらわせる・見分けがつかなくする」

「霜が降りて、区別がつかなくなっている」状態を表します。

【白菊の花】(下の写真)

白い色の菊の花。

上の句の「折らばや」の目的語にあたり、倒置法になっています。

今回の和歌は、「初霜」が白菊に降りて、霜と花が見分けがつかないとあります。

これは「誰が本当の想い人(=白菊)なのか分からない」と暗示しています。

つまり、「白菊を折る」という行為には、見極められない恋のもどかしさ、迷いながらも気持ちを寄せようとする切なさが込められているのです。

作者: 凡河内躬恒

凡河内躬恒(おおしこうちのみつね) 〈859年頃〜925年頃〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期に活躍した歌人で、「三十六歌仙」の一人として知られています。

和歌の名手として当時の朝廷でも高く評価され、勅撰和歌集の編纂にも関わった人物です。

特に『古今和歌集』の撰者の一人として名を連ねており、その力量と格式の高さが伺えます。

また、『古今和歌集』には彼自身の歌も多く収録されており、その繊細で情趣あふれる表現は後世の歌人たちにも大きな影響を与えました。

官職としては下級貴族でしたが、和歌の世界においては中心的な存在であり、文化人としての地位は非常に高かったとされています。

自然の移ろいや人の心の機微を巧みに詠み込む事で、平安時代の宮廷文化を豊かに彩った人物の一人です。

鑑賞:秘めた恋心、誰にも知らずに🌼

初霜が降りた朝の風景の中で、霜と白菊の見分けが付かなくなる様子を詠んだものです。

単なる自然描写にとどまらず、そこに繊細な感情や心理が込められている点が、この歌の魅力です。

霜と白菊はどちらも白く、その姿が重なって見える事で、何が本物なのか判別できないという混乱が生まれます。

この「まどい(惑い)」は、恋の迷いや相手の真意が見えない不安な気持ちを象徴しているとも読めます。

また、「心あてに」という表現には、頼りない自分の判断や、あてにならない恋の行方への戸惑いがにじみ出ています。

意図して折るのではなく、当てずっぽうでしか手に取ることが出来ない、そんな不確かさが、恋愛や人生の不透明さをほのめかしているようです。

静かな秋の情景の中に、心の揺れや寂しさ・美しさに対する戸惑いを、巧みに織り込んだ、繊細で情緒豊かな一首です。

凡河内躬恒の感受性の高さと、自然と心情を重ね合わせる表現力の豊かさが感じられます。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント