↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

27番 中納言兼輔(ちゅうなごんかねすけ) 『新古今集』

みかの原 わきて流るる 泉川

いつ見きとてか 恋しかるらむ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

みかの原を分けて流れる泉川のように、どうしてあなたの事がこんなにも恋しいのだろう。

いつあなたに逢ったというのだろうか、まだ逢った事もないのに、こんなにも恋しく思うなんて。

語句解説

【みかの原(みかのはら)】

現在の京都府南部にあたる地名。

自然の景色が美しく、眺めが素晴らしいな土地として知られていました。

聖武天皇の時代に、恭仁京(くにきょう)が置かれた場所です。

↓聖武天皇について解説しています、こちらもご覧ください!↓

【わきて】

「分けて」や「分かれて」という意味。

川が野原を分けて流れる様子を表現しています。

また、「湧きて」(湧き出て)との掛詞になっていて、恋心の湧き上がる様子と重ねています。

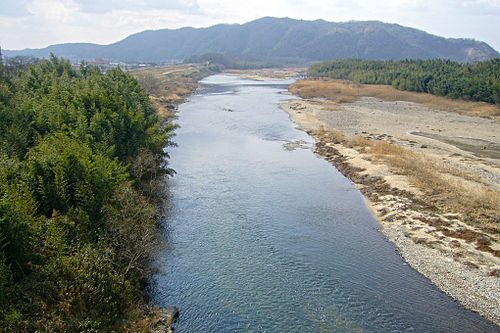

【泉川(いづみがは)】(下の写真)

現在の三重県の木津川のこと。

清らかで絶え間なく流れる様子が、止まらない恋心と重なります。

〈画像:Wikimedia Commons〉

【いつ見きとてか】

「いつ会ったというのであろうか」という意味。

「き」は過去を表す助動詞。

「とて」は理由を表す接続助詞。

「か」は疑問の係助詞。

【恋しかるらむ】

「恋しいのだろうか」という意味。

「恋しかる」は形容詞「恋し」の連体形。

「らむ」は現在の原因推量の助動詞で、目の前の現象(恋しさ)の理由を考えているニュアンスを含みます。

作者: 中納言兼輔(藤原 兼輔)

藤原 兼輔(ふじわらのかねすけ) 〈877年〜933年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の公卿・歌人で、藤原兼輔が本名です。

藤原北家の出身で、三十六歌仙の一人に数えられる程の優れた歌人でした。

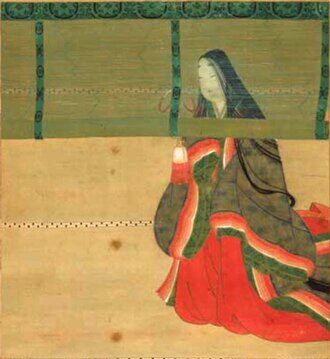

有名な女流歌人・清少納言(下の写真)の祖父にあたる人物でもあります。

〈画像:Wikimedia Commons〉

官職としては「中納言」という高い位にまで昇っており、その教養と感性を活かして宮中歌壇でも活躍しました。

雅な恋の歌や自然の情景を詠んだ作品が多く、『古今和歌集』や『後撰和歌集』など勅撰集にも多くの歌が収録されています。

感情の機微を洗練された言葉で表現する技巧に長けており、当時の貴族社会の文化水準を今に伝える貴重な記録とも言えます。

娘の藤原高子は後の村上天皇の母となり、孫には冷泉天皇がいます。

以上の事から、藤原兼輔は政治・文化の両面で平安時代の宮廷社会に強い影響を持った人物であったことが分かります。

鑑賞:抑え切れない恋心、自分も知らぬ間に🏞️

恋の感情が自然の風景と巧みに重ねられた、叙情的な作品です。

冒頭の「みかの原 わきて流るる 泉川」は、山の中から湧き出して流れ始める泉川が、みかの原を2つに分けて流れる描写表しています。

そしてその流れの始まりは、知らぬ間に想いが湧き出ているという恋の始まりと、重ね合わされています。

恋心がいつの間にか芽生えてしまったことに対し、「いつ見きとてか 恋しかるらむ」と自問する後半では、出会いの瞬間さえ思い出せない程自然に、そして深く恋に落ちてしまった様子が詠まれています。

この「知らぬ間に心が惹かれていた」という心情は、多くの人の共感を呼ぶものであり、恋の不可思議さと避け難さが繊細に表現されています。

自然の情景と恋の感情が一体となり、静かでありながらも心に強く訴えかける余韻を残す一首なのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント