↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

21番 素性法師(そせいほうし) 『古今集』

今来むと 言ひしばかりに 長月(ながつき)の

有明(ありあけ)の月を 待ち出(い)でつるかな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

すぐ来るよ、とあなたが言ったばかりに、

私は秋(9月)の明け方の月が出るまで、ずっと待ってしまいましたよ。

語句解説

【今来む(いまこむ)】

「来(こ)」+意志の助動詞「む」。

「む」は話し手の意志や推量を表す。

ここでは恋人の発言とされる。

【と】

「~と」を表す引用の格助詞。

発言内容を表す。

【言いし】

動詞「言ふ」の連体形+過去の助動詞「き」の連体形「し」。

「言った(あなたが)」という意味。

【ばかりに】

接続助詞的に使われ、「それだけを理由にして」と原因・理由を表す。

残念な気持ちがにじむ言い回し。

【長月(ながつき)の】

「長月」=「旧暦9月のこと」

秋の終わりを示しています

「の」は格助詞で、次の「月」にかかる。

【有明の月(ありあけのつき)】

夜が明けても空に残っている月(明け方の月)

秋の季語でもあり、夜明けが近いことを表す。

遅い時間まで待った象徴。

【待ち出でつる(まちいでつる)】

「待ち出づ」=「待ち明かす」の古語的表現。

「つる」は完了の助動詞「つ」の連体形で、過去の意味。

全体で「(結局)待ってしまった」というニュアンス。

【かな】

「かな」= 詠嘆の終助詞。

「~だなあ」と感動を表す。

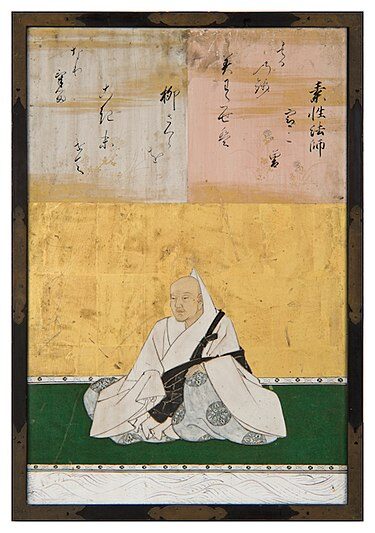

作者:素性法師

素性法師(そせいほうし)〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代前期の歌人・僧侶で、俗名(出家前の名前)は不明です。

父は有名な歌人である僧正遍昭(そうしょうそうしょうへんじょう)で、六歌仙の一人に数えられるほどの人物です。

↓僧正遍昭も百人一首に登録されています!、ぜひご覧ください!↓

素性法師は出家して仏門に入り、京都を中心に暮らしていたとされます。

宮廷歌人として活動し、多くの和歌を残しました。

彼の歌は『古今和歌集』や『後撰和歌集』などの勅撰和歌集にも収められており、優美で感情表現の豊かな作品が多いのが特徴です。

恋の歌を得意とし、この歌のように「切なさ」や「期待が裏切られる悲しみ」など、繊細な心の動きを詠むのが上手でした。

僧侶でありながら、俗世の情(恋や人間関係)を深く理解していた人物であり、その心の深さが和歌に表れています。

素性法師は宗教者でありながら、恋や人生の機微を表現する事で、平安時代の感性を今に伝える重要な歌人の一人と言えるでしょう。

鑑賞:忘れられない貴方の言葉と秋の訪れ🌕

恋人の「すぐ行くよ」という言葉を信じて待ち続けたものの、遂に夜が明けてしまったという、切ない恋の気持ちを詠んだものです。

表面的には何気ない場面のようですが、言葉の裏には深い感情が込められています。

まず、「今来む」という一言が、作者にとってどれほどの重みを持っていたか、「有明の月を待ち出でつるかな」という結びに強く表れています。

「有明の月」は、夜がすっかり明けてしまうほどの時間の経過を象徴しています。

期待して待っていたのに相手は来ず、しかもその期待は一言の言葉に過ぎませんでした。

そんな「信じた者の苦しさ」が、静かに言葉に滲み出ています。

待ちわびる夜の冷たさ・心細さ・あきらめの感情が、秋の終わりの空気と共に伝わってきます。

作者は僧侶であり、我々から遠い存在の様に感じるかもしれませんが、この歌からは世俗の恋に深く心を動かされた繊細で、身近な存在の様に感じます。

人の心の儚さや言葉の軽さ、そして信じてしまう自分の弱さを込められた、読む者の心にもじんわりと染み込んでくる作品なのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント