↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

17番 伊勢(いせ) 『新古今集』

難波(なには)潟 みじかき芦(あし)の ふしの間も

逢はでこの世を 過ぐしてよとや

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

難波潟の節と節の間がとても短い葦のように、

その僅かな間でさえ逢わずに、この世を生きていけと言うのでしょうか。

語句解説

【難波潟(なにはがた)】

現在の大阪湾周辺の入り江(潟)を指す。

平安時代の和歌ではよく詠まれる有名な歌枕。

静かな水辺のイメージ。

【みじかき(短き)】

形容詞「短し」の連体形。

ここでは「芦の節の間」がとても短いという意味で、時間の短さの例えになっている。

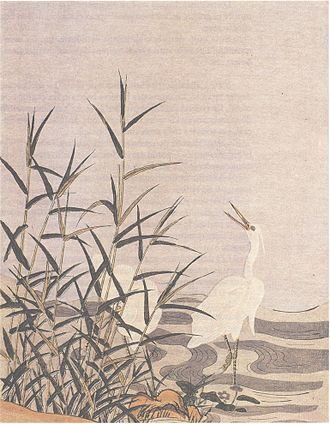

【芦(あし)】

水辺に生える植物。

節(ふし)が多く、間隔が短いのが特徴。

〈画像:Wikimedia Commons〉

【ふしの間(ふしのま)】

「節(ふし)」は芦の茎の節目のこと。

「間」はその節と節のすきま・あいだ。

つまり「ふしの間も」は「ほんのわずかな時間」の比喩。

【逢はで(あわで)】

動詞「逢ふ(会う・逢う)」の未然形+打消しの助動詞「ず」の連用形。

「逢わずに」「逢えないで」という意味。

ここでは恋人に逢えないつらさを表している。

【過ぐして(すぐして)】

動詞「過ぐす」=「過ごす」の連用形。

「過ごして」という意味。

【よ】

命令・願望・呼びかけなどを表す終助詞。

ここでは引用表現の一部として使われている。

【とや】

「と」は引用の格助詞。「〜と(いうふうに)」。

「や」は係助詞で、疑問を表す。「〜だろうか」「〜なのか」というニュアンス。

「過ぐしてよとや」で「(そんなふうに)生きていけとでも言うのですか?」という反語的な問いかけになる。

作者:伊勢

伊勢(いせ)〈875年頃~920年頃〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期に活躍した代表的な女性歌人で、その本名は伝わっていません。

父は三十六歌仙の一人・藤原継蔭とされ、貴族の家に生まれた人物です。

宮中に女房(今でいう女官)として仕え、特に宇多天皇や醍醐天皇の時代に活躍しました。

和歌の才能に優れた美しい女性として知られ、皇子の敦慶親王との恋愛は有名です。

その恋を背景にした歌も多く残されており、感情の揺れや心の機微を繊細に表現した作品が高く評価されています。

彼女の歌風は技巧に走ることなく、心のままを素直に詠むもので、恋の喜びやつらさ・孤独といった心の内面を表しています。

勅撰和歌集である『古今和歌集』には22首もの歌が採られており、当時の歌人として確かな実力を持っていた事が分かります。

後には三十六歌仙の一人としても選ばれ、名実ともに優れた女性歌人として名を残しました。

鑑賞:一瞬も止められない、私の恋心💕

愛しい人とほんの短い時間さえ逢う事が出来ない苦しさを、自然の情景に託して詠んだ恋の歌です。

「難波潟」は静かな入り江を思わせる歌枕であり、そこに生える「芦」の「ふしの間」、つまり節と節の間の僅かな空間を、「ほんの短い時間」に見立てています。

そんな短い間でさえ逢えずに過ごすこの世を生き抜けというのかと、作者は切実な思いを吐き出している。

「逢はでこの世を過ぐしてよとや」と結ぶ事で、単なる嘆きではなく強い疑問や抗議の感情も溢れており、恋の焦がれと報われなさを感じ取れます。

直接的に「逢えないのがつらい」と言わず、自然の風景に例える事で、感情がより深く柔らかく伝わってきます。

作者は恋に生きる女性の心情を率直に表現することで知られるが、この一首にもその特徴がよく表れているのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

コメント