↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

17番 藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん) 『古今集』

住の江の 岸による波 よるさへや

夢の通ひ路(ぢ) 人目(ひとめ)よくらむ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

住の江の岸に打ち寄せる波のように、夜にさえ夢に来てくれないのは、

私の夢の中の通い道まで、人目を避けているからなのでしょうか。

語句解説

【住の江(すみのえ)】

大阪湾の一部にある風光明媚な場所。

和歌ではよく詠まれる名所。

静かな海辺のイメージが背景にあります。

【岸に寄る波(きしによるなみ)】

海辺に打ち寄せてくる波のこと。

波が「寄る」のと、「夜(よる)」を掛けている。

恋人に「寄る」こと、つまり「会いに来ること」の象徴でもある。

【よるさへや(よるさえや)】

「さえ」=「〜でさえ」「〜までも」という強調・追加の意味の副助詞。

「や」=疑問や詠嘆を表す係助詞。「〜だろうか」「〜かしら」といった意味。

「夜さえも…だろうか」という意味。

【夢の通ひ路(ゆめのかよいじ)】

夢の中で恋人に逢うための通い道。平安時代の和歌で頻出する表現。

現実では会えなくても、夢の中でなら…という切ない希望を表す。

【人目よくらむ(ひとめよくらん)】

「人目」は他人の目、世間の視線。

「よく」は「避ける」という意味の動詞「避く(よく)」の連用形。

「らむ」は推量の助動詞。「〜しているのだろう」

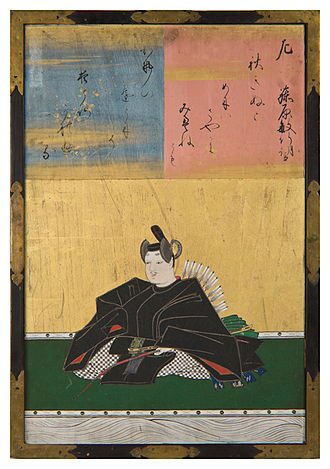

作者: 藤原敏行

藤原敏行朝臣(ふじわらのとしゆきあそん)〈不詳~901年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代前期の歌人・貴族であり、藤原家の出身です。

政治的な出世にはあまり恵まれなかったものの、和歌の分野で高い評価を受けました。

彼の歌は、『古今和歌集』や『後撰和歌集』などの勅撰和歌集に数多く採られており、特に『古今和歌集』では15首も収録されている事から、当時の歌壇において確かな地位を築いていた事が分かります。

彼の歌風は繊細で叙情的、そしてどこか素朴で人間味があるのが特徴です。

派手な技巧には頼らず、心情を自然な語り口で詠むスタイルで、多くの共感を呼びました。

恋の歌においては会えない切なさや胸の奥の寂しさを、装飾を抑えてまっすぐに表現します。

後世、藤原敏行は三十六歌仙の一人としても選ばれ、「和歌の模範的存在」として尊敬され続けました。

鑑賞:実らぬ恋、夢の中まで💭

この和歌は、恋人に逢いたくても逢えない切なさを、夢の中でさえ姿を見せてくれない事に託して詠んだ、非常にしみじみとした恋の歌です。

「住の江の岸に寄る波」は、静かに打ち寄せる波の描写であると同時に、「寄る」と「夜(よる)」をかける言葉遊びがなされています。

現実では人目を憚って(はばかって)会えない恋人が、せめて夢の中では会いに来てくれるだろうと、作者は期待しています。

しかし、夜になってもその夢の中にすら現れてくれないという事実に、驚きと寂しさ、そして少しの恨みが込められています。

特に「夢の通ひ路 人目よくらむ」という結句では「夢の中でさえ人目を気にして避けているのではないか」と、詠み手が思い悩む姿が浮かびます。

現実と夢の境界さえも越えて会えないという状況が、恋の苦しみの深さを物語っています。

この歌の美しさは表現があくまでも控えめで、感情を押しつけずに滲ませる点にあります。

静けさの中に燃えるような思いが秘められており、読む者の胸を打ちます。

自然の情景と心の動きが巧みに重ねられ、和歌ならではの繊細な感情表現が堪能できる一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

コメント