↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

15番 光孝天皇(こうこうてんのう) 『古今集』

君がため 春の野に出(い)でて 若菜摘む

我が衣手(ころもで)に 雪は降りつつ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

あなたの為に、春の野に出かけて若菜を摘んでいると、

私の着物の袖に、雪がしきりに降りかかってくるのです。

語句解説

【君がため】

「君」は、大切な人・あなたのこと。(恋人・親しい人・あるいは天皇に仕える者が主君に使うことも)

「〜がため」は目的を表し、「〜のために」という意味。

【出でて(いでて)】

「出る」の古語の連用形。「外に出ていく、出かける」という意味。

【若菜(わかな)】

春に芽吹く柔らかい草のこと。

特に七草のような食用・薬用になる草を指す。(下の写真は7種類あります)

〈七草:Wikimedia Commons〉

若菜摘みは無病息災を願う行事でもあり、ここでは「若菜=生命の象徴・健康祈願・贈り物」として詠まれています。

【わが衣手(ころもで)】

「わが」=「私の」という意味。

「衣手」=袖のこと。「衣の手」と書いて、着物の袖を表す雅な言い方。

【雪は降りつつ】

「つつ」は、動作の継続や同時進行を表す助詞。

「〜しながら」と訳される事が多く、「雪がしんしんと降り続ける中で」という意味になります。

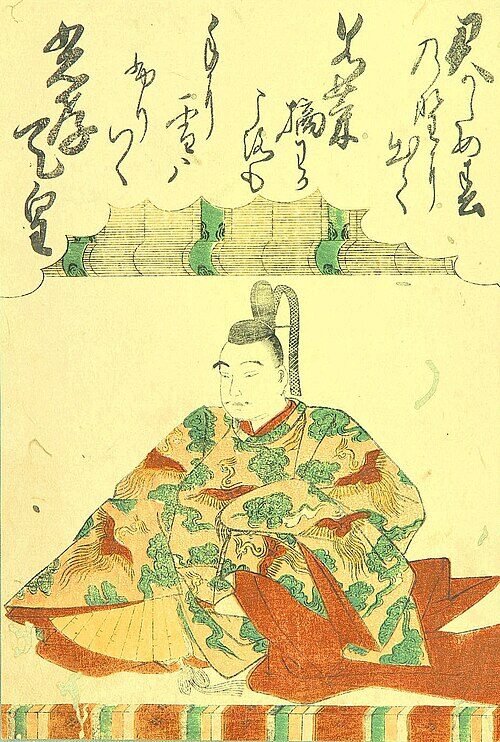

作者:光孝天皇

光孝天皇(こうこうてんのう)〈830年頃〜887年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代前期の第58代天皇で、在位期間僅か3年でしたが、その人柄と文芸への深い理解によって歴史に名を残した人物です。

文徳天皇の第四皇子として生まれましたが、若い頃は皇位継承とは縁が薄く、長く臣下の立場で静かに学問や詩歌に親しむ生活を送っていました。

光孝天皇がまだ「時康親王」と呼ばれていた頃、皇位からは遠く離れた身分だった為、家も生活も質素だったと言われています。

ある時親しい人が訪ねて来ると、「自ら台所に立ち、味噌汁を温めてふるまった」という話が伝わっています。

自分でかまどを使いご飯を炊いていたので、台所の煙が屋敷の扉に染みつき、光孝天皇の住まいの扉は黒かったという話も残されています。

しかし、天皇位を巡る政変(陽成天皇の退位)を経て、50歳を過ぎてから急遽天皇に即位しました。

↓陽成天皇の和歌も解説しているので、こちらもご覧ください!↓

即位後の光孝天皇は穏やかで温厚な政治を行い、文化を大切にする姿勢を見せました。

彼の治世は短かったものの、当時の人々に「徳のある立派な天皇」として尊敬されていました。

晩年は病に罹り在位3年で崩御しましたが、その静かな生き様と品格ある歌によって、文学的にも歴史的にも記憶される天皇です。

彼の息子は平安時代のキーマンである宇多天皇であり、歴史的にも文化的にも豊かな時代を切り開く土台を築いた人物とも言えます。

鑑賞:光孝天皇のまっすぐな想い 💌

この歌は、春の訪れを感じさせる自然の情景の中に、優しさと献身の心を静かに織り込んだ一首です。

「君がため」と冒頭で想いの相手を明確にし、その人のために春の野へ出かけて若菜を摘むという行動に、深い愛情や思いやりが込められています。

若菜摘みは無病息災を願う風習でもあり、春の七草を贈ろうとする心は、相手の幸せを願う素直で温かい気持ちの現れです。

一方で、「わが衣手に雪は降りつつ」という結句には、春の始まりとはいえまだ寒さが残る季節の厳しさが描かれており、その中で若菜を摘む姿には、献身的で健気な愛が滲み出ています。

冷たい雪と温かな想いとの対比が、この歌に静かな美しさと深みを与えているのです。

すごい華やかではないけれど静かに誰かを想う優しさが、自然の風景とともにしっとりと伝わってくる、品格ある恋の歌です。

私個人としては、この句が一番大好きです。

高貴な人間ながら、人を大切に想う人間性がとても好きなのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

コメント