↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

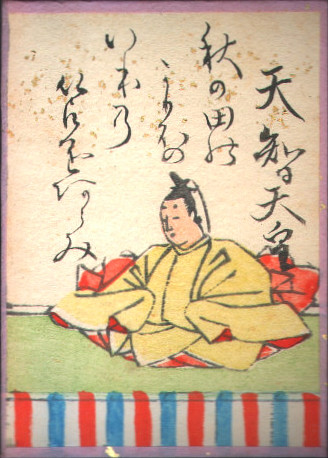

1番 天智天皇(てんじてんのう) 『後撰集』

秋の田の かりほの庵(いほ)の 苫(とま)をあらみ

わが衣手(ころもで)は 露にぬれつつ

天智天皇〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

秋の田んぼの仮小屋の屋根は苫の目が粗く、

私の袖は露に濡れ続けている。

語句解説

【秋の田】

天智天皇が想像している秋の田。

【かりほ(仮庵)】

仮の宿、小屋。

農作業の間に一時的に使う簡素な住まい。

【庵(いほ)】

粗末な小屋。

ここでは「庵=かりほ」。

同じような意味を重ねて表現しています。

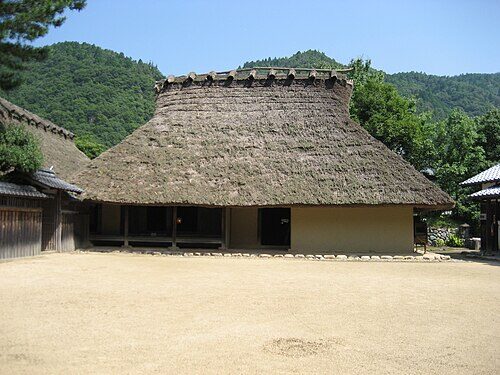

【苫(とま)】

草やカヤで編んだ屋根材。

かりほの庵はもっと粗末な建物で、苫は下の写真のような材質です。

〈画像:Wikimedia Commons〉

【あらみ】

苫が雨露をしのぐが、目が粗い。

「み」は古語で、「~なので」という意味。

「目が粗いので」という訳になる。

【わが衣手(ころもで)】

私(天智天皇)の和服の袖。

【露にぬれつつ】

「露」は朝や夜に草木に付く水滴で涙の象徴にも使われる。

「つつ」は次第にという意味。

「天智天皇の涙で和服の袖が次第に濡れてしまう」という意味と、「農民が住む庵の苫が目が粗く露で次第に濡れてしまう」という意味の掛詞です。

作者:天智天皇

天智天皇(てんじてんのう) 〈626年 ~ 671年〉

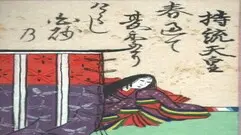

〈画像:Wikimedia Commons〉

第38代天皇で、飛鳥時代に活躍した政治改革の中心人物です。

即位前は「中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)」として知られています。

大化の改新(645年)では、中臣鎌足と蘇我氏を倒し、日本最初の本格的な中央集権国家作りに乗り出しました。

↓中臣鎌足と中大兄皇子について解説しています、ぜひご覧ください!↓

公地公民制の導入、戸籍制度(庚午年籍)の整備、地方制度の構築など、数々の近代化改革を実施し、日本で初めて「時計(漏刻)」を設置した事でも知られています。

実はこの歌は、奈良時代に成立した最古の和歌集である「万葉集」の詠み人知らず(作者不詳)の歌でした。

↓万葉集について解説しています、ぜひご覧ください!↓

後世で天智天皇の圧倒的功績への評価と平安時代の天皇達の尊敬の眼差しから、天智天皇作として伝わったと言われています。

鑑賞:秋の田に宿る、優しさと静けさ🌾

収穫の季節である秋の田んぼに建てられた仮の小屋(かりほ)で、粗い作りの屋根から漏れ落ちる露に濡れている様子を詠んだ一首です。

冒頭の「秋の田の」という言葉が、穏やかな田園風景と、どこか寂しさを含んだ空気感を一気に立ち上げます。

注目すべきは、この歌の語り手が「自分の袖が濡れている」とだけ静かに語っている点です。

ここに不平や嘆きの言葉はありません。

ただ淡々と「ぬれつつ(濡れ続けている)」と結ばれる事で、静かな耐え忍ぶ姿が浮かび上がります。

また、作者は天智天皇――つまり、当時の最高権力者です。

そのような人物が、あえて農民のような立場に身を置き、自然の中でひとり濡れる姿を詠むという構図には、庶民への共感や、自然の摂理への謙虚な眼差しが感じられます。

日本の詩歌が大切にしてきた「言わぬ事で語る」「さりげない美しさ」が、既にこの第1首からしっかりと込められています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊び 練習 日本 伝統

コメント