↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

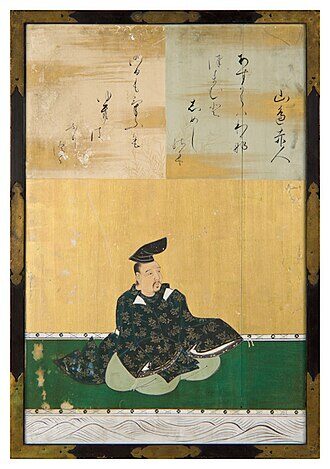

4番 山部赤人(やまべのあかひと) 『新古今集』

田子の浦に うち出(い)でてみれば 白妙(しろたへ)の

富士の高嶺(たかね)に 雪は降りつつ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

田子の浦に出て眺めてみると、富士の高い山の頂には、真っ白な雪が降り続いている。

語句解説

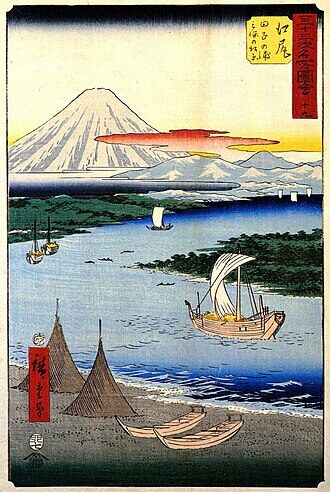

【田子の浦】

駿河国(現在の静岡県)の海辺の名所(現在の静岡県富士市〜富士宮市付近)

〈田子の浦:Wikimedia Commons〉

【うち出でて】

「出かけて」の意味。「うち」は強調の副詞。

【白妙の】

「真っ白な布のような」という意味。(今回は雪の白さの比喩)

白妙に関しては持統天皇の句でも出てきたので、復習したい方はこちらをご覧ください!

【富士の高嶺(たかね)に】

山の頂上(今回で言うと、富士山の頂上)

【雪は降りつつ】

雪が降り続けているという意味。

「つつ」は継続を表す接続助詞です。

作者:山部赤人

山部赤人(やまべのあかひと)〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

奈良時代(8世紀頃)の代表的な歌人で、『万葉集』に多くの歌を残した人物です。

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)と並んで「万葉の歌聖」と称されることもあります。

赤人の歌は、自然の風景や旅情を詠んだものが多く、風景描写の名手として知られています。

中でも富士山や春の海を描いた歌は非常に有名で、日本人の自然観や美意識に深く根ざしたものとなっています。

山辺赤人は、おそらく宮廷に仕える役人(官人)であり、天皇の行幸(ぎょうこう:外出のこと)にも同行して歌を詠んでいたとされています。

『古今和歌集』では「三十六歌仙」に選ばれており、後世の評価も高い歌人です。

鑑賞:富士山の美しさを、臨場感と共に 🗻

この歌は田子の浦という場所に立ち、実際に富士山を見上げた時のリアルな感動と、自然美をそのまま詠んでいます。

「白妙の」は、雪の白さを「白い布」に例えた美しい比喩で、富士山の荘厳さ・清らかさを際立たせています。

「降りつつ」という語の使い方もポイントで、ただ「雪が積もっている」だけでなく、「今まさに降っている」ことによって、その場で見ている臨場感と自然の動きを表現しています。

また、視線の動きにも注目です。

「田子の浦に出る」→「富士山を見上げる」という自然な流れが、読者にも富士山の姿を追体験させてくれます。

このように、写実的でありながらも品格があり、日本の自然の美しさを讃える代表的な一首と言えます。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊び 練習 日本 伝統

コメント