皆さんこんにちは!

今日は弥生時代を扱います!

弥生時代は卑弥呼が登場する時代です。

稲作の伝来により、人々の生活が激変する弥生時代を詳しく見ていきます!

↓縄文時代からの流れを知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

そもそも弥生時代とは?

紀元前300年頃から紀元後250年頃まで、弥生時代は続きました。

この当時の日本には文字が無いので、残された遺物から何となくで時代区分をしています。

弥生時代は、縄文時代に比べて生活が大きく変わりました。

縄文時代の人々は、狩りや漁をして自然の中で暮らしていましたが、弥生時代になると「農業」が始まったのです。

特に大きな変化が「米作り」です。

中国や朝鮮半島から伝わった「稲作」が始まった事で、食べ物を安定して手に入れる事ができるようになりました。

稲作の伝来は諸説あり、明確な事はまだ分かっていません。

いずれかの4ルートで、日本に上陸してきたと言われています。

〈稲作の伝来:Wikimedia Commons〉

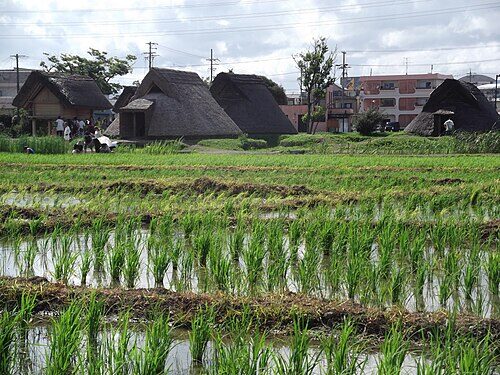

昔の風景は、下の写真のような感じだったのかもしれません。

〈稲作:Wikimedia Commons〉

「米作り開始」=「弥生時代の到来」と捉えても、問題ないと思います。

弥生時代の特徴

弥生人の暮らしと埋葬方法

弥生時代の人たちは、米を育てるために水田を作りました。

農業には沢山の人手が必要だったので、皆で協力して作業をするようになり、村が発展し大規模な集落が出現しました。

また縄文時代の竪穴住居に似た住まいもあり、農作業に便利な場所に集落が作られ、規模が大きくなっていきました。

また、集落を束ねる有力者が出現した事により、埋葬方法のバリエーションが格段に増えました。

以下にお墓の種類を記載しています。

| 名称 | 特徴 | 分布・代表例 |

|---|---|---|

| 甕棺墓(かめかんぼ) | 大型の土器(甕)を棺として使用。 幼児だけでなく成人も埋葬される。 | 北部九州に多い(吉野ヶ里遺跡など) |

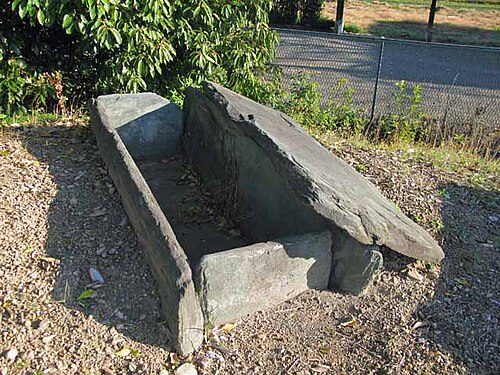

| 箱式石棺墓(はこしきせっかんぼ) | 板石で四方を囲み、箱のように組み合わせた石棺。 | 西日本に多い |

| 支石墓(しせきぼ) | 支柱石の上に大きな石をのせる。 朝鮮半島の影響を受ける。 | 北部九州に多い |

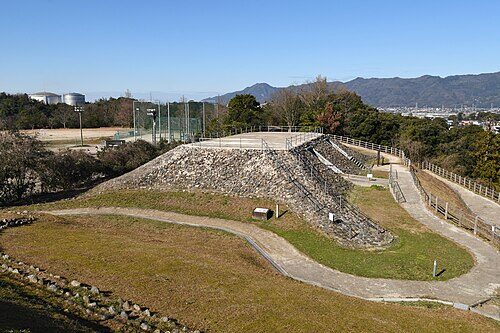

| 方形周溝墓(ほうけいしゅうこうぼ) | 方形の溝で区画された墓。 後の古墳文化につながる。 | 近畿・東日本にも広がる |

| 四隅突出型墳丘墓(よすみとっしゅつがたふんきゅうぼ) | 墳丘の四隅が突き出した独特の形。 首長層の墓で、弥生から古墳への橋渡し的存在。 | 出雲地方(島根県・西谷墳墓群など) |

| 墳丘墓(ふんきゅうぼ) | 土を盛り上げて築いた大型墓。 首長層の墓と考えられる。 | 山陰地方(四隅突出型墳丘墓:出雲の西谷墳墓群)など |

〈甕棺墓:Wikimedia Commons〉

〈箱式石棺墓:Wikimedia Commons〉

〈支石墓:Wikimedia Commons〉

〈方形周溝墓:Wikimedia Commons〉

〈四隅突出型墳丘墓:Wikimedia Commons〉

〈墳丘墓:Wikimedia Commons〉

弥生土器と道具の進化

縄文時代に比べて、弥生時代の土器はシンプルなデザインで、薄くて軽く米を炊いたり保存したりするのに便利でした。

これを「弥生土器」といいます。

〈弥生土器:Wikimedia Commons〉

金属器の登場も注目です。

鉄で作られた「鉄器」は農具や武器に使われ、青銅で作られた「銅鐸(どうたく)」などの祭り用の道具も作られました。

金属器の登場より農業や戦い・祭りなど、人々の生活が飛躍的に進化しました。

〈銅鐸:Wikimedia Commons〉

銅鐸で有名な遺跡は「荒神谷遺跡」と「加茂岩倉遺跡」です。

〈荒神谷遺跡:Wikimedia Commons〉

「加茂岩倉遺跡」は39個の銅鐸が見つかっています。

〈加茂岩倉遺跡:Wikimedia Commons〉

格差の拡大と弥生時代の遺跡

貧富の差の拡大によって、村と村の間で争いが起きることもありました。

農業によって食べ物が安定的に手に入るようになると、食料を巡って争いに発展します。

戦いに勝った村は、負けた村を吸収し巨大化します。

巨大になった村のリーダーは「豪族」と呼ばれました。

有力な豪族がいた有名な遺跡として、「吉野ヶ里遺跡」があります。

これは私が実際に足を運んで、撮ってきた写真です。

現在の佐賀県にある大きなムラの跡で、物見やぐらや大きな溝で囲まれた、防衛のための仕組みも見つかっています。

大きな溝で周囲を囲っている集落を、「環濠集落」と言います。

弥生時代で覚えてほしい遺跡を、下に記載しています。

| 遺跡名 | 所在地(県) | 特徴 |

|---|---|---|

| 板付遺跡 | 福岡県 | 縄文〜弥生の移行期。 水田跡・農具が出土している。 日本最古級の水田跡。 |

| 菜畑遺跡 | 佐賀県 | 初期弥生の水田跡。 炭化米や農耕具も出土。 |

| 唐古・鍵遺跡 | 奈良県 | 大規模環濠集落。 楼閣(高床建物)の絵が描かれた土器が出土。 |

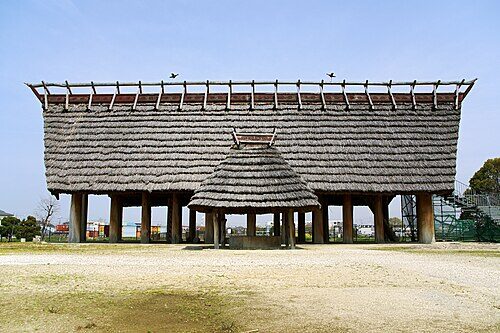

| 池上曽根遺跡 | 大阪府 | 弥生中期。大規模環濠集落。 巨大な柱穴跡(大型建物跡)が有名。 |

| 吉野ヶ里遺跡 | 佐賀県 | 大環濠集落・物見やぐら・墓地が発見。 弥生最大級の集落遺跡。 |

| 登呂遺跡 | 静岡県 | 弥生後期の水田・高床倉庫・住居跡。 |

| 纒向遺跡 | 奈良県 | 弥生終末期〜古墳時代初頭。 邪馬台国や大和政権との関係が議論される重要遺跡。 |

〈池上曽根遺跡:Wikimedia Commons〉

どれも素敵な遺跡ですが、「池上曽根遺跡」が非常に大きな遺跡なので、一度足を運んでみる事をお勧めします。

また、高台に集落を作る事で防御に特化した「高地性集落」も発見されています。

下記の写真は、高地性集落の「会下山遺跡」です。

〈会下山遺跡:Wikimedia Commons〉

中国の書物から見る日本

「漢書」地理志

〈紀元前1世紀頃 楽浪郡に朝貢〉

紀元前1世紀頃、中国は「前漢」が成立していました。

「漢」の書物である「漢書地理志」は、「班固(はんこ)」によって編纂されました。

〈班固:Wikimedia Commons〉

「漢書地理志」には、

倭人は百余国に分かれていて、定期的に朝鮮半島の「楽浪郡」に使者を送っている

と記述があります。

〈楽浪郡:世界の歴史マップ〉

「楽浪郡」は「前漢」の「武帝」が紀元前108年に設置したと言われています。

〈武帝:Wikimedia Commons〉

「後漢書」東夷伝

中国の王朝が「前漢」→「新」→「後漢」と移り変わっています。

「後漢書」東夷伝は「後漢」が記した書物です。

〈57年 奴国王 後漢に使者を派遣〉

九州北部にあった「奴国」の王が、「後漢」の「光武帝」に使者を派遣しました。

〈光武帝:Wikimedia Commons〉

「光武帝」から「金印」を授かりました。

「金印」には「漢委奴国王」と書かれています。

〈金印:Wikimedia Commons〉

「金印」は江戸時代の1784年に、福岡県の「志賀島」で発見されました。

〈107年 倭国王帥升 後漢に朝貢〉

倭国王の「帥升」が、後漢に対して「生口」を献上した記録が残っています。

「生口」は現在でいう、奴隷です。

〈2世紀後半 倭国大乱〉

151年~200年頃、日本国内ではクニ同士の争いが頻発していたようです。

中国に遣いを送る暇が無く、暫く記録から日本は消えています。

「魏志」倭人伝

中国の歴史書である「魏志」の倭人伝(ぎしわじんでん)』に、日本の三世紀頃の様子が書かれています。

中国は「魏・呉・蜀」の「三国時代」に突入しており、「魏」が記した書物です。

「魏志」倭人伝の編纂者は「陳寿」です。

〈陳寿:Wikimedia Commons〉

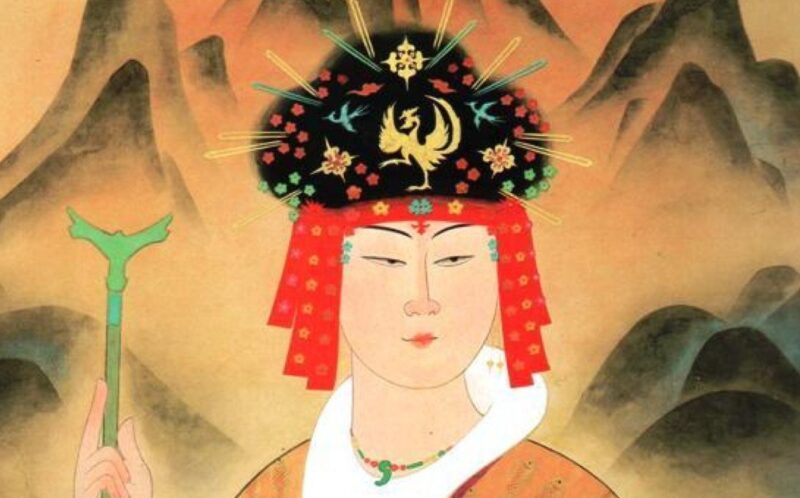

「魏志」倭人伝には、「邪馬台国(やまたいこく)」と女王「卑弥呼」が書かれています。

〈卑弥呼:Wikimedia Commons〉

「卑弥呼」は神の声を聞いて国を治める巫女(みこ)です。

「鬼道」と呼ばれる妖術を操り、30余国を束ねていました。

邪馬台国の場所は「九州説」と「近畿説」があり、はっきりと分かっていません。

現在有力なのは「近畿説」で、「纏向遺跡」という大規模集落が見つかったからです。

「纏向遺跡」の中には「卑弥呼」のお墓だと考えられる「箸墓古墳」があります。

〈箸墓古墳:Wikimedia Commons〉

「邪馬台国」に限らずそれぞれのクニには、「王」や「大人」と呼ばれるリーダーがいて、「下戸・生口・奴婢」を従えていたようです。

またクニによっては「市」もあり、「大倭(おおやまと)」と呼ばれる役人が監視していたそうです。

〈239年 卑弥呼 魏に朝貢〉

「卑弥呼」が中国の「魏」に朝貢し、

「卑弥呼」が派遣した「難升米」一行が「帯方郡」を経由して、「魏」の首都である「洛陽」に到着しました。

〈帯方郡:世界の歴史マップ〉

「魏」の皇帝である「明帝」から「親魏倭王」の称号と「銅鏡100枚」を授かりました。

「明帝」は「光武帝」の息子です。

〈明帝:Wikimedia Commons〉

「銅鏡」は「三角縁神獣鏡」の事を指しています。

〈三角縁神獣鏡:Wikimedia Commons〉

〈247年頃 卑弥呼 死去〉

「卑弥呼」が亡くなると「壱与(いよ)」が邪馬台国を治めたようです。

「壱与」は「卑弥呼」の娘です。

この頃「邪馬台国」と「狗奴国」が争っており、争いの決着を見る事無く「卑弥呼」は亡くなりました。

「晋書」

〈266年 壱与 洛陽に使者を派遣〉

中国では「三国時代」が終わり、「晋」が成立しています。

「壱与」が「晋」に朝貢したという記録が残っています。

「壱与」の記述を最後に、日本は約150年間書物に記載がありません。

中国が戦争状態に突入し、日本の事を書いている場合ではなくなったからです。

中国の書物に記載が無い期間は「空白4世紀」と呼ばれており、150年間で日本は劇的に変わっていきます。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

筆者は今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント