みなさんこんにちは!

今回は「推古天皇」〜「大化の改新直前」までを扱います!

飛鳥時代初期は「聖徳太子」が登場する時期です。

聖徳太子が残した功績は多いので、古墳時代のからの流れを抑えながら見ていきます。

改革の飛鳥時代を1つずつ丁寧に確認していきましょう!

↓飛鳥時代の前の古墳時代の復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

仏教の伝来と導入

飛鳥時代の大きな特徴の一つとして、仏教が広まった事が挙げられます。

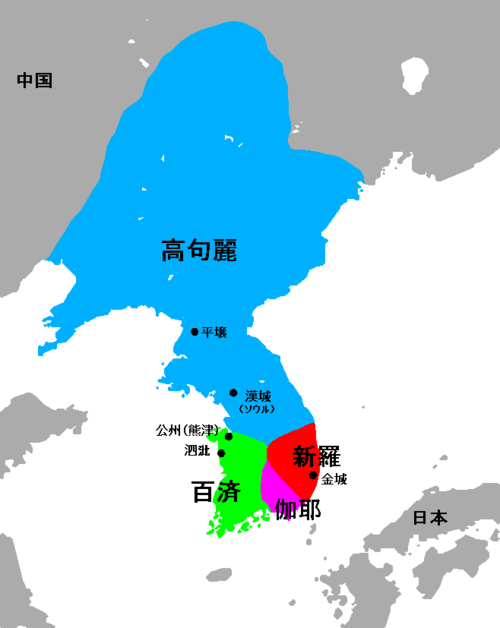

仏教は古墳時代の538年に、「百済」から伝えられました。

〈百済:Wikimedia Commons〉

仏教を受け入れるかどうかで、「蘇我氏(仏教肯定派)」と「物部氏(仏教反対派)」で対立しました。

↓仏教の流れについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください!↓

経緯を簡単に説明します。

蘇我氏は新しい文化を取り入れないと、日本が外国に遅れをとってしまうと考えていましたが、物部氏は古来から日本にいる神様に対し、仏様を導入するのは神様に失礼だと考えていました。

最終的に戦争になり、蘇我氏が戦いに勝利し、仏教を受け入れる方向で固まりました。

「推古天皇」、「蘇我馬子」、「聖徳太子」で政治を動かす、飛鳥時代が開幕します。

仏教の広がりを頭の片隅に置いて、政策を確認していきましょう!

聖徳太子と様々な改革

〈593年 推古天皇 即位〉

「推古天皇」が即位して飛鳥時代が始まりました。

日本史史上初めての女性天皇です。

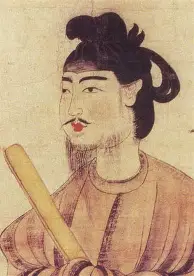

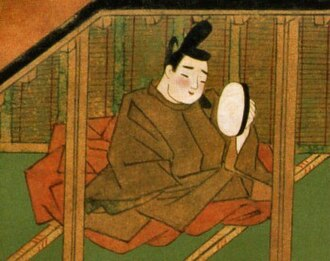

〈推古天皇:Wikimedia Commons〉

「飛鳥時代」の名前の由来は、当時の政治の中心だった「飛鳥」(現在の奈良県明日香村)にちなんでいます。

「推古天皇」を補佐した人物こそ、「聖徳太子(厩戸王)」です。

〈聖徳太子:Wikimedia Commons〉

「聖徳太子」という名は、「仏教を興隆させた信仰の対象」として、彼の死後に広まった名前です。

「聖徳太子」は「摂政(女性天皇・幼い天皇を助ける役職)」として活躍しました。

「推古天皇」は「聖徳太子」からみて、「おば」の立ち位置なので、おばと甥っ子と蘇我氏で政治を動かしていたのです。

豪族の代表は「蘇我馬子」です。

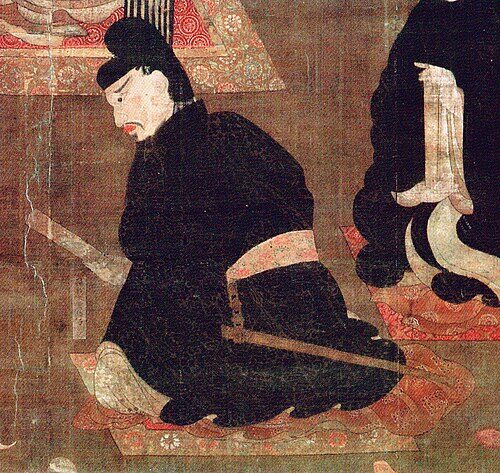

〈蘇我馬子:Wikimedia Commons〉

蘇我氏が権力を握り、仏教を取り入れる事も決まったので、仏教に寄せた国作りをしていきます。

〈600年 第一回遣隋使 派遣〉

第一回遣隋使が派遣されました。

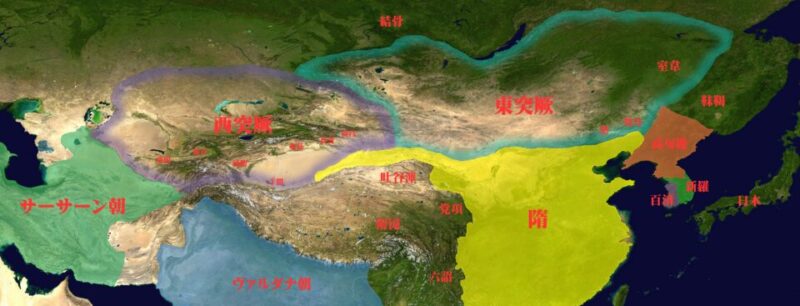

「隋(今の中国)」から学んだ制度を取り入れ、先進的な文化や制度を学び、日本を中央集権的な国家を目指します。

「隋」は下の写真の黄色い国です。

〈隋:Wikimedia Commons〉

ここで超重要な点があります。

この遣隋使は、日本の書物には記載されていません。

代わりに隋で編纂された「隋書」の中の「倭国伝」に記載があります。

「国書や貢物などを持参せずに派遣した」、「国としての機構が未熟だった」など色んな仮説がありますが、隋に全く相手にされなかったと推察されます。

外交としては大失敗だったので、日本に都合が悪い内容をわざわざ後世に残さなかったのです。

〈603年 冠位十二階 制定〉

「冠位十二階」を制定しました。

身分や家柄に関係なく、能力に応じて役職を与える制度です。

偉い方から順番に「徳・仁・礼・信・義・智」に分けられていて、「紫→黒」の濃淡12色の階層に分かれています。

冠を見れば身分が一目で分かる為、仏教の年功序列の考え方に適しており導入しました。

〈冠位十二階:Wikimedia Commons〉

また、聖徳太子や蘇我氏は身分を与える側だったので、色の付いた冠は身に付けませんでした。

〈604年 十七条の憲法 制定〉

「十七条の憲法」を制定しました。

役人の心得や、国を治める上で大切な事を定めた文書です。

「十七条の憲法」にも仏教の影響が見て取れます。

- 第一条には「和を尊重し、争わないことを主義としろ」と書かれており、争いのない秩序ある国造りを目指している事が分かります。

- 第二条には「仏教を篤く敬え」と書かれており、仏教の推進も国家事業だと捉えているのが分かります。

- 第三条には「天皇を篤く敬え」と書かれており、天皇をトップとした中央集権国家を目指しています。

日本に仏教が広まる為の土台作りをした人物こそ、「聖徳太子」だったのです。

〈607年 小野妹子 隋に派遣〉

600年の第一回遣隋使の反省を踏まえて、隋に派遣された人物が「小野妹子」です。

〈小野妹子:Wikimedia Commons〉

学生だと「小野妹子」という名前から、男か女かで盛り上がるようですが、ガッツリおっさんです(笑)

そして「小野妹子」の使命は、「隋と対等な国交を結ぶ」です。

この使命は当時としては結構ヤバいです。

「隋」は非常に進んだ国で、周辺諸国をどんどん属国にしていました。(属国=ほぼ植民地)

そんな中弱小国日本が、「対等でよろしく」と言いに行くわけです。

完全にアウトです。

そして隋への国書には

「「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無きや、云々」

という文言が入っていました。

「太陽が昇る国である日本が、太陽の沈む国の隋にご挨拶です。お元気ですか?」

というのが直訳です。

完全に喧嘩を売っています。

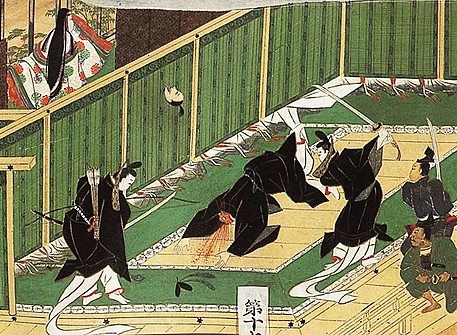

これを受け取った隋の皇帝の「煬帝(ようだい)」は、当然ブチぎれました。

〈煬帝:Wikimedia Commons〉

「小野妹子」も処刑されるかと思いましたが、当時高句麗と隋が争っており、「日本が隋の味方になると面倒だ」という理由で、生きて還されました。

〈高句麗:Wikimedia Commons〉

上記の「煬帝怒らせエピソード」も日本の書物に記載は無く、「隋書」の「倭国伝」記載があります!

〈607年 法隆寺 建立〉

「法隆寺」は別名「斑鳩寺(いかるがでら)」と言います。

〈金堂と五重塔:Wikimedia Commons〉

「聖徳太子」が父・「用明(ようめい)天皇」の為に、建立したと伝わっています。

〈用明天皇:Wikimedia Commons〉

670年に焼失しましたが、その後再建されました。

「世界最古の木造建築」としてユネスコ世界遺産に登録されています。

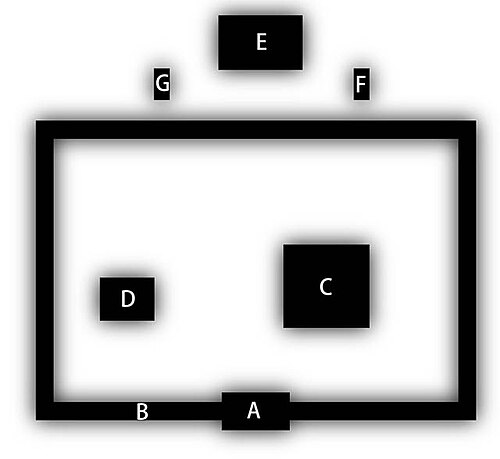

お寺を勉強する際は、「伽藍配置(がらんはいち)」を気にして欲しいです。

「伽藍配置」とは、「仏教寺院の建物の並び方・配置の仕方」 を指します。

伽藍をどう並べるかで、寺院の特徴や時代背景が分かります。

法隆寺は、金堂と五重塔が横に並んだ伽藍配置です。

A:中門 B:回廊 C:金堂 D:五重塔 E:講堂 F:経蔵 G:鐘楼

伽藍を囲んでいる建物を「回廊」と言います。

法隆寺の回廊は円柱が並んでおり、おおらかな雰囲気があります。

〈法隆寺回廊:Wikimedia Commons〉

〈608年 煬帝 裴世清を日本に派遣〉

「煬帝」は「裴世清(はいせいせい)」を日本に遣わし、正式に国交を結ぶ事を日本に通知しました。

以降、日本は隋と国交を結び、遣隋使として定期的にお勉強に行くことになります。

「裴世清」の帰国に伴い、留学生も一緒に派遣します。

「高向玄理(たかむこのくろまろ)」・「旻(みん)」・「南淵請安(みなみぶちのしょうあん)」です。

〈614年 犬上御田鍬 隋に派遣〉

「犬上御田鍬」が遣隋使として、派遣されました。

「犬上御田鍬」は平安時代の「遣唐使」に乗った最初の人物でもあります。

〈618年 唐 建国〉

中国では「隋」が滅亡し、「唐」が建国されました。

国が変わったことにより、「遣隋使」は廃止となります。

「遣唐使」を派遣するのは、630年になってからです。

〈622年 聖徳太子 死去〉

49歳で「聖徳太子」が亡くなりました。

今までは「蘇我氏」を協力しつつ、上手く抑え込んで政治を執っていました。

しかし「聖徳太子」が亡くなると、「蘇我氏」の独占が強くなります。

〈626年 蘇我馬子 死去〉

「蘇我馬子」は何歳で生まれたのかが分かっていないので、死去した年齢は分かっていません。

後継者は息子の「蘇我蝦夷」です。

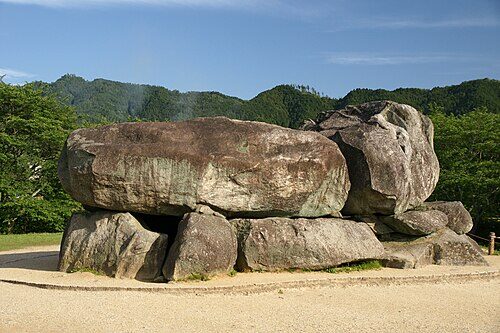

「蘇我馬子」のお墓は「石舞台古墳」と言われています。

〈石舞台古墳:Wikimedia Commons〉

〈628年 推古天皇 崩御〉

飛鳥時代の土台を作り上げてきたメンバーが、次々と亡くなります。

75歳で「推古天皇」は亡くなりました。

「推古天皇」は後継者を決めずに亡くなったので、「蘇我蝦夷」が群臣に誰にするか意見を聞きました。

候補は「田村皇子」と「山背大兄王」でしたが、「田村皇子」を立てて天皇にしました。

「田村皇子」は次代の「舒明天皇」となります。

「田村皇子」を選んだ理由は、「蘇我蝦夷」が扱いやすい天皇だったからと考えられています。

「山背大兄王」は「聖徳太子」の息子なので、敬遠するのも分かりますね。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

筆者は今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

コメント