皆さんこんにちは、パルです!

今回は文化史シリーズ第2弾、飛鳥時代の白鳳文化について解説します!

白鳳文化と聞いても、代表的なものなんだっけ?ってなる方多いと思います。

飛鳥文化と奈良時代の文化に挟まれた、曖昧な時代に焦点を当てていきます。

↓飛鳥文化の復習をしたい方はこちらをご覧ください!!↓

白鳳文化とは?

時期・中心地・背景

飛鳥文化の最盛期は、7世紀後半〜8世紀前半です。

「「天武天皇・持統天皇」の時代を中心に発展しました。

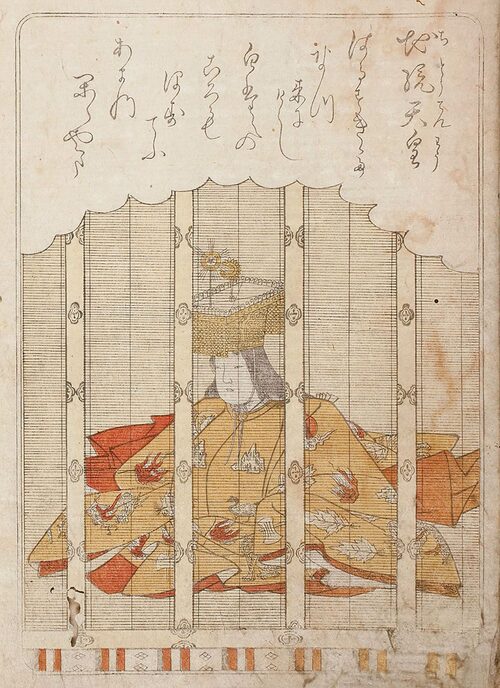

〈天武天皇:Wikimedia Commons〉

〈持統天皇:Wikimedia Commons〉

現在の奈良県の「飛鳥地方」と「藤原京」が中心地です。

律令国家の形成と国家による仏教の促進、遣唐使を通じた文化の流入がキッカケです。

特色

- 仏教文化(彫刻・絵画)が発展

- 地方豪族が仏教を受け入れ、徐々に拡大

- 唐の文化、高句麗・インドの影響も見られる

建築

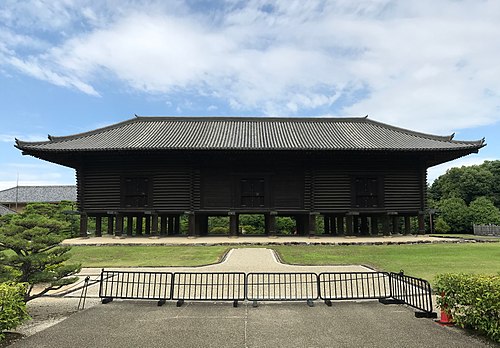

薬師寺が、白鳳文化を代表する寺院です。

早速見ていきましょう!

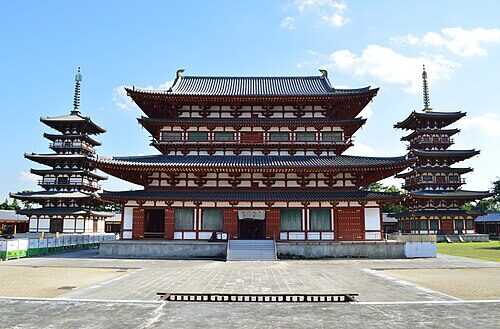

薬師寺・東塔

〈東塔:Wikimedia Commons〉

建立者は「天武天皇」です。

「持統天皇」の病気平癒を祈って、建立されました。

680年頃完成したと言われています。

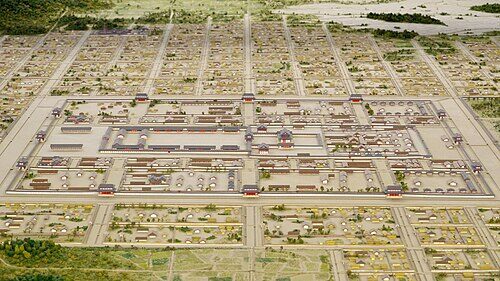

最初薬師寺は「藤原京」に建立 されましたが、奈良時代に「平城京」へ移転しました。

〈藤原京の復元模型:Wikimedia Commons〉

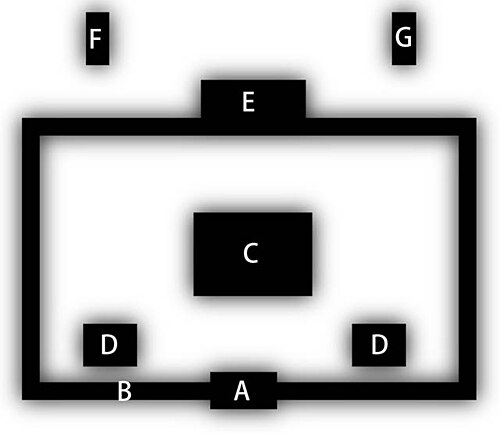

薬師寺は、金堂と五重塔が三角に並んだ伽藍配置です。

A:中門、B:回廊、C:金堂、D:塔、E:講堂、F:鐘楼、G:経蔵。

実際の写真を見ると、配置がよく分かりますね。

〈薬師寺:Wikimedia Commons〉

彫刻

白鳳文化には有名な彫刻が沢山あります。

飛鳥文化と比べて、少し派手になっている印象です。

有名な仏像を紹介するので、観光の際にはぜひ一度見てほしいです!

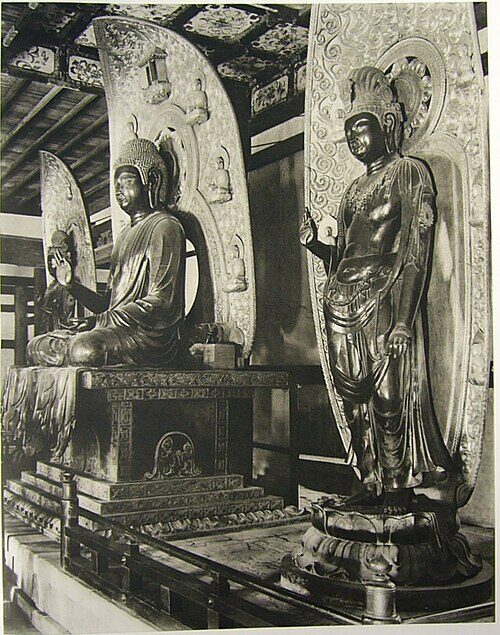

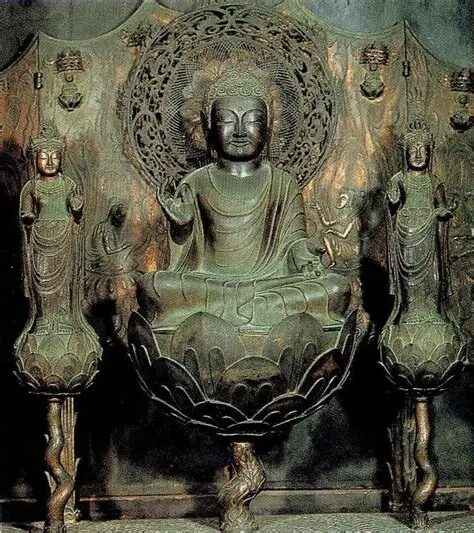

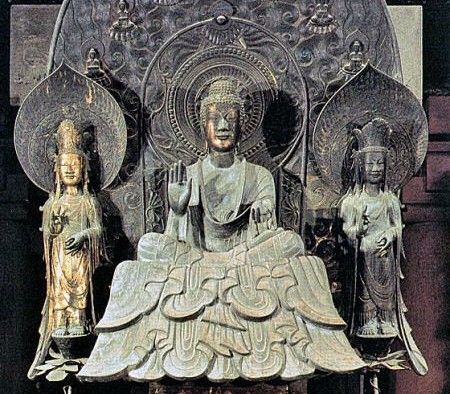

薬師寺金堂薬師三尊像

〈薬師寺金堂薬師三尊像:Wikimedia Commons〉

中央が「薬師如来像」、奥が「月光菩薩像」、手前が「日光菩薩像」です。

写真が白黒なので分かりにくいですが、仏様の背後にある飾り(舟形光)は金色です。

薬師如来は「医薬の仏様」として信仰されていました。

唐の文化を受け、若々しい姿が特徴的です。

法隆寺夢違観音像

〈法隆寺夢違観音像:Wikimedia Commons〉

悪い夢を見た時、この観音菩薩に祈ると吉夢に代えてくれると言われています。

具体的な効果がある仏様って、案外珍しい気がします。

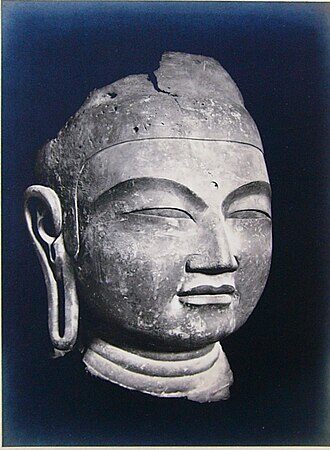

興福寺仏頭(こうふくじぶっとう)

〈興福寺仏頭:Wikimedia Commons〉

もともとは「山田寺」の薬師如来像の頭部でした。

山田寺は天武天皇が「蘇我倉山田石川麻呂」の冥福を祈る為に建立しました。(なので山田寺と言います)

「興福寺」は戦争に巻き込まれて消失しましたが、復興された時に「山田寺」から奪取され、「興福寺」に安置されました。

1411年に雷で焼け落ちた時に、頭部だけ残りました。

中々強烈な見た目ですよね。

温かみのある表情が特徴です。

法隆寺阿弥陀三尊像

奈良時代で解説していますが、聖武天皇の奥さんである「光明子」の母である「橘三千代」の念持仏だと伝えられています。

男女問わず仏教が信仰されていた事が分かりますね。

厨子入りの阿弥陀三尊像です。

インドの「グプタ彫刻」の影響がみられます。

絵画

法隆寺金堂壁画

〈法隆寺金堂壁画:Wikimedia Commons〉

1949年の火災で焼失してしまいましたが、白鳳文化の代表的作品として知られています。

現在は消失し、上の画像は模写です。

インドや唐の影響を強く受けた仏教絵画です。

高松塚古墳壁画

〈高松塚古墳壁画:Wikimedia Commons〉

葬送や朝賀などの儀式を描いた説がありますが、定説はありません。

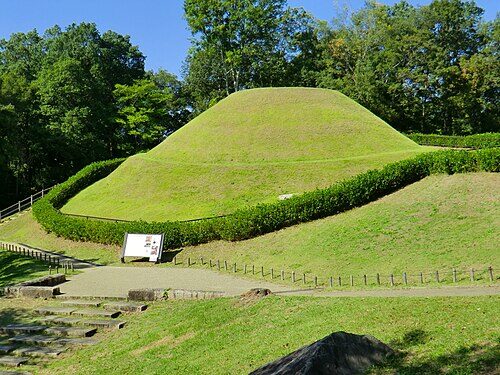

高松塚古墳(たかまつづかこふん)は、奈良県高市郡明日香村(国営飛鳥歴史公園内)に存在する古墳です。

〈高松塚古墳:Wikimedia Commons〉

藤原京期(694年~710年)に築造された終末期古墳で、1972年に極彩色の壁画が発見されたことで一躍注目されるようになりました。

帝紀・旧辞:681年

「帝紀」=「大王の系譜を中心とする伝承」

「旧辞」=「神話・説話・伝承を纏めたもの」

上記の2つを「稗田阿礼(ひえだの あれ)」に暗唱させました。

この暗唱を筆録し、奈良時代には「古事記」・「日本書紀」が完成します。

学生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント