皆さんこんにちは、パルです!

今回から日本史の文化史シリーズを始めようと思います!

記念すべき文化史シリーズ第1弾は、奈良時代の天平文化について解説します!

私自身日本史が大好きでしたが、文化史だけは点数が取れず、伸び悩んでいた時期があります。

この記事に辿り着いた方も、もしかしたら同じ悩みを持っているのでないでしょうか?

文化を知ると当時の流行が掴め、人々の生活や想いを想像しやすくなります。

受験やテストにもバッチリ出るので、焦らず一歩ずつ味わいましょう!

飛鳥文化とは?

時期・担い手・中心地・背景

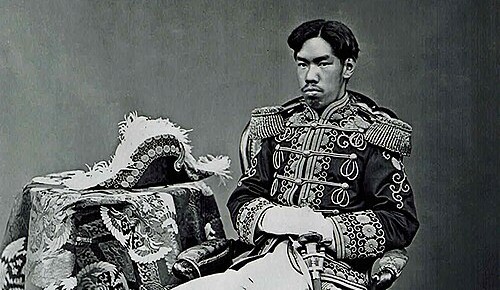

飛鳥文化の最盛期は、6世紀後半〜7世紀前半です。

特に推古天皇の時代を中心に発展しました。

〈推古天皇:Wikimedia Commons〉

文化形成の担い手は、「王族・豪族・渡来人」です。

その名の通り、現在の奈良県の「飛鳥地方」が中心地です。

大和政権の支配が確立し、「渡来人・遣隋使」を通じた大陸との交流により、政治機構や仏教が伝わった事がキッカケです。

特色

- 日本で最初に本格化した仏教文化。

- 仏教伝来(538年説/552年説)をきっかけに、寺院・仏像が盛んに造られる。

- 朝鮮半島(百済)から僧や工人が来日し、新技術が導入された。(建築様式)

- 中国南北朝・百済・高句麗の影響や、西アジア・インド・ギリシャ文化などの共通性も見られる。

建築

仏教の伝来に伴い、建築や彫刻の文化が日本に伝わりました。

これまでの権力の象徴は古墳でしたが、取って代わるように寺院が建てられました。

法隆寺・四天王寺・飛鳥寺(法興寺)が、飛鳥文化を代表する寺院です。

順番に見ていきましょう!

法隆寺(斑鳩寺)

〈金堂と五重塔:Wikimedia Commons〉

「法隆寺」は別名「斑鳩寺(いかるがでら)」と言います。

建立者は「聖徳太子(厩戸王)」です。

〈聖徳太子(厩戸王):Wikimedia Commons〉

聖徳太子の父・「用明(ようめい)天皇」の為に建立したと伝わっています。

〈用明天皇:Wikimedia Commons〉

670年に焼失しましたが、その後再建されました。

「世界最古の木造建築」としてユネスコ世界遺産に登録されています。

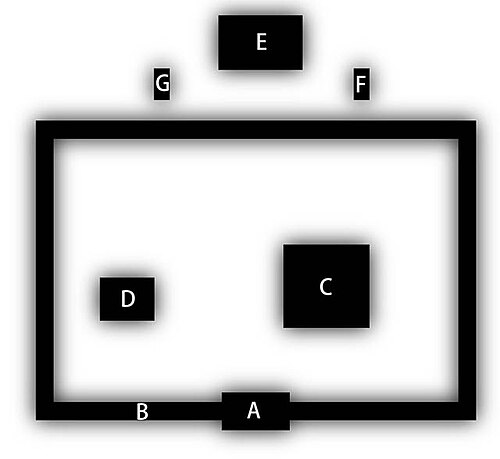

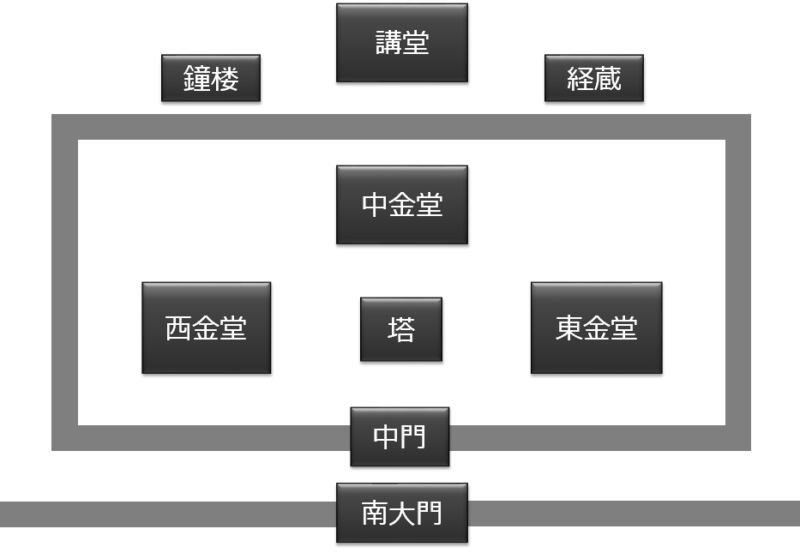

お寺を勉強する際は、「伽藍配置(がらんはいち)」を気にして欲しいです。

「伽藍配置」とは、「仏教寺院の建物の並び方・配置の仕方」 を指します。

伽藍をどう並べるかで、寺院の特徴や時代背景が分かります。

法隆寺は、金堂と五重塔が横に並んだ伽藍配置です。

A:中門 B:回廊 C:金堂 D:五重塔 E:講堂 F:経蔵 G:鐘楼

伽藍を囲んでいる建物を「回廊」と言います。

法隆寺の回廊は円柱が並んでおり、おおらかな雰囲気があります。

〈法隆寺回廊:Wikimedia Commons〉

四天王寺

〈金堂と五重塔:Wikimedia Commons〉

建立者は「聖徳太子(厩戸王)」です。

593年の「物部守屋」との戦いである「丁未の乱」で勝利し、その功徳に感謝して建立しました。

↓丁未の乱について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

聖徳太子と言うと政治家の印象が強いかもしれませんが、割と戦争に参加しています。

仏教を広める拠点であり、宗派を超え多くの人々に向けて開かれた寺としても知られています。

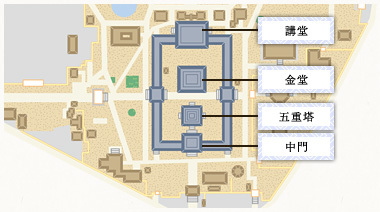

四天王寺は、金堂と五重塔が縦に並んだ伽藍配置です。

〈四天王寺伽藍配置:四天王寺HP〉

赤色を基調として建物で、威厳を感じますね。

〈四天王寺回廊:Wikimedia Commons〉

飛鳥寺(法興寺)

〈飛鳥寺:Wikimedia Commons〉

建立者は「蘇我馬子」で、596年に完成しました。

〈蘇我馬子:Wikimedia Commons〉

蘇我氏が自らの権力を誇示する為に建てた寺です。

日本最初の本格的仏教寺院と言われています。

四天王寺と同じく、物部守屋との戦いである「丁未の乱」の後に建立されました。

飛鳥寺は、五重塔を囲むように金堂が存在する伽藍配置です。

〈飛鳥寺伽藍配置:Wikimedia Commons〉

彫刻

お寺と言えば、安置されている仏像が有名ですよね。

仏像と一括りにしがちですが、その作り方や表現には様々な工夫が凝らされています。

飛鳥文化の代表的な2つの表現方法を、写真を使って見比べていきます。

北魏様式:鞍作鳥(くらつくりいのとり)の一派

鞍作鳥は渡来人です。

北魏様式の特徴は下の通りです。

①杏仁形の目(まぶたの上下が同じような弧を描いている)

②仰月形の唇(三日月を上向きにしたように、口の両端を引き上げているもの)

③左右対称の幾何学文様衣文

代表作を確認していきましょう!

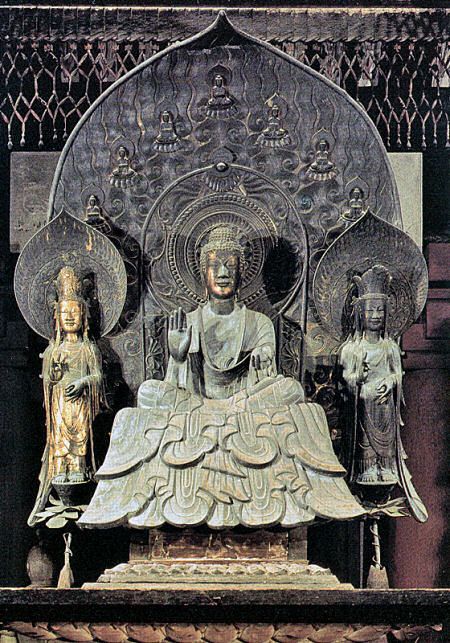

法隆寺金堂釈迦三尊像

〈法隆寺金堂釈迦三尊像:Wikimedia Commons〉

「聖徳太子」の菩提を弔うため、その一族や諸臣の発願により623年に作られました。

法隆寺夢殿救世観音像(ほうりゅうじゆめどのくぜかんのんぞう)

この像の特徴は、楠木という一本の木が削られて作られている点です。

聖徳太子の等身大の像と言われています!!

非常に興味深い像なのです。

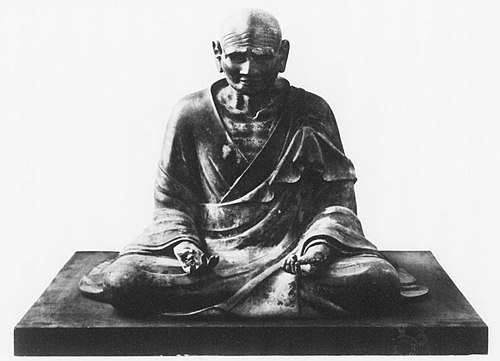

飛鳥寺釈迦如来像

〈飛鳥寺釈迦如来像:Wikimedia Commons〉

鞍作鳥の最古の作と言われています。

完成は606年と609年、2つの説があります。

百済・中国南朝様式:非鞍作鳥派

百済・中国南朝様式の特徴は下の通りです。

①顔や姿など、全体的に丸みを帯びている

②衣文にも変化があり、自然の姿に近い

代表作を確認していきましょう!

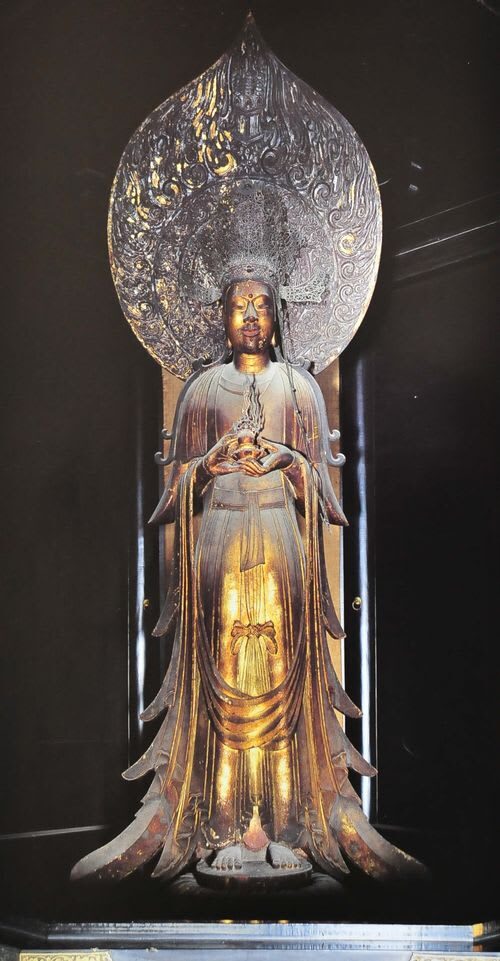

法隆寺百済観音像

〈法隆寺百済観音像:Wikimedia Commons〉

法隆寺夢殿救世観音像と同じく、楠木という一本の木が削られて作られています。

全体的に丸みを帯びています。(最初は全然見分けつかないと思います)

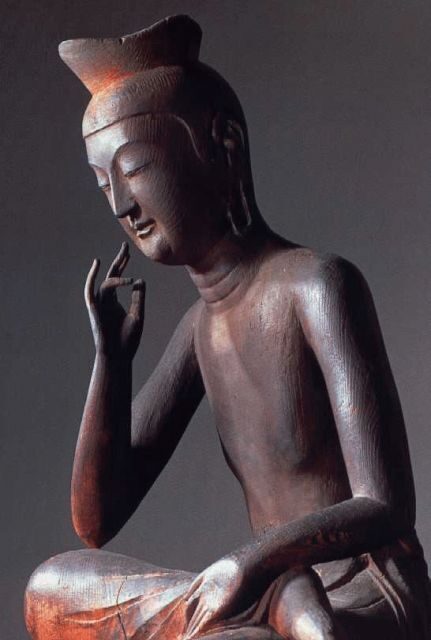

中宮寺半跏思惟像(はんかしゆいぞう)

〈中宮寺半跏思惟像:中宮寺公式HP〉

顔立ちの優美さ、体つきの柔らかさが特徴です。

「半跏思惟」とは、仏像のポーズの一つで、

- 片足だけを反対側の太ももの上にのせて組む(半跏)

- 片手(多くは右手)を頬にあてて、何かを考えているような姿勢(思惟)

を組み合わせた仏像を指します。

弥勒菩薩半跏思惟像

〈弥勒菩薩半跏思惟像:Wikimedia Commons〉

赤松という一本の木が削られて作られています。

しなやかな指や、表情など全体的に柔らかさがあります。

余談ですが北魏様式・百済・中国南朝様式問わず、仏様の優しい笑顔を「アルカリックスマイル」と言います。

工芸・美術

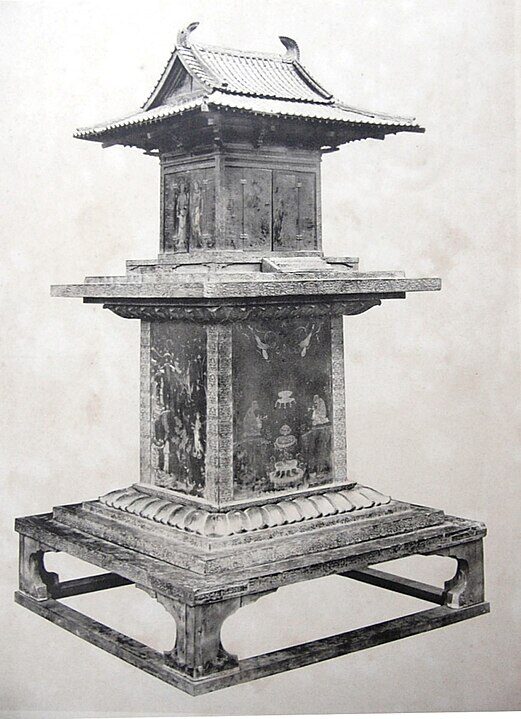

玉虫厨子(法隆寺)

〈玉虫厨子:Wikimedia Commons〉

「厨子」は、仏像や経典を収める戸棚を指します。

装飾に玉虫の羽を用いた事が、名前の由来になっています。

光の当たり具合で、緑や紫に輝く神秘的な効果を狙ったと言われています。(虫の苦手な方がいるので写真は載せませんが、玉虫の美しい羽を見てみて下さい)

玉虫厨子の最大の特徴は、側面に描かれた仏教説話図です。(以下の特徴は、流し読みで結構です)

- 捨身飼虎図(しゃしんしこず)

- 飢えた母虎に自分の体を捧げて食べさせるシーン。

- 自己犠牲と慈悲の精神を象徴する物語。

- 舎利供養図(しゃりくようず)

- 仏舎利(釈迦の遺骨)を供養する様子。

- 施身聞偈図(せしんもんげず)

- 経典を学び、仏法のために身を犠牲にする姿を描く。

いずれも「自己犠牲」「慈悲」「仏への信仰」をテーマとし、飛鳥文化における仏教思想を象徴しています。

中宮寺天寿国繡帳(てんじゅこくしゅうちょう)

刺繍による仏教絵画です。(絵ではなく布に針で縫い描いたもの)

〈中宮寺天寿国繡帳:Wikimedia Commons〉

麻布に色糸で刺繍をしています。

聖徳太子の奥さんである「橘大郎女(たちばな の おおいらつめ)」が、聖徳太子が亡くなった後に往生する「天寿国」を渡来人に描かせたものです。

法隆寺四騎狩文様錦(しきししかりもんきん)

〈画像:東京国立博物館〉

ササン朝ペルシャの文化に見られる円形の連続文様で、4頭の獅子と4騎の狩猟者を表現しています。

狩猟者の顔は日本人ではなく、ペルシャ風です。

渡来人が伝えたもの

暦法・天文・陰陽道:602年

百済から来日した「観勒」によって伝えられました。

〈観勒:Wikimedia Commons〉

現代の基礎となる、暦や天文学は飛鳥時代初期に伝わってきました。

大陸の文化はいつも日本の先を進んでいます。

紙・墨・彩色:610年

高句麗から来日した「曇徴」によって伝えられました。

古墳に絵画が施されている例もあるので、初めて伝わったというよりも、新しい技術を導入したと解釈されるようです。

学生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント