皆さんこんにちは、パルです!

今回は「新井白石」と正徳の治について解説します!

中学生でも習う正徳の治ですが、結局何をしたの?そもそも将軍は誰?と疑問に思った方多いと思います。

「徳川家宣」・「徳川家継」が将軍在籍期中の政策を確認していきます!

↓徳川綱吉を解説している記事を見たい方は、こちらをご覧ください!!↓

新井白石と正徳の治

1709年、生類憐みの令によって多くの民衆から疎まれる中、「徳川綱吉」が病死しました。

「徳川綱吉」には子供がいなかったので、「徳川綱吉」の兄の息子が将軍に就任しました。

その息子こそ第6代将軍・「徳川家宣」です。

〈徳川家宣:Wikimedia Commons〉

そして「徳川家宣」を幼い頃から教育していたのが、「新井白石」でした。

〈新井白石:Wikimedia Commons〉

「徳川家宣」も「新井白石」も勉強好きだったので、気が合ったようです。

「新井白石」は「侍講(じこう)」という将軍の教育係の役職に就き、幕政を主導しました。

「側用人」には「間部詮房(まなべさきふさ)」が就任し、老中との間も取り持ちました。

〈間部詮房:Wikimedia Commons〉

「徳川家宣」と「新井白石」と「間部詮房」で政治を動かしていた時期を、年号を取って「正徳の治」と言います。

以下が「正徳の治」の内容です。

- 生類憐みの令 廃止

- 閑院宮家 創立

- 朝鮮通信使の待遇簡素化

- 荻原重秀 罷免

- 正徳小判 鋳造

- 海舶互市新例

〈1709年 生類憐みの令 廃止〉

「新井白石」の最初の政策です。

「徳川綱吉」の遺言をガン無視して、あらゆる方面から非難が相次いだ「生類憐みの令」を即刻廃止しました。

「生類憐みの令」で捕まっていた人々を大量に赦免し、中野などにあった幕府の犬の保護施設なども、財政悪化の観点から潰しました。

〈1710年 閑院宮家 創立〉

皇室跡継ぎ対策です。

徳川家では「御三家」のように、徳川宗家が断絶してしまっても、代わりの血筋を用意する事で跡継ぎ問題の対策を行っています。

「源頼朝」の血筋が完全に断絶してしまった事から、学んでいるのです。

「新井白石」は皇室継続の為に、新しく分家を作る事を提案しました。

こうして作られてたのが「閑院宮家」です。

それまでの宮家は「伏見宮」・「京極宮」・「有栖川宮」の3つだけでしたが、新たに「閑院宮」が追加されたのです。

〈1711年 朝鮮通信使の待遇簡素化〉

「将軍の権威を見せつける」、「お金を浮かせる」という、2つ狙いを秘めた政策です。

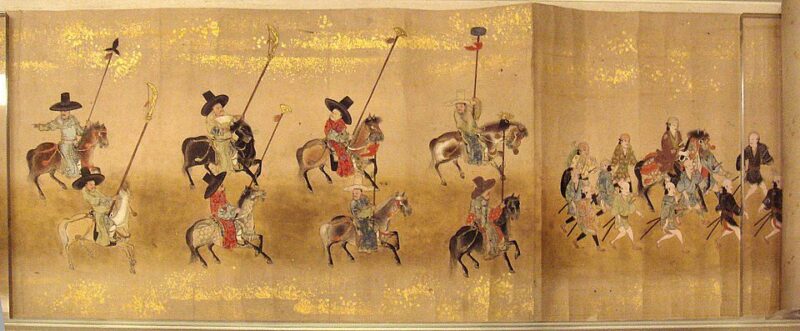

〈朝鮮通信使:Wikimedia Commons〉

待遇を簡素化するという事は、日本の方が対場が上だと見せつけることが出来ます。

朝鮮からの反発がありましたが、「新井白石」は断行しました。

簡素化により従来の費用の60%を削減出来ました。

また、朝鮮からの国書を「日本国大君」から「日本国王」に変更させました。

言葉の意味の違いなので細かいですが「日本国王」に変更することで、朝鮮よりも格が上だと国内外に知らしめる目的がありました。

〈1712年 荻原重秀 罷免〉

勘定吟味役の「荻原重秀」が「新井白石」によって罷免されました。

「荻原重秀」は徳川綱吉の時代に「元禄小判」を鋳造した人物です。

実は「荻原重秀」は、色んな役人から賄賂を貰っていたらしいのです。

真っ直ぐで不正を許さない性格の「新井白石」は、「徳川家宣」にお願いして、クビにさせました。

「新井白石」の不器用さ全開のエピソードです。

徳川家継と正徳の治

「徳川家宣」は将軍になったのが48歳と高齢だったので、在職期間3年で死んでしまいました。

徳川家宣の息子が5歳にして、第7代将軍・「徳川家継」となります。

〈徳川家継:Wikimedia Commons〉

「徳川家継」がまだまだ幼いので、「間部詮房」が養育係として務めます。

「新井白石」がほぼ独裁のような感じで、幕政を主導していきます。

「徳川家継」の治世で行われた事を確認していきましょう!

〈1714年 正徳小判 鋳造〉

「徳川綱吉」の時代に小判の金の含有量を下げた為、お金の価値が下がり相対的にインフレ(物価が上昇)が発生していました。

復習ですが金の含有量を下げたのは、日本の金山で金の採掘が殆ど採れなくなっていたからです。

貨幣に含まれる金銀の含有量を「徳川綱吉」以前の状態に戻す事により、経済の混乱を抑えようとしました。

こうして作られたのが、年号を取って「正徳小判」と言います。

「正徳小判」は「慶長小判」と同じく、金の含有量は「84%」です。

更なる対策として、長崎貿易を制限して海外への流出を抑えようと考えました。

〈1715年 海舶互市新例〉

金・銀の流出を防ぐため、年間の船と銀の貿易枠に制限を加えました。

清 – 年間30隻、銀6000貫(以前は、年間59隻、銀11000貫)

オランダ – 年間2隻、取引額は銀3000貫(ほぼ以前と同じ)

焼け石に水な気もしますが、それほど幕府は追い詰められていたのです。

〈1716年 徳川家継 死去〉

なんと「徳川家継」が僅か8歳にして死んでしまいます。

こうして家光から続いていた血筋は家継で途絶えてしまい、徳川宗家は断絶しました。

様々な政策を実行してきた「新井白石」も、「徳川家継」の死去に伴い失脚しました。

次の将軍は緊急事態に備えて用意していった、「尾張・紀伊・水戸」の「徳川御三家」から選ばれる事になります。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント