皆さんこんにちは!

今回は南北朝の動乱と観応の擾乱を解説します!

世は乱れに乱れ、室町幕府の仲間割れも始まります。

南北朝時代が苦手な方、結構いると思います。

イマイチぱっとしない時代ですよね。

今回も受験に関わる箇所に絞って解説します!

↓南北朝の成立を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

南北朝の熾烈な争い

〈1338年 5月22日 石津の戦い〉:北畠顕家 敗死

経緯

一度は京都を追われた「足利尊氏」は勢力を取り返し、再び京都を奪還します。

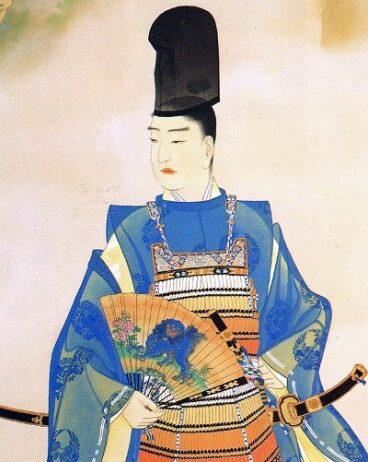

〈足利尊氏:Wikimedia Commons〉

「足利尊氏」が京都の奪還に成功した頃、「北畠顕家」は陸奥国に居ました。

〈北畠顕家:Wikimedia Commons〉

理由は「北畠顕家」が「陸奥将軍府」に赴任しているからです。

東北には「足利尊氏」の味方が沢山いるので、東北の対応に追われているのです。

そんな時に「後醍醐天皇」から、「足利尊氏」討伐の命令が来ます。

結果

「北畠顕家」は「四天王寺」で陣を張り、「足利尊氏」側の「高師直」と戦闘になります。

「四天王寺」は「聖徳太子」が建てたお寺ですね。

〈高師直:Wikimedia Commons〉

次々と軍勢が補充される足利側に対し、北畠側は陸奥から京都に向かう最中の戦闘で疲弊していました。

最期は護衛も20人程度になり、最後の突撃を行います。

「花将軍」という呼び名にふさわしく、21年の儚い生涯を終えるのでした。

〈1338年 7月2日 藤島の戦い〉:新田義貞 敗死

「新田義貞」は当時「後醍醐天皇」の命令で、「越前国(現在の福井県辺り)」で体制を立て直していました。

〈新田義貞:Wikimedia Commons〉

「越前国」にも足利に味方する勢力は多く居て、各地で戦闘になります。

戦い自体は有利に進めていましたが、武器を持っていない所で足利軍と鉢合わせてしまい、最期の時を迎えます。

家臣は「新田義貞」を逃がす為に盾になりましたが、「家臣を見捨ててまで、生きててもしょうがない」と言い、敵に突撃していきます。

人情に厚い人物だったのですね。

戦いの最中、額に矢が命中し自害しました。

〈1338年 8月11日 足利尊氏 征夷大将軍 就任〉

「足利尊氏」は擁立した「光明天皇」から「征夷大将軍」に任命されました。

〈光明天皇:Wikimedia Commons〉

京都の「北朝」と吉野の「南朝」という、2人の天皇が並び立つ「南北朝時代」が本格化していくのです。

注意すべき点は、「足利尊氏の征夷大将軍の就任」=「室町幕府の成立」ではありません。

「建武式目の制定」=「室町幕府の成立」なので覚えておきましょう!

〈1339年 8月16日 後醍醐天皇 崩御〉

奈良県の吉野で「後醍醐天皇」が崩御しました。

〈後醍醐天皇:Wikimedia Commons〉

京都に戻り政治を行いたいと願い続けていましたが、その夢が叶う事はありませんでした。

奈良県の吉野に今も「後醍醐天皇」のお墓があり、天皇陵で唯一北を向いています。

〈後醍醐天皇のお墓:Wikimedia Commons〉

死んでも尚、京都の空を目指しているのです。

〈1339年 天龍寺 建立開始〉

「後醍醐天皇」の菩提を弔うために、「天龍寺」が建立が開始されました。

〈天龍寺:Wikimedia Commons〉

創立者は「足利尊氏」、初代住職は「夢窓疎石」です。

〈夢窓疎石:Wikimedia Commons〉

「足利尊氏」は「後醍醐天皇」に反旗を翻しましたが、亡くなったからには敵味方関係無く、供養してあげようと考える優しい人物なのです。

しかし残念ながら、肝心の造営の費用が足りません。

「安芸国」・「周防国」の公領からの収入を造営費にあてる計画でした。

しかし成立間もない室町幕府は、南朝との戦いにより財政的に逼迫しています。

荘園・公領からの年貢も滞っていた為、巨額の造営費を捻出出来ませんでした。

ここで室町幕府は対策を打ち出します。

〈1339年 北畠親房 神皇正統記 執筆〉

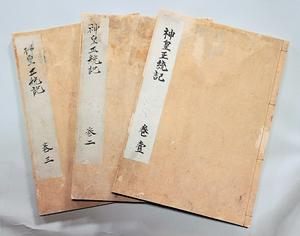

「神皇正統記」=「神代から後村上天皇即位までを記した書物」です。

〈神皇正統記:水戸市公式HP〉

「北畠親房」が「南朝の正統性を主張する為」に執筆しました。

〈北畠親房:Wikimedia Commons〉

「北畠親房」は「北畠顕家」のお父さんです。

「神皇正統記」の執筆中に「後醍醐天皇」の崩御の知らせが届きました。

「涙があふれて筆が進まなかった」と「神皇正統記」に記しています。

仕えていた主君が亡くなり、北朝が政治を牛耳っている現状に、やるせない気持ちが込み上げたのかもしれません。

〈1342年 8月 天龍寺船 派遣〉

「天龍寺船」=「元へ派遣された貿易船」です。

当時の中国は鎌倉時代と同じく「元」という国です。

ただ鎌倉時代の「元寇」によって、両国の国交は断絶していました。

↓「元寇」について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

「夢窓疎石」は貿易に目を付け「元」との貿易で得た利益を、天龍寺の造営費用に充てようと考えたのです。

1つ注意点があります。

貿易船と聞くと何回もやり取りがあると思いますが、「天龍寺船」はこの一回しか派遣されていません。

大量の品物を持って「元」に赴き、利益を出して帰ってくるという感じです。

この利益のお陰で、1343年に「天龍寺」が完成しました。

〈1348年 1月 四條畷の戦い〉

経緯

「後醍醐天皇」・「北畠顕家」・「新田義貞」などの南朝主力人物が次々と亡くなる中で、挙兵した人物がいました。

その人物こそ「楠木正行(まさつら)」です。

〈楠木正行:Wikimedia Commons〉

「楠木正行」は「楠木正成」の息子です。

各地で小規模な戦闘を繰り返し、幕府軍を撃破していました。

この状況に幕府を本気を出します。

「高師直」・「高師泰」親子を総大将とした大軍を送り込むのです。

〈高師泰:Wikimedia Commons〉

「四條畷の戦い」開戦です。

結果

次々と補充される北朝軍に、ジリ貧の戦いを強いられます。

挟み撃ちされる形になり、矢を射られ最後の時を迎えます。

弟の「楠木正時」と自害し、家臣も殉死しました。

複雑化する南北朝争い

「四條畷の戦い」で楠木兄弟が戦死し、北朝の勝利で南北朝の動乱は終結すると思われました。

しかし今度は北朝内部で仲間割れが発生します。

それぞれの思惑が交錯する「観応の擾乱(じょうらん)」に突入です。

〈1350 ~ 1352年 観応の擾乱〉

南北朝時代を嫌いになる要素、No1の出来事です。

今までの流れを見ると、南朝側が弱っているので、北朝の勝ちで終わりそうな雰囲気です。

しかし「北朝で仲間割れ」が発生し、状況は混沌とします。

「観応の擾乱(かんのうじょうらん)」を2パートに分けて、1つずつ丁寧に確認していきましょう!

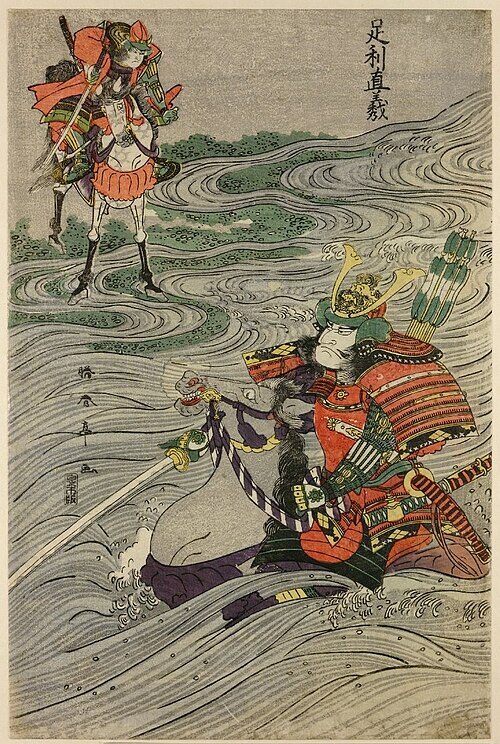

第1ラウンド 足利直義 vs 高師直

「四條畷の戦い」で大きな功績をあげた「高師直」は、幕府の軍事の中心人物になっていました。

「足利尊氏」は殆ど引退しているので、弟の「足利直義」に政治を任せています。

〈足利直義:Wikimedia Commons〉

勢力を拡大する「高師直」に危機感を感じ、「足利直義」が「高師直」の暗殺計画を立てます。

しかし詰めが甘く失敗し、大量の軍勢で「足利直義」を包囲します。

「足利尊氏」が仲裁に入り、「足利直義」の引退が決定しました。

これで一件落着かと思いきや、事態は思わぬ方向へ進みます。

「足利直義」が「南朝」に降伏し、仲間になるのです。

「足利直義」が「南朝」の仲間になると、呼応して多くの軍勢が味方になりました。

「高師直」・「高師泰」の出家を求めて、京都に攻め込みます。

勢いに乗る「足利直義」に対処できず、また「足利尊氏」が仲裁に入ります。

今度は「高師直」・「高師泰」の出家が決定しました。

これで一件落着かと思いきや、「高師直」・「高師泰」に恨みを持っていた戦力に暗殺されてしまします。

結局「足利尊氏」と「足利直義」が幕府を運営する体制に戻ったのです。

この状況に不満を持つ人物がいました。

「足利義詮」です。

〈足利義詮:Wikimedia Commons〉

「足利義詮」は「足利尊氏」の息子です。

不満を持っていた理由は簡単で、「足利直義が牛耳っていて、自由に政治が執れないから」です。

父の「足利尊氏」が隠居し自分の時代が来るかと思ったら、叔父の「足利直義」が出しゃばっているのです。

「足利尊氏」も安定した幕府運営に「足利直義」は要らないと、薄々気づいていました。

こうして足利同士の戦いが始まるのです。

第2ラウンド 足利直義 vs 足利義詮 & 足利尊氏

ここが少し複雑です。

教科書にも殆ど書いていないので、注意して聞いてください。

「足利直義」の養子に「足利直冬」がいます。

〈足利直冬:Wikimedia Commons〉

実のお父さんは「足利尊氏」で、一夜限りの女性との間に生まれた人物です。

「足利尊氏」は「足利直冬」を良く思っておらず、「足利直義」が引き取り育てていました。

そんな養父の「足利直義」が南朝と手を組み、北朝と争っている事を知ります。

「足利直冬」は九州を中心に、南朝側として反乱を起こすのです。

この反乱を鎮圧する為に、「足利義詮」と「足利尊氏」が出陣します。

京都に2人とも居なくなりましたが、「足利直義」は京都います。

ここで何故か、「2人から挟み撃ちされるのでは?」と「足利直義」が勘違いします。

危機を感じた「足利直義」は、北陸を経由して伊豆に向かいます。

「足利義詮」と「足利尊氏」が京都に戻り、「足利直義」が伊豆に向かった事を知ります。

これ以上話をややこしくしない為に、「足利尊氏」は「足利直義」の討伐に向かうのです。

「足利尊氏」の大軍勢に包囲され、「足利直義」は降伏します。

その後2人は鎌倉に向かいます。

「中先代の乱」では、2人が力を併せて鎌倉を取り返しました。

しかし現在は違った景色が、彼らに映り込んだ事でしょう。

「足利尊氏」は出家してくれればいいと思っていましたが、「足利直義」は最終的に何者かに暗殺されました。

〈1352年 近江・美濃・尾張の守護に半済令〉

この先の日本史を理解する上で、非常に重要な法令です。

「半済令」=「年貢の半分を徴収する権利」を指します。

「観応の擾乱」の激戦地である「近江・美濃・尾張」の3か国に、1年間限定で出されました。

長引く戦いを終わらせる為に、守護に大きな権限を与える事で、終息を図ったのです。

しかしこの法令が悪夢の始まりでした。

冷静に考えてみて下さい。

「年下の半分を徴収できる」=「土地半分を所有している」と、ほぼ同義です。

「加えて年貢を確保できる」=「人を雇える」とも考えられます。

こうなると守護は急成長し、圧倒的軍事力を手に入れます。

周辺諸国の守護は勝手に半済令を開始して、幕府の手に負えなくなりました。

元々の警察的な権利に、年貢の徴収権が加わり、一刻を支配する存在となります。

半済令を認めたことが、「守護大名」の誕生へと繋がるのです。

〈1358年 4月30日 足利尊氏 死去〉

室町幕府の成立に携わり、数々の戦を繰り広げてきた「足利尊氏」が亡くなりました。

「足利尊氏」は南北朝の動乱を始めた張本人ではありますが、天皇と対立するには否定的でした。

ただ「後醍醐天皇」という曲者と、武士の時代特有の恩賞問題の板挟みに苦しんだ人生でした。

南北朝の動乱の終息を目指しましたが叶わず、息子の「足利義詮」に託す事になります。

〈1358年 12月 足利義詮 征夷大将軍 就任〉

「足利義詮」が室町幕府第2代将軍に就任しました。

あまり知られていない将軍だと思います。

理由は10年しか将軍を務めていないからです。

「足利義詮」も南北朝の動乱を終わらせる為に、戦いの日々を続けます。

〈1361年 懐良親王 征西将軍府 設置〉

九州の話です。

九州では南朝の勢力が、依然として大きな力を持っていました。

九州を任されていた「懐良親王」は、大宰府に「征西将軍府」を設置します。

〈懐良親王:Wikimedia Commons〉

「征西将軍府」の設置には、南朝側の武将である「菊池武光」がバックアップしています。

〈菊池武光:Wikimedia Commons〉

九州の南朝の本拠地を「大宰府」に置いたのですね。

「懐良親王」は「征西将軍」に就任し、戦う準備を整えます。

南北朝の統一がされるまで南朝軍は大宰府を拠点にして、北朝勢力と対峙していきます。

〈1367年 12月7日 足利義詮 死去〉

「足利義詮」が37歳の生涯に幕を閉じます。

生まれた時から南北朝の争乱が始まっており、病気で死ぬ間際も争いは続いています。

一番の懸念は後継者の「足利義満」だったと思います。

〈足利義満:Wikimedia Commons〉

「足利義満」はまだ10歳にも満たない子供です。

管領の「細川頼之」に「足利義満」を託し、南北朝の統一を見る前に亡くなりました。

〈細川頼之:Wikimedia Commons〉

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント