皆さんこんにちは、パルです!

今回は「三筆」に1人でも知られる、嵯峨天皇について解説します!

平安時代と言うと藤原氏の他氏排斥が有名ですが、天皇家でもバチバチに争っています。

桓武天皇が崩御したところから、解説していきます!

↓桓武天皇の政策を知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

時代を揺るがす平城天皇

〈806年 3月17日 桓武天皇 崩御〉

「桓武天皇」が25年間の在位を経て崩御しました。

〈桓武天皇:Wikimedia Commons〉

次の天皇は息子の「平城天皇」です。

〈平城天皇:Wikimedia Commons〉

しかし「平城天皇」は即位後すぐ病気になってしまいます。

809年に弟の「嵯峨天皇」に譲位しました。

〈809年 4月1日 嵯峨天皇 即位〉

第52代天皇として「嵯峨天皇」が即位しました。

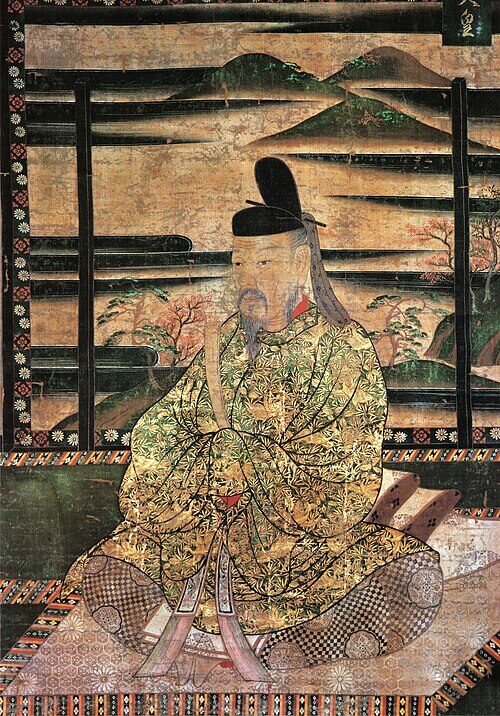

〈嵯峨天皇:Wikimedia Commons〉

「平城上皇」は都会の平安京が落ち着かなかったのか、元の都の「「平城京」に移動しました。(名前が一緒なので覚えやすいですね)

嵯峨天皇が「平安京」にいて、平城上皇が「平城京」に居るので、この状態を「二所朝廷」と言います。

「嵯峨天皇」の時代が到来かと思いきや、今度は「嵯峨天皇」が病気になってしまいます。

加えて、譲位したはずの「平城上皇」の病気が治ってしまいます。

ここで複雑な家系図を解説します。

「平城上皇」は「藤原薬子の娘」を皇后にしていました。

「藤原薬子」は長岡京造営の責任者だった「藤原種継」の娘です。

なんと「平城上皇」は「藤原薬子」と不倫をしてしまいます。

義理の母と不倫をするという、熟女フェチと言ったところでしょうか。

「嵯峨天皇」が病気だと知った「藤原薬子」と兄である「藤原仲成」は、「平城上皇」が再び天皇になる「重祚」の計画を立て始めました。

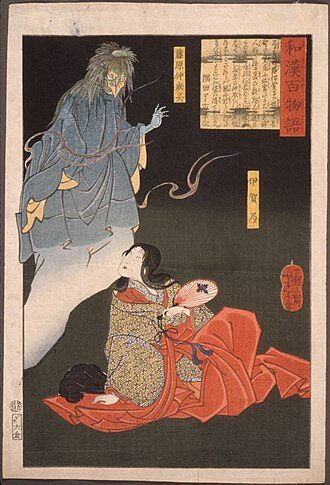

〈『吉野拾遺』において、藤原仲成の亡霊が伊賀局のもとに現れた場面:Wikimedia Commons〉

「藤原薬子」・「藤原仲成」は「藤原式家」なので覚えておきましょう!

平城京組みは、結構好き放題やっていますね。

〈810年 藤原冬嗣 蔵人頭に就任〉

平城京の不穏な動きを察知した「嵯峨天皇」は手を打ちます。

「藤原北家」出身の「藤原冬嗣」を「蔵人頭」に任命しました。

〈藤原冬嗣:Wikimedia Commons〉

「蔵人頭」は律令制度の役職に無い「令外官」です。

主な仕事内容は、「天皇の機密事項」の管理です。

同じ藤原家でも、「北家」と「式家」でライバル関係でもあるので、嵯峨天皇は彼を起用したのです。

〈810年 平城上皇の変(藤原薬子の変)〉

「平城上皇」は「藤原薬子」・「藤原仲成」にそそのかされ、遂に強硬策に出ます。

「平城京」への遷都を宣言しました。

この宣言に対し「嵯峨天皇」は平城京を封鎖し、遷都を拒否しました。

「平城上皇」は平安京に向けて兵を送り込みますが、「嵯峨天皇」が派遣した戦の天才「坂上田村麻呂」に鎮圧されました。

〈坂上田村麻呂:Wikimedia Commons〉

結果、「藤原薬子」は服毒自殺、「藤原仲成」は射殺、「平城上皇」は出家して、決着しました。

「二所長廷」による一連の争いを「平城上皇の変」と言います。

嵯峨天皇の治世

〈816年 検非違使 設置〉

天皇としての地位を確固たるものにした「嵯峨天皇」は、「検非違使」を設置します。

「検非違使」の仕事内容は「京内の犯人検挙・風俗取り締まり・訴訟・裁判」です。

一言で表すと、京都の治安維持です。

「検非違使」も「令外官」なので、覚えておきましょう!

〈820年 弘仁格式 完成〉

「藤原冬嗣」が作成しました。

「弘仁」=「当時の年号」

「格」=「律令の補足・訂正」

「式」=「律令・格の施工細則」

現在も同様に、時代の流れに合わせて法律を改正したり、新しい内容を加えたりします。

当時も同じで律令が完成してから50年以上経過すると、少し実情にそぐわない部分が出てきていました。

「格式」を作成する事で、時代に合わせた法律にカスタマイズしていたのです。

「格式」は後の時代で二回登場するので、まずは最初の格式である「弘仁格式」を覚えましょう。

〈823年 大宰府管内諸国に公営田を設置〉

「公営田」=「朝廷が設置した田」を指します。

700年代後半から税金を回避する為に、「逃亡農民・浮浪農民」が増加し、律令制支配に行き詰まりが生じていました。

大宰府管内では不作が続いて税収不足に陥り、更に疫病により百姓らの困窮が加速していました。

「小野岑守(おののみねもり)」は財源獲得と窮民救済を目的として、期限付き(上限30年)で大宰府管内9か国の田の一部を大宰府直営の公営田とし、収入を財源に充てる事を提案しました。

〈小野岑守:Wikimedia Commons〉

「桓武天皇」の時代に「軍事」と「造作」で農民に苦しい負担を強いていた為、逃亡する農民が増加し財源が不足するのは当然の流れだったのです。

淳和天皇の治世

〈823年 4月16日 淳和天皇 即位〉

第53代天皇として、「淳和天皇」が即位しました。

〈淳和天皇:Wikimedia Commons〉

「淳和天皇」は「平城上皇」・「嵯峨天皇」の腹違いの兄弟です。(平城上皇・嵯峨天皇はお母さんが同じです)

「淳和天皇」の在位期間は10年間で、大きな事件も無く、安定した政治が展開されました。

「淳和天皇」即位に伴い、大伴氏が天皇の諱を避けて「伴氏」と改姓しています。

〈832年 令義解 完成〉

「令義解(りょうのぎげ)」=「養老令の解釈書」です。

「令」の解釈を明確にし、官僚達の運用を統一する目的がありました。

「淳和天皇」の勅命により右大臣の「清原夏野」を総裁として作成されました。

〈清原夏野:Wikimedia Commons〉

「清原夏野」は元々の名前を「繁野王」と言い、皇族から「臣籍降下」した人物です。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント