皆さんこんにちは!

今回は「大日本帝国憲法」と「内閣制度の確立」を見ていきます。

自由民権運動は国会を開設する為の運動です。

国会は法律を作る機関ですが、前提となる憲法がないとそもそも機能しません。

国会開設までに焦って制度を確立している様子を、「流れ」を追って確認していきましょう!

↓自由民権運動の復習をしたい方は、こちらをご覧ください!!↓

憲法制定に向けて

〈1882年 3月 伊藤博文 渡欧〉

1881年の国会開設の勅諭で、10年後の国会開設が正式に決定しました。

ここで一度確認を入れますが、「国会」=「法律を作る場所」です。

法律は「憲法」を前提に作成される為、10年後までに「憲法」を作る必要があります。

伊藤博文が国会開設に向けて憲法を制定する為、ドイツに勉強に行きました。

海外の大学に留学するという、ガチの勉強です。

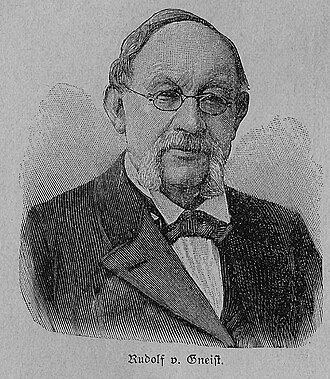

共に憲法調査をしてくれた顧問がいて、「グナイスト」と「シュタイン」です。

「グナイスト」はベルリン大学の法学者です。

イギリス型の議会制度や自治制度に詳しく、伊藤は彼から「議会のあり方」を学びました。

〈グナイスト:Wikimedia Commons〉

「シュタイン」はウィーン大学の教授です。

ドイツ型の官僚制・行政制度に詳しく、伊藤は彼から「官僚機構・行政組織」を学びました。

〈シュタイン:Wikimedia Commons〉

〈1884年 3月 制度取調局 設置〉

憲法を制定する為の役所です。

留学から帰国し、伊藤博文が長官となりました。

神奈川県の夏島という場所で憲法の草案が作られ、制度取調局で夏島草案を吟味しました。

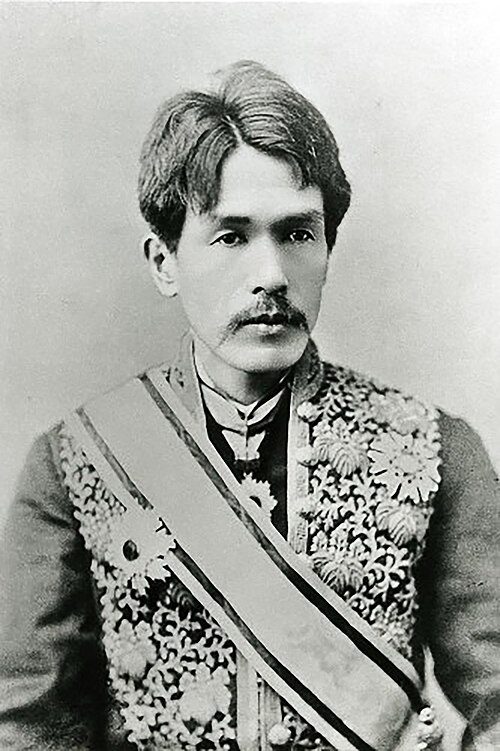

夏島草案の作成者は「伊藤博文」、「伊藤巳代治(みよじ)」、「金子堅太郎」、「井上毅(いのうえ こわし)」、「ロエスレル」、「モッセ」です。

「ロエスレル」、「モッセ」のような日本の近代化の力になってくれる外国人の事を、「お雇い外国人」というので覚えておきましょう!

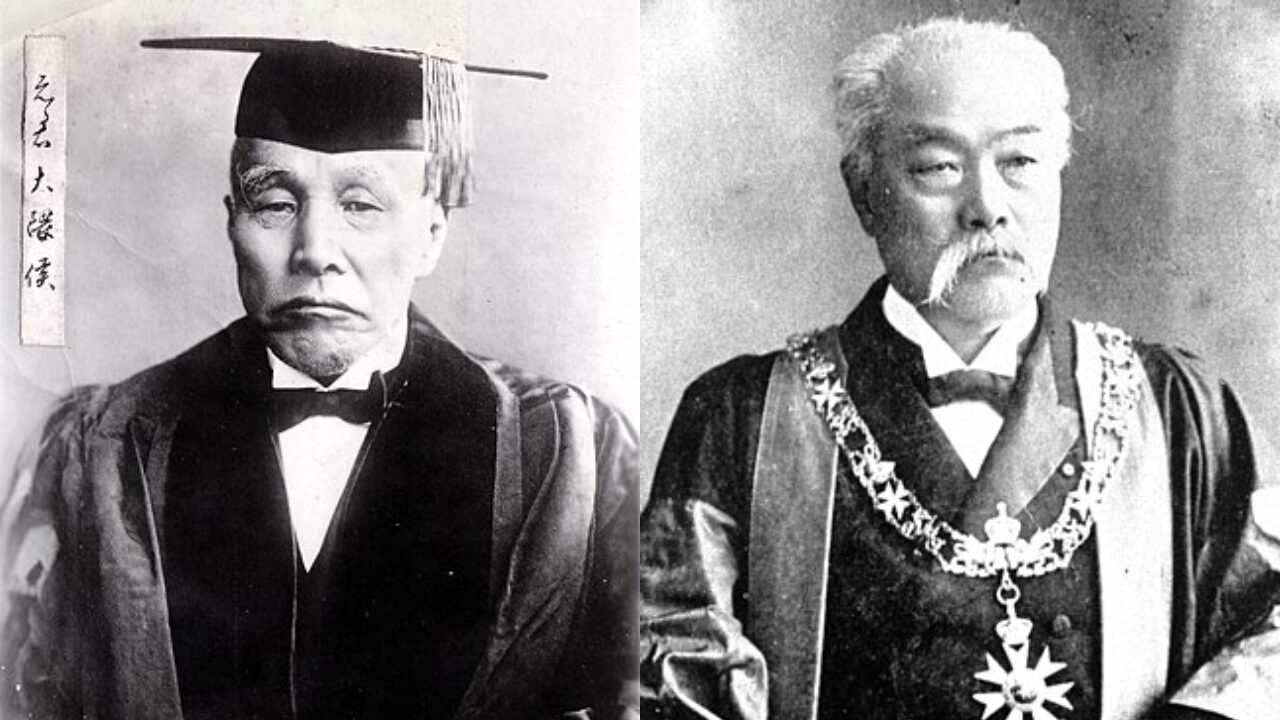

〈伊藤巳代治:Wikimedia Commons〉

〈金子堅太郎:Wikimedia Commons〉

〈井上毅:Wikimedia Commons〉

〈ロエスレル:Wikimedia Commons〉

〈モッセ:Wikimedia Commons〉

〈1884年 7月 華族令・貴族院 創設〉

華族令により、「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」の五等爵が新たに創設されました。

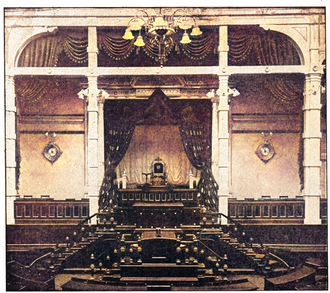

また、国会開設に向けて衆議院の設立に先立ち、貴族院が設置されました。

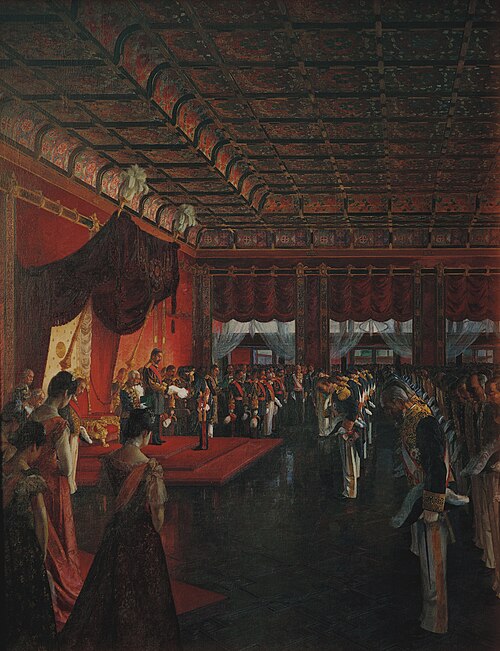

下の写真は実際の貴族院の玉座と、議会の様子です。

〈貴族院:Wikimedia Commons〉

貴族院のメンバーは、江戸時代のお殿様が中心に選ばれています。

お殿様達の意見が反映されすぎて、江戸時代みたいな政治になるのは明治政府としても困ります。

頭の良い人たちも積極的に登用したい明治政府は、「公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵」を設置する事により、レベルを分けてお殿様達のプライドを保ちつつ、有力な人物を登用するという制度を確立したのです。

第1次 伊藤博文 内閣

〈1885年 12月22日 内閣制度 発足〉

「太政官制」が廃止され、現在に続く内閣制度が遂に導入されました。

今までは「内務卿」などの役職でした。

初代内閣総理大臣は「伊藤博文」が就任し、明治政府のオールスターが各大臣に配置されています。

| 名前 | 役職(大臣) |

|---|---|

| 伊藤博文(いとう ひろぶみ) | 内閣総理大臣 |

| 井上馨(いのうえ かおる) | 外務大臣 |

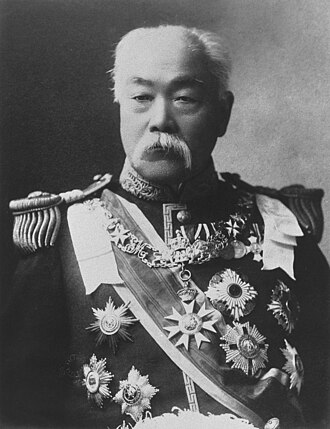

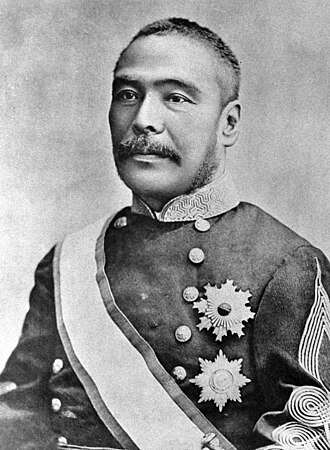

| 山県有朋(やまがた ありとも) | 内務大臣 |

| 松方正義(まつかた まさよし) | 大蔵大臣 |

| 森有礼(もり ありのり) | 文部大臣 |

| 大山巌(おおやま いわお) | 陸軍大臣 |

| 西郷従道(さいごう つぐみち) | 海軍大臣 |

| 谷干城(たに たてき) | 農商務大臣 |

| 榎本武揚(えのもと たけあき) | 逓信大臣 |

| 三条実美(さんじょう さねとみ) | 内大臣(※内閣には入らず、天皇の補佐役) |

「山形有朋」は、藩閥政治大好き人間です。

政党政治は大嫌いで、国民が政治に関わる事に少しも良く思っていません。

自由民権運動関連で言うと、保安条例を制定し自由民権派を追放した事で知られています。

〈山形有朋:Wikimedia Commons〉

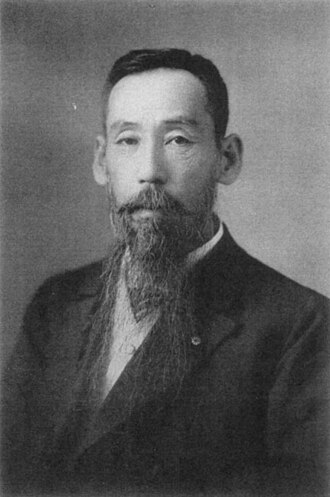

「松方正義」は自由民権運動でも触れていますが、デフレーションを推し進めた人物です。

太政官制の時は「大蔵卿」を務め、内閣制度が確立すると「大蔵大臣」になりました。

〈松方正義:Wikimedia Commons〉

「西郷従道」は「西郷隆盛」の弟です(兄と似てますかね?)

〈西郷従道:Wikimedia Commons〉

「谷干城」は西南戦争で熊本鎮台の長官として「西郷隆盛」と戦った人物です。

「西郷従道」との関係性は良好だったのでしょうか、気になりますね。

〈谷干城:Wikimedia Commons〉

「榎本武揚」は戊辰戦争で旧幕臣として最後まで戦った人物です。

彼は留学経験があり海外事情に精通していた為、失ってしまうのは惜しいと思われ、殺されませんでした。

新時代の有能な人物として明治政府から取り立てられました。

〈榎本武揚:Wikimedia Commons〉

〈1888年 4月 枢密院 創設〉

夏島草案を最終チェックする為に設置された役所です。

議長は勿論「伊藤博文」です。

下の写真は現在の「枢密院」です。

〈枢密院:Wikimedia Commons〉

「枢密院」は憲法の制定後、「天皇の最高諮問機関」として機能しました。

「伊藤博文」は憲法の作成に本腰を入れる為、総理大臣を辞任します。

後任は「開拓使官有物払下げ事件」で登場した「黒田清隆」です。

黒田清隆 内閣

〈1889年 2月 大日本帝国憲法 発布〉

「伊藤博文」の努力が実を結び、「大日本帝国憲法」が発布されました。

総理大臣は「黒田清隆」です。

〈黒田清隆:Wikimedia Commons〉

下の写真は大日本帝国憲法発布式の様子です。

〈大日本帝国憲法発布式:Wikimedia Commons〉

「大日本帝国憲法」は現在の「日本国憲法」とはかなり内容が異なっているので、ここでしっかりと抑えましょう!

| 項目 | 大日本帝国憲法(1889年) | 日本国憲法(1947年) |

|---|---|---|

| 制定者 | 天皇(明治天皇) | 国会(日本政府、GHQの指導による草案) |

| 憲法の性質 | 欽定憲法(天皇が制定した) | 民約憲法(国民の意志を反映、国民主権) |

| 臣民 | 「臣民」として、天皇に忠誠を尽くす義務がある | 「国民」として、平等な立場で基本的人権を享受 |

| 天皇の位置付け | 天皇は「神聖不可侵」であり、国家元首として絶対的権限を有する | 天皇は「象徴」として位置づけられ、政治的権限は一切持たない |

| 天皇大権 | 天皇が広範な権限(例:戦争宣言、軍の指揮権、条約締結)を持つ | 天皇大権は廃止され、政治的権限は一切持たない |

日本が目指している姿は「天皇を中心とする中央集権国家」なので、制定者は「明治天皇」です。

国民は天皇が所有しており、天皇に属する国民を「臣民(しんみん)」と言います。

天皇は絶対的権力を持っており、神様の末裔とされていて、「神聖不可侵」と位置付けられています。

戦争の開始や軍の権限など、あらゆる権力を手にしている事を「天皇大権」と言います。

〈1889年 2月 皇室典範・衆議院議員選挙法 制定〉:大日本帝国憲法と同日

皇室典範とは現在に続く、天皇家の決まりが定められている法律です。

女性は皇位に就けないなど、主に天皇の規則について記されています。

現在も「愛子内親王」が皇位に就くかどうか、国会で議論している場面がありましたね。

「衆議院議員選挙法」も制定されました。

ここが超重要ポイントです!!

選挙権が与えられたのは「直接国税を15円以上納める25歳以上の男子」です。

国に直接納める税金を「直接国税」と言います。

皆さんに馴染み深い「消費税」などは、お店が私たちの代わりに国に納めているので「間接税」と言います。

「15円」は今の感覚で言うと、「 10万円前後の税金を納めている」イメージです。

上記の条件に当てはまったのは、当時の人口約4,000万人の内、約45万人です。

割合にすると約1.1% の有権者です((笑)

国会は開設しましたが有権者を限りなく少なくし、政府の方針を邪魔させない様にしました。

衆議院議員選挙法は徐々に制限が撤廃されていくので、以下に変遷を記載します。

| 年号 | 首相 | 納税条件(直接国税) | 選挙権の条件(年齢・性別) |

|---|---|---|---|

| 1889年(明治22) | 黒田清隆内閣 | 年15円以上 | 満25歳以上の男子 |

| 1900年(明治33) | 山県有朋内閣 | 年10円以上 | 満25歳以上の男子 |

| 1919年(大正8) | 原敬内閣 | 年3円以上 | 満25歳以上の男子 |

| 1925年(大正14) | 加藤高明内閣 | 納税条件撤廃(=普通選挙法制定) | 満25歳以上の男子 |

| 1945年(昭和20) | 幣原喜重郎内閣 | 納税条件なし | 満20歳以上の男女(女性参政権実現) |

〈諸法典 制定〉:現代にも通ずる法律

立憲政治の確立と共に、明治政府は諸法典も整備してきました。

以下に一覧を記載しています。

| 名称 | 年号 | 豆知識 |

|---|---|---|

| 新律綱領 | 1870年(明治3年) | 清の刑法を参考にした日本最初の近代的刑法典。 まだ「笞(むち打ち)」や「徒刑」など前近代的刑罰も残っていた。 江戸時代の「公事方御定書」を近代版にバージョンアップさせた。 |

| 改定律令 | 1873年(明治6年) | 新律綱領を改定。 公開処刑(死刑)を廃止し、近代的な処罰体系に一歩前進。 司法卿の江藤新平が制定。 |

| 治罪法 | 1875年(明治8年) | 1890年に「刑事訴訟法」に改定。 司法・行政の分離を進める中で、裁判手続きを規定した。 ボアソナードが起草。 |

| 刑法(旧刑法) | 1880年(明治13年)公布、1882年施行 | フランス刑法をモデルにした近代的刑法。 死刑は絞首刑のみと規定。 ボアソナードが起草。 |

| 商法 | 1890年(明治23年)公布、1893年施行 | ドイツ法をモデル。 企業活動や契約に関する近代ルールを整備。 最初はフランス系だったが途中でドイツ系に路線変更。 ドイツ人のロエスレルが起草。 |

| 民法 | 1890年(明治23年)公布(旧民法)、1898年(明治31年)全面施行 | 初めはフランス流で公布されたが「ボワソナード民法」は批判を受け、結局ドイツ流に改正。 家父長的な「家制度」を強く反映した。 |

諸法典の中で「民法」を詳しく見ていきます。

〈1889年 民法典論争〉

「民法」の草案を考えたのは「ボアソナード」です。

「ボアソナード」は法政大学の創設者です。

〈ボアソナード:Wikimedia Commons〉

民法の制定にあたって議論が巻き起こります。

ボアソナードが指導した民法が「個人主義的」だったからです。

フランス人の彼は自由を重んじる国に生まれた為、民法の内容も「個人の自由や契約の平等」を重視する内容でした。

しかし日本ではまだまだ価値観が古く、「家父長的な日本の家制度を守るべき」と考える人も少なくありませんでした。

そこで巻き起こったのが「民法典論争」でした。

賛成派の筆頭は「梅謙次郎」、反対派の筆頭は「穂積八束」です。

〈梅謙次郎:Wikimedia Commons〉

〈穂積八束:Wikimedia Commons〉

民法は全ての人々に直接関係ある法律なので、激しい論争が巻き起こりました。

論争の影響を受け、1896年と1898年には「新民法」が制定されました。

二回に分けられたのは、単純に民法の項目が多すぎて、一度に出せなかったからです。(民法の項目は1000条項を超えています)

こうして様々な前提となる法律を制定し、満を持して初期議会が開催されるのです。

第1次 山縣有朋 内閣

内閣総理大臣は「山縣有朋」です。

〈山縣有朋:Wikimedia Commons〉

長州藩出身で、第二次長州征討の際には、自らも前線で戦った人物でもあります。

〈1890年 11月29日 第一議会 開催〉

議題

1881年の「国会開設の勅諭」に基づき、ピッタリ10年後に開催されました。

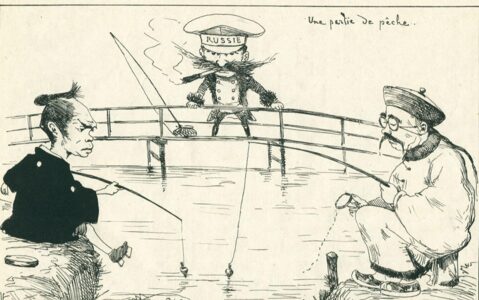

山縣内閣は「超然主義」を唱えました。

「超然主義」=「国民の世論ガン無視」です。

初の衆議院議員選挙が行われ、政府の方針と世論がどのように反映されるかに注目が集まりました。

議会の構成は、以下の通りです。

| 勢力 | 政党 | 主張 |

|---|---|---|

| 吏党 | 大成会(79) 国民自由党(5) | 山縣有朋が「主権線・利益線」演説。 「主権線」=「国家の首長の範囲」 「利益線」=「朝鮮半島」 軍備拡張を主張。 |

| 民党(過半数) | 立憲自由党(130) 立憲改進党(41) | 「経費削減」・「民力休養」 軍事費削減によって、民衆への負担軽減を主張。 |

全300議席の内、民党が171議席を獲得し、過半数を超えました。

山縣有朋は軍備拡張の予算案の成立を呼びかけましたが、過半数が取れていない為、主張は通りませんでした。

議会運営が困難だと判断し総辞職しました。

後任は「伊藤博文」が「松方正義」を推薦しました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント