皆さんこんにちは!

今回は平氏政権の誕生を解説していきます!

教科書を読んでいると院政が衰退するにつれて、急に平氏が権力を握ります。

藤原氏が権力を握る頃、地方で武士は力を高めており、その中心にいたのが平氏でした。

武士の活躍を追いながら、保元の乱・平治の乱に結び付けていきましょう!

後白河上皇の院政期

〈1156年 7月2日 鳥羽上皇 崩御〉

「鳥羽上皇」が崩御し、天皇家のパワーバランスが崩れ始めます。

「崇徳上皇」は「鳥羽上皇・後白河天皇」に不満を持っていましたが、「鳥羽上皇」という権力者がいたので、抑え込まれていました。

しかしもうその権力者はいません。

「鳥羽上皇・後白河天皇」vs「崇徳上皇」の詳しい内容は、下記をご覧ください。

〈1156年 保元の乱〉

経緯

長年「鳥羽上皇」に嫌がらせを受けていた「崇徳上皇」の不満が爆発します。

〈崇徳上皇:Wikimedia Commons〉

「崇徳上皇」が「後白河天皇」を排除する為に動き出すのですが、「保元の乱」が複雑なのは、天皇家の争いに「摂関家」・「源氏」・「平氏」の争いが便乗するからです。

〈後白河天皇:Wikimedia Commons〉

天皇家の争いは説明しているので、「摂関家」・「源氏」・「平氏」の争いを順番に見ていきましょう!

摂関家の対立

院政期は「摂政」・「関白」の地位が無くなったと思われがちですが、役職に就いている人物はいます。

「堀河天皇」が皇位に就いている時から、「摂政」・「関白」を務めているのが「藤原忠通」です。

〈藤原忠通:Wikimedia Commons〉

↓「藤原忠通」は百人一首にも選ばれています、こちらもご覧ください!!↓

「藤原忠通」は弟に「藤原頼長」がいます。

〈藤原頼長:Wikimedia Commons〉

当初「藤原忠通」は「藤原頼長」に摂関の地位を譲る予定でした。

しかし「藤原忠通」に念願の息子が誕生し、話が変わります。

弟よりも自分の子供に後を継がせたいと考えるからです。

こうして「藤原忠通」と「藤原頼長」は、摂関の地位を巡って対立するのです。

また「藤原通憲 (信西)」という人物も登場します。

「藤原通憲 (信西)」の奥さんが「後白河天皇」の乳母をしていたので、「後白河天皇」サイドに就きました。

「藤原通憲 (信西)」は「藤原南家」出身なので、本来権力はありません。

しかし非常に頭が良く優秀な人物で、天皇のお気に入りだったそうです。

源氏の対立

登場人物は「源為義(父)」・「源為朝(弟)」・「源義朝(兄)」です。

「源為義」の父は「源義親の乱」に登場した「源義親」です。

「北面の武士」として仕えていた「源為義」・「源為朝」は「藤原頼長」と仲が良かったので、崇徳上皇サイドに就きました。

〈源為義:Wikimedia Commons〉

〈源為朝:Wikimedia Commons〉

「源義朝」は、「後白河天皇」に仕えていたので、「後白河天皇」サイドに就きました。

〈源義朝:Wikimedia Commons〉

「源義朝」は鎌倉幕府の初代征夷大将軍・「源頼朝」の父です。

平氏の対立

「平忠正」は「藤原頼長」の警護を務めていたので、「崇徳上皇」サイドに就きます。

「平忠正」の父は「源義親の乱」を鎮圧した「平正盛」です。

「後白河天皇」サイドに就いたのは「北面の武士」として仕えていた「平清盛」です。

〈平清盛:Wikimedia Commons〉

「平清盛(甥)」と「平忠正(叔父)」の関係は、叔父と甥です。

訳分からないと思うので、表にまとめました。

| 勢力区分 | 🟥 勝者側(後白河天皇方) | 🟦 敗者側(崇徳上皇方) |

|---|---|---|

| 👑 天皇家 | 後白河天皇(弟) | 崇徳上皇(兄) |

| 🏛 摂関家 | 藤原忠通(兄) 藤原通憲 (信西) | 藤原頼長(弟) |

| ⚔ 源氏 | 源義朝(兄) | 源為義(父)・源為朝(弟) |

| ⚔ 平氏 | 平清盛(甥) | 平忠正(叔父) |

一族同士の争いを軍事的に解決する悲劇、「保元の乱」開戦です。

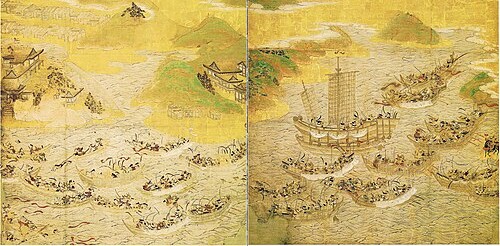

〈保元の乱:Wikimedia Commons〉

結果

戦う前から勝敗はおおよそ分かっていました。

軍事力の差が圧倒的だったからです。

崇徳上皇は「讃岐国」に島流し、「藤原頼長」は逃走中に矢が当たって戦死しました。

「源為義」は「源義朝」によって処刑され、「平忠正」は「平清盛」に処刑されました。

「源為朝」は伊豆大島へ流されました。

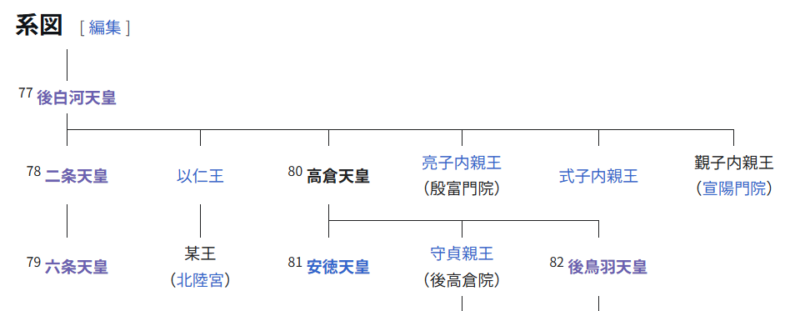

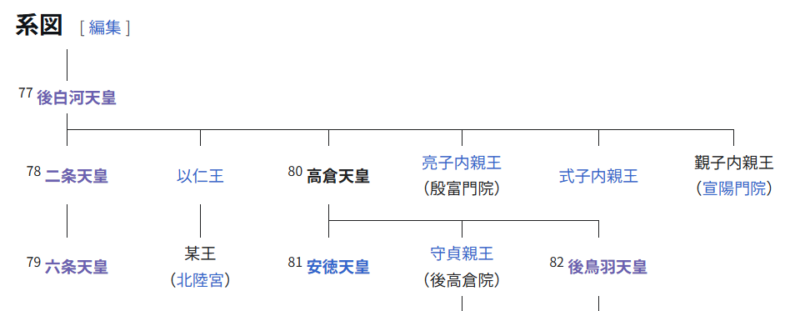

〈1158年 8月11日 二条天皇 即位〉

「後白河天皇」は「保元の乱」で敵対勢力を排除したので、堂々と院政を開始します。

「守仁親王」が「二条天皇」として即位しました。

〈二条天皇:Wikimedia Commons〉

23歳で病気になり、亡くなりました。

家系図は以下の通りです。

〈家系図:Wikimedia Commons〉

〈1159年 平治の乱〉

経緯

「保元の乱」の勝者側に「藤原通憲 (信西)」という人物がいました。

「後白河上皇」の院政が開始すると、権力を握ったのは「藤原通憲 (信西)」だったのです。

「後白河上皇」の厚い信頼が伺えます。

「藤原通憲 (信西)」の仕事内容は「荘園の整理・役人選び」など多岐に渡り、武力が必要な仕事でした。

そこで「北面の武士」を務めていた「平清盛」に接近し、強大な軍事力を背景に政治を主導します。

この状況に不満を持ったのが「藤原信頼」です。

〈藤原信頼:Wikimedia Commons〉

「藤原信頼」は「藤原北家」出身なので、「藤原通憲 (信西)」が贔屓されている事が許せなかったのです。

「政治を主導するのは、藤原北家の俺だろ!」って感じでしょうか。

そこで「藤原信頼」は「藤原通憲 (信西)に対抗して、「源義朝」に接近し味方に付けます。

藤原氏の争いを中心に平氏と源氏が加勢する、「平治の乱」開戦です。

〈平治の乱:Wikimedia Commons〉

| 区分 | 🟥 勝者側 | 🟦 敗者側 |

|---|---|---|

| 藤原氏同士の対立 | 藤原通憲/信西(南家) | 藤原信頼(北家) |

| 平氏 vs 源氏 | 平清盛(父)・平重盛(息子) | 源義朝(父)・源頼朝(息子) |

「平清盛」が京都を離れている内に挙兵し、「後白河上皇」を拉致して戦況を有利に進めます。

「藤原通憲」は襲われ自害しましたが、「平清盛」が京都に戻ってくると戦況が変わります。

圧倒的な軍事力で京都を制圧し、「平治の乱」に勝利しました。

結果

「藤原信頼」は斬首、「源義朝」は戦死しました。

「源義朝」の息子である「源頼朝」も処刑されるはずでした。

〈源頼朝:Wikimedia Commons〉

しかし「平清盛の母」が「死んだ我が子に似ているから殺さないでくれ」と「平清盛」に懇願した為、処刑は免れ伊豆に流されました。

この時に「源頼朝」を処刑していれば、これから先の未来は大きく変わっていた事でしょう。

「保元の乱・平治の乱」を経て、「平清盛」は邪魔者を排除に成功し、権力者への階段を上ったのです。

平氏の勢力拡大

〈1165年 6月25日 六条天皇 即位〉

なんと「満7か月と11日」、つまり0歳で即位した天皇で、父は「二条天皇」です。

もちろん「六条天皇」が歴代最年少での即位です。

〈六条天皇:Wikimedia Commons〉

7月27日に即位式が行われましたが、途中で泣き出して中断しました。

参議の「中山忠親」が「赤ん坊には儀式よりも乳の方が大切だ」と機転を利かせ、慌てて乳母が授乳して落ち着かせたという話が残っています。

そりゃ0歳なんて泣くに決まってますよね(笑)

「満年齢11歳8ヶ月」で崩御、死因は赤痢と言われています。

〈1167年 平清盛 太政大臣に就任〉

遂に武士が貴族社会で、頂点に君臨する時代がやってきました。

土地の護衛役だった武士が、「北面の武士」として強訴の対策として起用され、天皇家の争いの軍事役として勢力を付け、政権運営をするトップの役職まで辿り着いたのです。

つい100年前まで朝廷は藤原氏だらけでしたが、現在は「平氏」だらけになっています。

歴史が好きな方は

「平家にあらずんば人にあらず」

というフレーズを聞いたことがあるかもしれません。

この言葉は「平家物語」の第一巻の

「この一門にあらざらん者は人非人(にんぴにん)たるべし」

を、現代人が分かりやすく言いかえたフレーズです。

「平清盛」が言った言葉だと勘違いされやすいですが、実際は「平時忠」が言った言葉です。

「平時忠」は「平清盛」の奥さんである「平時子」の弟です。

つまり「平清盛」の義理の弟ですね。

「平清盛」は謙虚な人物だったので、発言はしません。

平家が全盛期を迎えた時も「油断しない様に」と周りの人に忠告するくらいの謙虚な人物なのです。

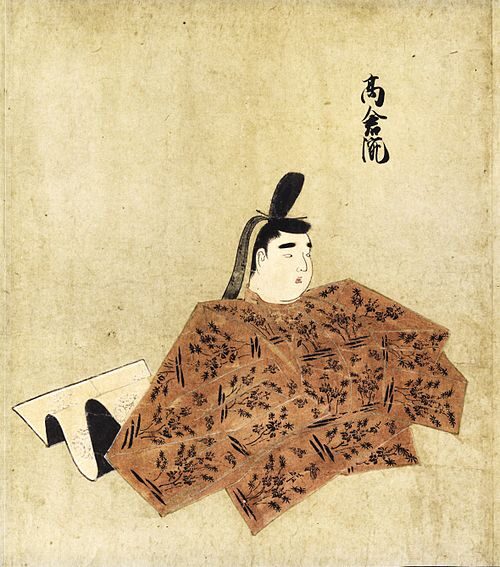

〈1168年 2月19日 高倉天皇 即位〉

「六条天皇」の譲位に伴い、「高倉天皇」が即位しました

「平清盛」の義理の甥にあたる人物で、父は「後白河天皇」・母は「平滋子」です。

〈高倉天皇:Wikimedia Commons〉

段々と平氏と天皇家の結びつきが強くなっているのが伺えます。

家系図の復習を入れておきます。

〈家系図:Wikimedia Commons〉

〈1168年頃 厳島神社 大改築〉

日本三景に選ばれている宮島の「厳島神社」は、平家にゆかりのある神社です。

神主の「佐伯景弘」と安芸守の「平清盛」の結び付きから、平家の氏神となりました。

「平清盛」が現在と同じくらいの、大規模な社殿を建設しました。

また、日宋貿易が安全に行えるように、整備したとも言われています。

「厳島神社」には「平家納経」が奉納されている事でも有名です。

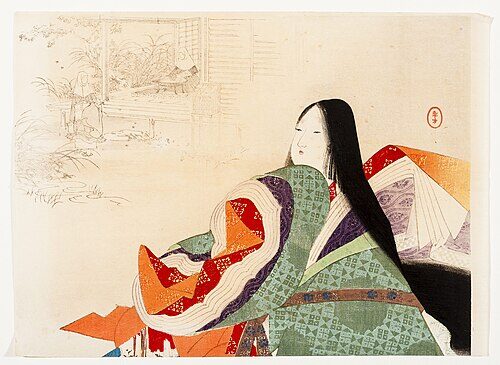

〈平家納経:厳王品〉

「平清盛」が平家一門の繁栄を祈願して納められました。

〈1172年 平徳子 高倉天皇の中宮になる〉

「平徳子」は「平清盛」の娘です。

「平徳子」は別名「建礼門院」と言います。

〈平徳子(建礼門院):Wikimedia Commons〉

ここに皆さんに気づいて欲しい事があります。

「高倉天皇に平徳子が嫁いだ」=「平清盛が外祖父になった」

お気づきの通り、藤原氏の政策である「外戚関係」を全く同じ構図です。

「平清盛」が大きな権力を握ったのは「太政大臣」に就任した事に加え、天皇も手中に収めたからこそ、逆らえる者が誰もいなくなったのです。

〈1173年 大輪田泊 改修〉

当時の中国は「宋」が成立しており、「平清盛」の父である「平忠盛」が日宋貿易を本格化させました。

〈平忠盛:Wikimedia Commons〉

「平清盛」は現在の神戸港の「大輪田泊(おおわだのとまり)」を改修し、日宋貿易の拡大と宋の人の招待に務めました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント