皆さんこんにちは!

今回は足利義持と足利義教について解説していきます。

「最澄以来の天才・籤引き将軍・籤将軍・還俗将軍・悪御所・万人恐怖」など、様々な呼び名がある足利義教の経歴を確認していきましょう!

↓足利義教の父・足利義満の政策を知りたい方はこちらをご覧ください!!↓

足利義持の治世

〈1404年 5月6日 足利義満 死去〉

「北山殿」にて父の「足利義満」が死去しました。

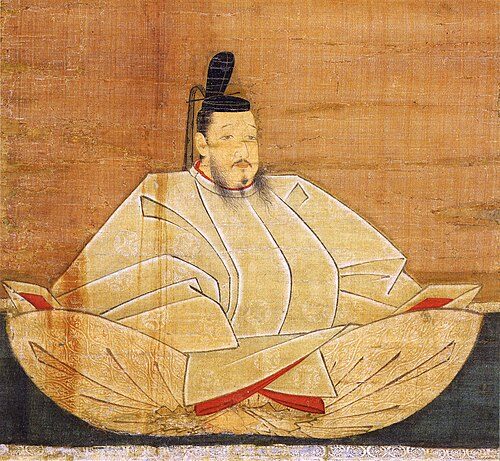

〈足利義満:Wikimedia Commons〉

「足利義満」が亡くなり、遂に「足利義持」に実権が回ってきました。

〈足利義持:Wikimedia Commons〉

父の「足利義満」は「足利義持」の弟の「足利義嗣」を可愛がっていたので、親子仲は不仲でした。

なので「足利義持」は「足利義満」の逆の政策を行っていきます。

〈1411年 日明貿易 停止〉

「足利義持」最初の政策です。

「日明貿易」は関係性が「朝貢貿易」なので、明の配下としてプレゼントを贈るスタイルの貿易です。

この上下関係に我慢が出来ず、「日明貿易」を中止します。

「日明貿易」は室町幕府に大きな利益を与えていた為、周りからは中止を不安視する声が挙がりました。

しかし「足利義持」の持ち前の性格によって、幕府は安定して運営されていました。

〈1416年 上杉禅秀の乱〉

「上杉禅秀の乱」は「鎌倉府」で起きた内乱です。

「鎌倉府」の復習をしましょう!

室町幕府は京都に置かれているので、鎌倉を中心に関東を統治する役職を設置しました。

その機関が「鎌倉府」です。

「鎌倉府」のトップを「鎌倉公方」と呼び、「鎌倉公方」を補佐する役職を「関東管領」と言います。

「鎌倉公方」は室町幕府第2代将軍「足利義詮」の弟の「足利基氏」の血筋が世襲しています。

〈足利基氏:Wikimedia Commons〉

関東管領は「足利基氏」の補佐として派遣された「上杉重房」の血筋が世襲しています。

〈上杉重房:Wikimedia Commons〉

「上杉禅秀の乱」は「鎌倉公方」と「関東管領」で起きた争いなのです。

経緯を確認していきましょう!

経緯

当時の「鎌倉公方」は「足利持氏」です。

〈足利持氏:Wikimedia Commons〉

「足利持氏」が「鎌倉公方」になった時、まだ11歳でした。

関東管領の「上杉禅秀」が政治を補佐する体制で運営されていました。

「足利持氏」が成人すると「自分で政治を執りたい」と思うようになり、「上杉禅秀」と対立が始まります。

ある日「足利持氏」が「常陸小田氏」の所領を没収すると、独断で決めました。

「常陸小田氏」は「上杉禅秀」の部下だったので、当然断固拒否します。

この仕打ちにブチぎれた「上杉禅秀」が「足利持氏」に反乱を起こすのです。

「上杉禅秀」としては、「今まで政治を代わりに執ってきてやったのに生意気なんだよ」って感じでしょうか(笑)

「上杉禅秀の乱」勃発です。

結果

「上杉禅秀」は一時的に鎌倉を占拠し、「足利持氏」を鎌倉から追い出しました。

しかし幕府から反乱鎮圧の兵が送り込まれ、「上杉禅秀」は敗北し自害しました。

〈1419年 応永の外寇〉

「朝鮮」による対馬への侵略事件です。

鎌倉時代の「元寇」は知ってる方多いと思いますが、「応永の外寇」は聞いた事無いと思います。

経緯を確認しましょう。

経緯

1411年に「足利義持」が日明貿易を停止しました。

ここで復習です。

明が「足利義満」に提示してきた、貿易との交換条件を覚えていますでしょうか?

答えは「倭寇の取り締まり」です。

「日明貿易を停止した」=「倭寇の取り締まりも終わった」という事です。

明が倭寇に困っていたイメージが強いですが、当然朝鮮も倭寇に困っています。

加えてこの頃「対馬国」の領主が「宗貞茂」から「宗貞盛」に代わりました。

〈宗貞盛:Wikimedia Commons〉

「宗貞盛」はまだ若かったので、実権は「早田左衛門太郎」にあります。

「早田左衛門太郎」はなんと、倭寇の首領だったのです。

この情報を知った朝鮮は倭寇の活動再開を恐れ、朝鮮を倭寇の本拠地と断定し襲撃を実行するのです。

「応永の外寇」開戦です。

結果

対馬に軍船200綜隻で突如襲撃してきました。

対馬の船129隻を奪い民家1939戸を燃やし、114人を斬首21人を捕虜としながら対馬を侵略します。

対馬軍は必至の抵抗で、朝鮮軍も損害を被ります。

両国は衝突を長引かせることを避け、交渉の道へと進みました。

対馬宗氏は朝鮮との交易を認められる代わりに、倭寇の取り締まりを担いました。

倭寇も朝鮮の強さを見て、活動を控えるようになったと記録に残っています。

〈1423年 3月18日 足利義量 征夷大将軍に就任〉

「足利義持」の息子の「足利義量(よしかず)」が将軍に就任しました。

彼は当時17歳なので、「足利義持」が政治の実権を握っています。

〈足利義量:Wikimedia Commons〉

「足利義持」は父の「足利義満」を嫌っていたのに、大御所として政治を行うのは一緒なのです。

どこか親子の縁を感じますよね。

〈1425年 2月27日 足利義量 死去〉

「足利義量」が亡くなってしまいました。

死因は酒の飲み過ぎだそうです。

将軍不在になってしまいましたが、政治の実権は「足利義持」が変わらず握っていました。

その為、幕府の運営には支障は出ませんでした。

〈1428年 1月16日 足利義持 危篤状態〉

病気が悪化して、危篤状態になってしまいます。

「足利義持」には他の息子がいない為、後継者問題が浮上します。

「足利義持」は後継者を指名しないと決めていた為、幕府官僚が「籤引き」で将軍を決めるのはどうかと提案します。

「足利義持」は承諾し、「足利義持」の4人の弟達から選出される事になります。

「自分の死後に籤引きの結果を開封するように」と遺言しました。

〈1428年 1月17日 籤引き 開催〉

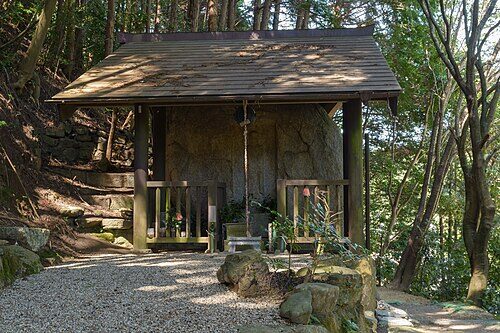

籤引きの開催場所は「石清水八幡宮」です。

〈石清水八幡宮:Wikimedia Commons〉

ここで「足利義持」の4人の弟達を紹介します。

「義承」・「義昭」・「永隆」・「義円」です。

さぁ、籤引きに当選するのは誰でしょうか??

〈1428年 1月18日 足利義持 死去〉

遂に「足利義持」が亡くなりました。

生前の話合い通り、くじ引きにて将軍を選出する事になります。

〈1428年 1月19日 籤引き 開封〉

当選したのは、「義円」でした。

「義円」は何回も将軍就任を断りましたが、幕府官僚の強い要求により承諾しました。

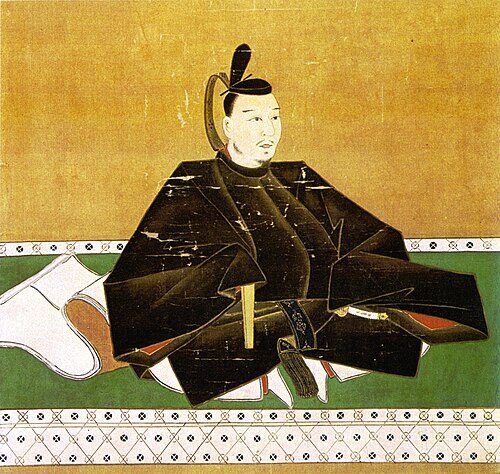

「義円」は既に出家していた為、還俗して「足利義教」と名乗ります。

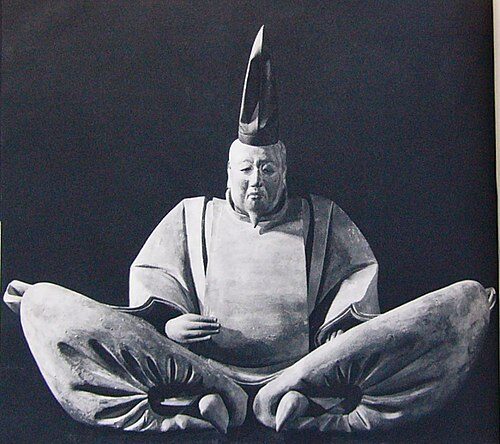

〈足利義教:Wikimedia Commons〉

「還俗(げんぞく)」=「出家するとあの世扱いになるので、現世に戻る事を還俗する」と言います。

足利義教の治世

〈1428年 正長の土一揆(正長の徳政一揆)〉

「正長」は当時の年号で、「足利義教」が定めた年号です。

正長の土一揆が起きた理由は意外と複雑です。

当時の経済状況に注目しながら、経緯を確認しましょう。

経緯

室町時代には産業が発達し、「高利貸し」と呼ばれるお金貸し屋さんが登場しました。

〈高利貸し:Wikimedia Commons〉

お金を貸すという事は、借りる側の人は借金証書を書きます。

借りる側の人の中には、百姓の他に「馬借・車借」という運送業者の人達もお金を借りていました。

〈近江国坂本の馬借(画面右):Wikimedia Commons〉

当時異常気象によって大飢饉が勃発し、疫病も重なって農民達は極限の生活を強いられていました。

そんな状態で借金なんて返せる訳がありません。

近江国坂本の馬借が「徳政」を要求した事により、暴動が激化します。

「徳政」=「借金帳消し」を指します。

高利貸しの家に乗り込み、借金証書を破ったり燃やしたりする事で、借金を無理やり帳消しにしたのです。

一種のテロ行為ですね。

結果

幕府も鎮圧にあたりましたが、一揆の勢いは止まる所を知りません。

自分の命が懸かっているので、死ぬ物狂いで借金帳消しを求めたのです。

幕府はこの暴動を黙認するしかありませんでした。

ここで登場するのが、奈良県奈良市柳生町にあるお地蔵さんです。

〈大きな岩に彫られているお地蔵さん:Wikimedia Commons〉

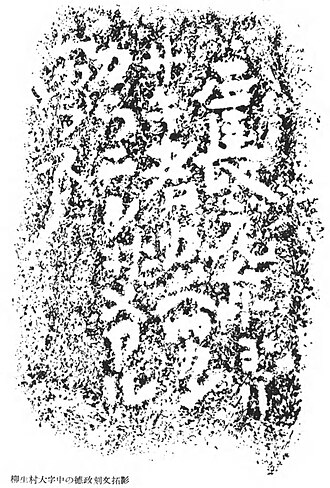

お地蔵さんの右下に、文字が彫られています。

〈柳生の徳政碑文:Wikimedia Commons〉

正長元年ヨリサキ者カンへ四カンカウニヲ井メアルヘカラス

「正長元年以降は負債が無い」という意味です。

借金が帳消しになった喜びを石に刻んだのでしょう。

この暴動を受け「足利義教」は、将軍の権威を強化する必要があると感じたようです。

この後から「万人恐怖」と恐れられる政治が展開されます。

〈1429年 播磨の土一揆〉

「正長の土一揆」に触発されて起こりました。

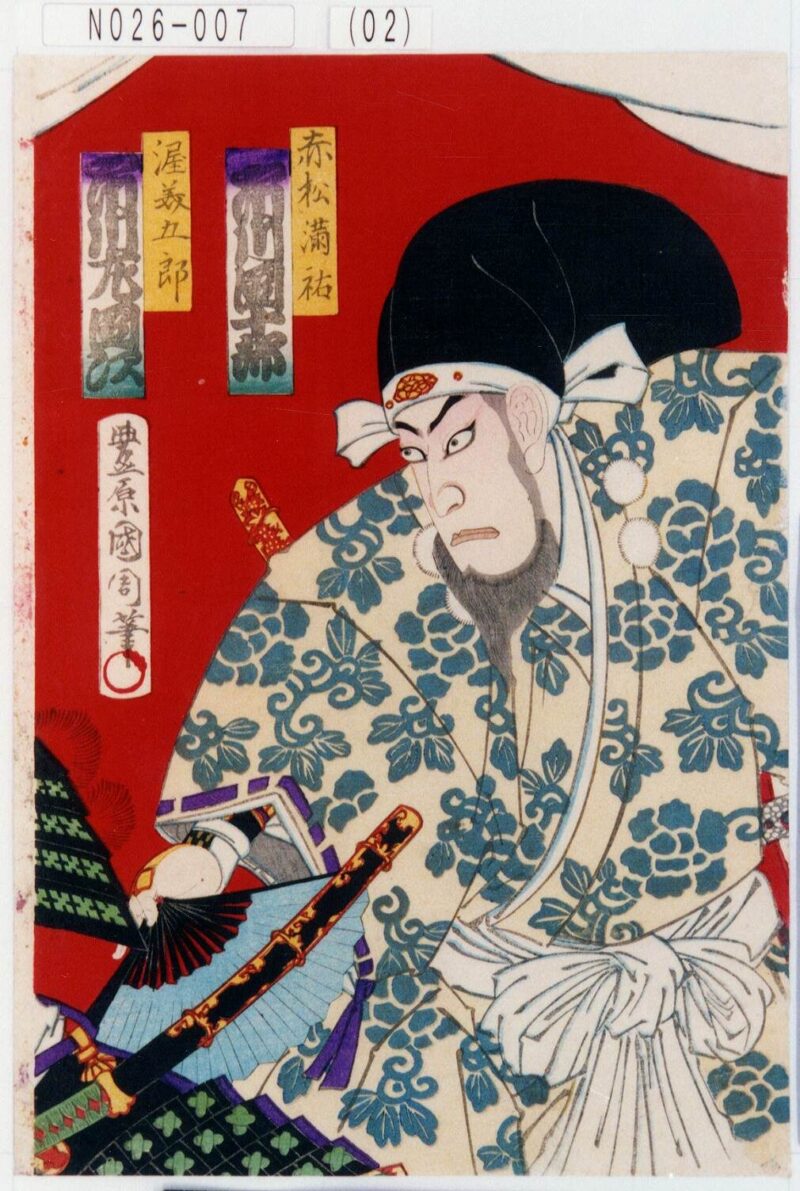

守護大名「赤松満祐」の家臣追放を要求して、国人と農民が結託して反乱を起こしました。

追放の要求をした理由までは分かっていませんが、恐らく悪政を敷いていたのだと思われます。

当時を表す書物の「薩戒記(さっかいき)」には次のように記されています。

侍をして国中にあらしむべからざる所と云々

現代語訳は

播磨国内には侍の居住を許さない

農民と国人は武士達を攻撃し、守護の軍勢の殺害や追放を行いました。

「正長の土一揆」により農民は自分達で武力を用いれば、支配者に対抗できると気付いたのです。

この考え方こそが、戦国時代の幕開けに繋がるのです。

〈1429年 3月15日 足利義教 征夷大将軍に就任〉

「足利義教」は「後花園天皇」から征夷大将軍に任命されました。

籤引きで当選してから将軍就任までに時間が空いているのは、「髪の毛が生えているのを待っていたから」です(笑)

元服の儀式は「月代を剃り、烏帽子を被る」なのですが、「足利義教」は元服する前に出家していた為、現世では子供扱いなのです。

元服の儀式が出来るまでの髪を用意する為に、1年間ほど待ったのです。

〈1429年 琉球王国 建国〉

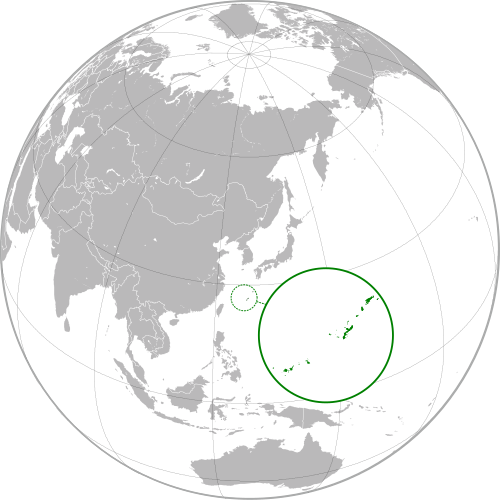

意外と知られていませんが、室町時代に「琉球王国」が成立しました。

「琉球王国」は現在の沖縄県のあたりです。

下の図は「琉球王国」の最大版図を表しています。

〈琉球王国の最大版図:Wikimedia Commons〉

「琉球王国」を建国したのは「尚巴志(しょうはし)」です。

「琉球王国」は元々、「三山(中山・山北・山南)」という3つの地域に別れ、戦国時代のような争いが行われていました。

「尚巴志」は「山北」の勢力で、「中山・山南」を滅ぼし、琉球を統一しました。

1871年に出された「廃藩置県」に伴い、1879年の「琉球処分」が行われるまで、「琉球王国」は存続しました。

〈1432年 日明貿易 再開〉

「足利義持」によって停止されていた日明貿易を再開しました。

「朝貢貿易」ではありますが、幕府の財政は圧倒的に潤うのが魅力的だったのでしょう。

「足利義教」は自分のプライドより幕府の財政を優先させたのです。

経験のない政治でも上手くこなす、「最澄以来の天才」の片鱗が感じ取れます。

〈1438年 文引の制 確立〉

朝鮮との外交です。

1419年の「応永の外寇」以来、日朝関係は断絶していました。

「応永の外寇」が発生したのは、倭寇を恐れたからでしたよね。

「文引の制」では、朝鮮と通交する場合、宗氏の発行する通行許可証(=文引)が必要と定められました。

国交を正常化する上で、宗氏の支配下で行うと定められたのですね。

〈1438年~1439年 永享の乱〉

今回は「足利義教」と「足利持氏」の対立です。

2人の対立は時代を大きく動かしていきます。

丁寧に確認していきましょう。

経緯

「足利持氏」は「足利義持」の後継者問題が浮上していたので、将軍になりたいと幕府に手紙を出していました。

しかし籤引きで「足利義教」と決まったので、「足利持氏」は面白くありません。

加えて「足利義教」を「還俗将軍」とバカにしていました。

反乱のキッカケは「足利持氏」の息子である「賢王丸」の元服です。

今までの慣習通りだと、「足利義教」の「教」の字を賜り、「足利教氏?」みたいな名前にするべきだったのですが、平気な顔をして「足利義久」と名付けました。

完全に幕府に対する謀反なので、関東管領の「上杉憲実」は抗議の意味を込めて元服式を欠席します。

〈上杉憲実:Wikimedia Commons〉

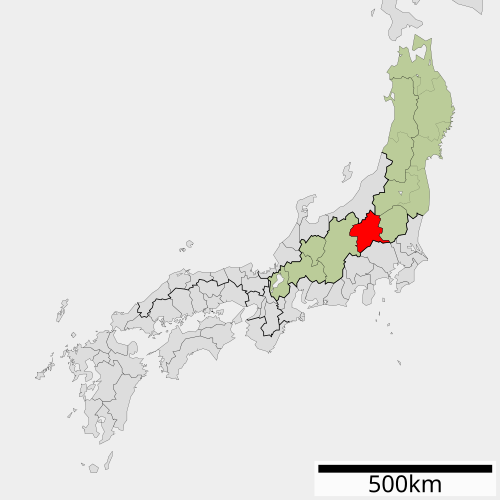

その後「上杉憲実」は関東管領を辞任し、自国領の「上野国(こうずけのくに)」に帰りました。

〈上野国:Wikimedia Commons〉

「上杉憲実」の一連の行動を反逆行為と認定し、「足利持氏」が挙兵します。

「永享の乱」開戦です。

結果

元々「足利持氏」の不穏な動きを察知していた幕府は対策を練っていました。

挙兵の知らせを受け取るとすぐに大軍を関東に派遣しました。

圧倒的な軍事力で「足利持氏」は降伏し、「称名寺」で出家しました。

その後「永安寺」に送られました。

〈称名寺:Wikimedia Commons〉

しかし「足利義教」は超絶強気な姿勢を示します。

「上杉憲実」は「出家してるのだから助命してくれ」とお願いしましたが、聞き入れませんでした。

「永安寺」に兵を送り込み「足利持氏」は自害、「足利義久」は「報国寺」で自害しました。

〈1441年 結城合戦〉

経緯

「足利持氏」に「結城氏朝」という武将がいました。

〈結城氏朝:Wikimedia Commons〉

「結城氏」は「足利持氏」に大きな恩がある一族だったので、幕府に復讐を考えます。

「足利持氏」の遺児である「春王丸」と「安王丸」を担いで反乱を起こします。

永享の乱の第2回戦「結城合戦」の開幕です。

結果

鎌倉公方に恩があった人々が続々と集結しました。

籠城戦で中々決着は付きませんでしたが、幕府軍の総攻撃によって結城城は陥落しました。

「春王丸」と「安王丸」は捕まり、京都に送られます。

しかし「足利義教」の命令で殺害されました。

将軍に反抗した者は、子供であろうと許さないのです。

〈1441年 嘉吉の乱〉

「足利義教」と側近達が、京都にある「赤松教康」の屋敷で暗殺された事件です。

〈赤松教康:Wikimedia Commons〉

首謀者は「赤松満祐」と息子の「赤松教康」です。

〈赤松満祐:Wikimedia Commons〉

経緯を詳しく見てみましょう。

経緯

長きに渡る関東の反乱の平定の祝いが、「赤松氏」の屋敷で開催されていました。

祝いの内容は、当時流行していた「猿楽」です。

このお祝いに「足利義教」も出席していました。

しかしこの祝いは「赤松満祐」の罠です。

以前「赤松満祐」の弟の「赤松義雅」が「足利義教」の怒りを買い、所領を没収される出来事がありました。

周りからは、「次は赤松満祐の番かもしれない」と噂されていたのです。

その噂が現実になる前に暗殺しようと考え、屋敷に招待したのです。

結果

突如屋敷に大量の馬が放たれ、障子を開け武士が乱入します。

「足利義教」とその側近達が暗殺されました。

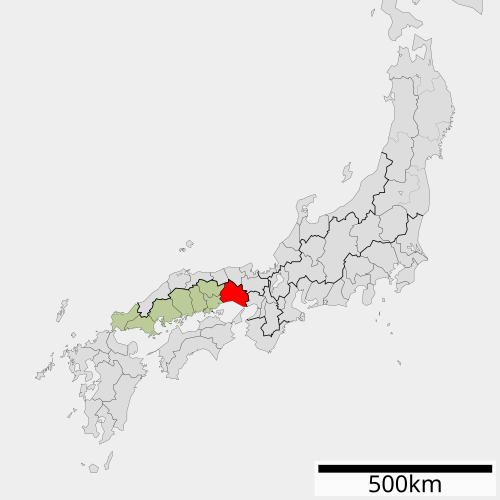

「赤松満祐」と「赤松教康」は自国領の「播磨国」に帰国しました。

〈播磨国:Wikimedia Commons〉

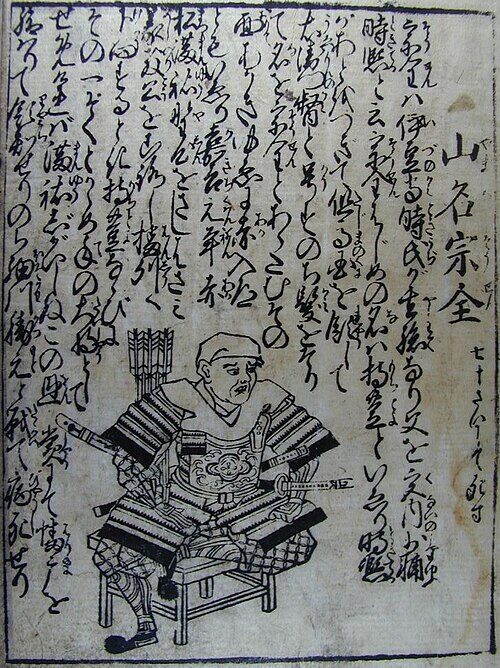

赤松氏討伐の軍は1ヶ月経った後「山名持豊」を中心に組織され、自害に追い込みました。

〈山名持豊:Wikimedia Commons〉

その後「山名氏」には恩賞として、領地が与えられています。

「足利義満」の治世に勢力を削がれた「山名氏」は、「足利義教」の敵討ちで勢力を取り返したのです。

管領の「細川持之」を中心に、次期将軍を誰にするか会議が開かれました。

〈細川持之:Wikimedia Commons〉

「足利義教」の息子の「足利義勝」が後継者に決定し、将軍就任の準備に取り掛かります。

〈足利義勝:Wikimedia Commons〉

「足利義勝」は当時まだ8歳なので、当然元服は終えていません。

「足利義教」と時と同様に、元服式を終えたら将軍就任となります。

〈1441年 嘉吉の徳政一揆〉

今回の徳政一揆は少し性質が違います。

一言で表すと「代始めの徳政一揆」です。

当時の人々の感覚では「将軍が変わる」=「新しい時代が来て、今までの刷新する」というイメージが強かったのです。

現代を生きる我々も、天皇や総理大臣が変わると、少し違う世の中の雰囲気を感じますよね。

「足利義教」が暗殺され「足利義勝」が将軍になると、今までの借金もチャラにしてくれという要求が出たのです。

1428年の「正長の徳政一揆」の要求が通ったので、農民は少し調子に乗ってたのかもしれないですね(笑)

「嘉吉の徳政一揆」は全国に波及し、幕府は要求を認めました。

世の中の風潮もありますが、将軍が暗殺されて一揆まで対応しきれないので、要求を飲んだとも考えられています。

〈1442年 11月7日 足利義勝 征夷大将軍に就任〉

「足利義勝」が「後花園天皇」から征夷大将軍に任命されました。

〈後花園天皇:Wikimedia Commons〉

しかし「足利義勝」は、在任僅か8ヶ月で「赤痢」に罹り病死してしまいます。(満9歳)

弟でまだ8歳の「足利義政」が後継者に選ばれました。

〈足利義政:Wikimedia Commons〉

〈1443年 癸亥約定(嘉吉条約)〉

朝鮮との国交関係です。

内容は「宗氏から朝鮮への派遣は、年間50隻に制限する」です。

資料が少なく詳しい事は分かっていませんが、恐らく朝鮮側からの要求だと考えられています。

貿易にメリットが少なかったか、朝鮮側の負担が大きかったのが理由でしょう。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント