皆さんこんにちは、パルです!

今回は日本古代史の転換点、大化の改新について扱います。

大事なことなのは知ってるけど、結局何をやったんだっけ?って思ってる方、多いのではないでしょうか。

前後の流れを含めて、写真を見ながら解説していきます。

↓飛鳥時代の前半について知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

大化の改新以前の日本の出来事

飛鳥時代の初期、「聖徳太子」・「推古天皇」・「蘇我馬子」が中心となり、政治を執っていました。

622年に聖徳太子、626年に蘇我馬子、628年に推古天皇が亡くなりました。

以後は「大臣(おおおみ)」に「蘇我蝦夷」と「舒明天皇」で政治を執りました。

「舒明天皇」はこの後に登場する「中大兄皇子」のお父さんです。

〈舒明天皇:Wikimedia Commons〉

舒明天皇の時期に覚えてほしい出来事は1つです。

〈630年 第1回遣唐使 派遣〉

皆さん「犬上御田鍬」を覚えていますか?

614年に「遣隋使」として派遣された人物です。

618年に「隋」が滅亡し、「唐」が建国されました。

「唐」に派遣された最初の人物こそ、「犬上御田鍬」なのです。

〈642年 皇極天皇 即位〉

「皇極天皇」は日本で2人目の女性天皇です。

「中大兄皇子」のお母さんでもあります。

〈皇極天皇:Wikimedia Commons〉

彼女の即位に伴い、「大臣(おおおみ)」に「蘇我入鹿」が就任しました。

〈蘇我入鹿:Wikimedia Commons〉

この「蘇我入鹿」がヤバいやつでした。

権力を奮うのは当然なのですが、皇族を震撼させる事件を起こします。

〈643年 山背大兄王 暗殺〉

「山背大兄王」は聖徳太子の息子です。

「蘇我入鹿」は自分に都合の良い天皇を擁立する為、邪魔になりそうな皇族は排除し始めたのです。

蘇我氏の権力は最高潮を迎え、もはや皇族にも抑えられなくなっていました。

この蘇我氏の横暴に立ち上がった2人の男が居ました。

大化の改新の始まりです。

大化の改新

「大化」というのは日本初めての元号です。

中国で元号を使っているのを見習い、「大化」を制定しました。

因みに現在の年号は「令和」ですね。

以下に解説していく出来事を纏めて「大化の改新」と呼んでいるので、1つずつ確認していきましょう!

〈645年 乙巳の変〉

2人の男こそ、皇族の「中大兄皇子」と豪族の「中臣鎌足」です。

〈中大兄皇子:Wikimedia Commons〉

〈中臣鎌足:Wikimedia Commons〉

「天智天皇」は百人一首の記念すべきエントリーナンバー1でもあります!

↓もっと深く知りたい方は、こちらもご覧ください!!↓

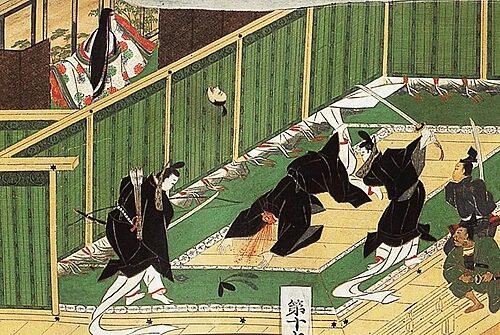

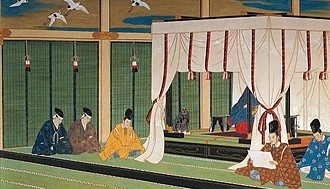

「中大兄皇子」・「中臣鎌足」の2人が協力し、「蘇我入鹿」の暗殺を企て実行しました。

この事件を「乙巳の変(いっしのへん)」と言います。

左上に描かれている女性は「皇極天皇」です。

〈画像:Wikimedia Commons〉

同日、「蘇我蝦夷」の屋敷も襲い、自害させました。

〈645年 孝徳天皇 即位〉

「乙巳の変」の翌日、皇極天皇は弟の「孝徳天皇」に位を譲りました。

日本史上初の天皇の譲位とされています。

〈孝徳天皇:Wikimedia Commons〉

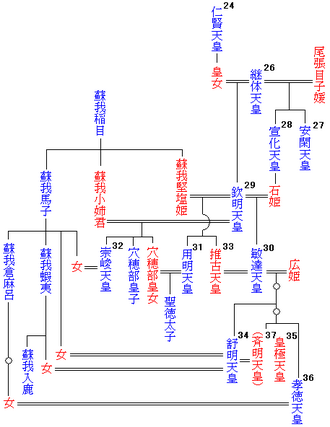

家系図が複雑になって来たので、写真で確認しましょう。

〈画像:Wikimedia Commons〉

〈645年 難波宮 遷都〉

元々は「飛鳥」に都がありました。

飛鳥は内陸にあるので、貿易には不便でした。

新しく選んだ「難波」は海に非常に近く、遣唐使で得た海外の情報を受け入れるのに最適の場所だったのです。

右下には「明日香村」があるのが見つけられるでしょうか?

改新政府の組織

政治組織を一新しました。

今まで「大臣」が「天皇」を抑え、権力を奮うという事態が発生していました。

豪族に政権をコントロールさせたくないので「大臣」は廃止し、天皇の下に皇太子役職として置かれ、皇族の権力を確固たるものにしました。

改新政府の組織は以下の通りです。

- 「天皇」=「孝徳天皇」

- 「皇太子」=「中大兄皇子」

- 「内臣(うちつおみ)」=「中臣鎌足」

- 「左大臣」=「阿倍内麻呂」(漢字注意!!)

- 「右大臣」=「蘇我倉山田石川麻呂」

- 「国博士」=「高向玄理(たかむこのげんり)・旻(みん)」

「内臣」は天皇・皇太子の補佐をする役職です。

当然「中臣鎌足」が就任しました。

「蘇我倉山田石川麻呂」は分家の蘇我氏です。

「蘇我蝦夷」は伯父、「蘇我入鹿」は従兄弟に当たります。

「乙巳の変」も、中大兄皇子に協力していました。

「国博士」は政治顧問です。

「高向玄理・旻」が就任し、国家運営のアドバイスをして貰いました。

この2人は遣隋使に乗って、勉強しに行った経験があります。

「小野妹子」に同行する留学生として、聖徳太子が選んだと伝えられている2人です。

改新の詔

大改革に際し、これから先の基本方針が示されました。

この基本方針を「改新の詔」といいます。

「改新の詔」の内容は以下の通りです。

- ① 公地公民制

- ② 地方行政・軍事・交通制度

- ③ 班田制

- ④ 税制度の確立

① 公地公民制

今までは「豪族」がそれぞれ土地や人々を所有物化していました。

今回で廃止し、「土地と人々は全て国の所有物」としました。

いつの時代も変わりませんが、国にとって税金は命です。

国が全国を直接治める体制を構築し、地方との連携を強化し税金を徴収する狙いがありました。

② 地方行政・軍事制度

「地方行政」

「国・郡・里」を制定しました。

現在の「県・市・町」にあたるものです。

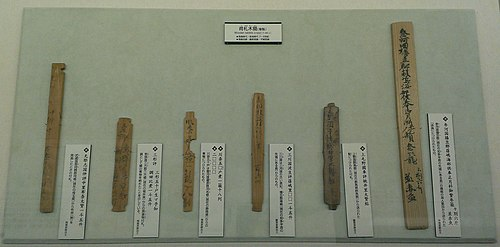

下の写真は、「国・郡・里」が書いてある、「藤原京出土の木簡」です。

〈藤原京出土の木簡:Wikimedia Commons〉

当時も今と同じように、住所を書いていました。

今は電信柱に場所が書いてありますが、当時は木簡に書いてありました。

それぞれに、「国司」・「郡司」・「里長」が任命され、地方との連携強化が図られました。

「軍事」

「防人(さきもり)」を設置しました。

663年の白村江の戦いにて唐・新羅の連合軍に大敗した事を契機に、九州沿岸の防衛の為に設置されました。

元々国の軍隊を作る構想でしたが、いつしか九州専門になっていました。

③ 班田制

「誰にどれだけ土地を与えるか」を正しく管理するべく、戸籍(住民のリスト)と計帳(税の記録)を作成しました。

「戸籍と計帳」の作成に伴い、班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)を制定しました。

6歳以上の男女に「口分田」を支給し、収穫高の3%を「租」として徴収しました。

④ 税制度の確立

「租」に加えて覚えてほしい税が「調・庸・雑徭」です。

「調」=「住んでいる地域の特産物」

「庸」=「布」

「租」でお米は徴収しているので、「調」でその他の食材を徴収しています。

「庸」は布ですが、朝廷の人間がみすぼらしい服装をする訳にはいかないので、税金として徴収したと考えられています。

「雑徭」=「兵役」です。

年間60日程度、国の土木工事や国府の雑用などを命じられました。

〈649年 蘇我倉山田石川麻呂 自害〉

唐突な事件でびっくりした方も多いと思います。

「天智天皇」が「蘇我倉山田石川麻呂」を自害に追い込みました。

ここで勉強に深みが出る話をします。

大化の改新を今まで解説してきましたが、一番損したのは誰だと思いますか?

答えは「豪族」です。

公地公民で豪族が所有していた民や土地が奪われました。

加えて「大臣」も廃止されているので、豪族が皇族を上回る事はシステム上、出来なくなっています。

つまり「蘇我倉山田石川麻呂」は天智天皇に協力したのに、全然恩恵を受けられていないのです。

そんな中、「蘇我倉山田石川麻呂」の弟である「蘇我日向」から、謀反を企んでいると天智天皇に密告が入ります。

これは「蘇我日向」が「右大臣」の立場を狙っての事でした。

天智天皇は密告を信じ、「蘇我倉山田石川麻呂」に追手を差し向けます。

「蘇我倉山田石川麻呂」は自身の氏寺である「山田寺」に逃げ込みましたが、天智天皇は一族23名を抹殺しました。

その後「蘇我日向」の密告が嘘だと発覚し、大宰府に流罪としました。

〈655年 飛鳥宮板蓋宮 遷都〉

「孝徳天皇」と「中大兄皇子」の親子喧嘩が原因です。

この親子は考え方の違いから、不仲でした。

「中大兄皇子」は再び「飛鳥板蓋宮」への遷都を決定しましたが、「孝徳天皇」は拒否しました。

ここでなんと、「中大兄皇子」は「孝徳天皇」を難波宮に置き去りにし、遷都を強行しました。

この遷都の数か月後、「孝徳天皇」は亡くなりました。

〈655年 斉明天皇 即位〉

超重要な出来事です。

「斉明天皇」は「皇極天皇」と同じ人物です。

つまり「中大兄皇子」のお母さんです。

〈斉明天皇:Wikimedia Commons〉

天皇が再び皇位に就くことを「重祚」と言います!!

本当は「中大兄皇子」に天皇の話が回って来ていましたが、「皇太子の方が動きやすい」というのが理由で、お母さんに再び天皇をやってもらいました。

〈669年 中臣鎌足 死去〉

今まで天智天皇の相棒として活動してきた「中臣鎌足」に最後の時期が訪れます。

天智天皇はこれまでの功績を讃え、「藤原」という苗字と、「大織冠」という称号を与えました。

これが平安時代に最盛期を迎える「藤原道長」の祖先になるのです。

〈画像:Wikimedia Commons〉

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

筆者は今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント